「ゴールデンゾーン」の品揃えで店の実力がわかる

生活者の心理や行動を反映し、売り場づくりを工夫することを「インストアマーチャンダイジング」と呼ぶ。たとえば、売れ筋商品や買ってもらいたい商品は「ゴールデンゾーン」に並べるのが鉄則だ。

ゴールデンゾーンとは、消費者の目線の高さに配置された陳列線のこと。このゾーンに商品を配置することで、消費者の目に留まりやすくなり、購買意欲を高める効果がある。来店客は正面ではなく、やや下に目を向けながら売り場を見ている。大人なら、ゴールデンゾーンは床上70~140センチメートル程度になる。

ゴールデンゾーンにどんな商品を並べているかを見るだけで、その店の品揃えレベルがわかる。繁盛店ではトレンドを押さえた新商品や人気商品、売れ筋商品などが並ぶが、不振店では空いている棚に商品を押し込んで補充するため、棚全体に一貫性がなく、売れ残りのアイテムが展開されている場合がある。また、利幅の大きい商品を売りたいがために、消費者のニーズとかけ離れた品揃えをするスーパーも散見される。ゴールデンゾーンは、スーパーマーケットの力量を測るバロメーターだ。

茨城県つくば市にあるロピアのトナリエクレオ店(2021年5月オープン)は興味深かった。ナショナルブランドの売れ筋を1段目に並べて価格訴求する一方、ゴールデンゾーンでは独自性のある商品を置いていた。ドレッシングコーナーのゴールデンゾーンには、大分の「フンドーキン醬油」の商品が4列、小豆島の「タケサン」が7列陳列されているなど、ほかのチェーンでは見られない配置で、「この商品を売りたい」という店側の主張が伝わってくる。

同じ商品でも、その並べ方で売上が変わる。限られたスペースで最大限の効果(売上や収益)を発揮できるか否かは、どの場所にどの商品をどれだけ並べるかという「棚割り」によって決まってくる。

商品棚の傾斜角度にもこだわりがあるという

商品棚の傾斜角度にもこだわりがあるという

すべての画像を見る

文/白鳥和生 写真/shutterstock

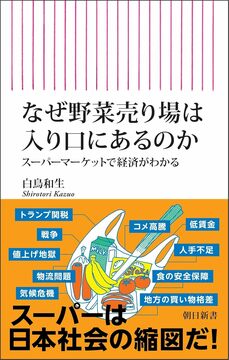

『なぜ野菜売り場は入口にあるのか スーパーマーケットで経済がわかる』(朝日新聞出版)

白鳥和生

2025年11月13日

990円(税込)

232ページ

ISBN:978-4022953155

コメ高騰、気候危機、人手不足、値上げ地獄、トランプ関税……

スーパーは日本社会の縮図だ!

売り場に潜む疑問から、日本と世界の現在を読み解く。

「令和のコメ騒動はなぜ起きた?」

「食料品の値上げはいつまで続く?」

「半額シールを貼るタイミングはどう決まる?」

「トランプ関税の家計への影響は?」

「売り場が『野菜→魚→肉→牛乳→パン』の順になっている理由は?」

全国2万3000店舗、110万人が働く、25兆円の成長市場を徹底解剖!

買い物だけじゃもったいない、賢く生きるためのスーパーマーケット論。

【目次】

第1章 なぜ野菜売り場は入り口にあるのか? ――スーパーマーケットの仕組みがわかる

・景気に左右されないビジネスモデル

・イオンが一大勢力、専業ではライフが首位

・「ゴールデンゾーン」の品揃えで店の実力がわかる

・客を奥まで誘導する「マグネット戦略」

・タイパ需要で売り場をアップデート ……ほか

第2章「日本人の○○離れ」は本当に起きている? ――スーパーマーケットで暮らしの変化がわかる

・消費の中心は50~60代

・冷食市場が10年で4割近く拡大

・コロナ禍の「料理疲れ」で惣菜市場が復活

・コメへの支出は20年で4割減

・令和のコメ騒動が起こった理由 ……ほか

第3章 ドラッグストアの食品が安い理由は? ――スーパーマーケットで日本経済がわかる

・小売業の低賃金、その背景

・セルフレジで焦ってしまう高齢者

・深刻化する地方の「買い物弱者」問題

・なぜ食費の高騰は止まらないのか

・高所得層はパスタ、低所得層はうどん・そばを買う ……ほか

第4章 どうして余計なものまで買ってしまうのか? ――スーパーマーケットで消費者心理がわかる

・客の8割が「予定していなかったもの」を買う

・すべての商品で「安い」と感じさせる必要はない

・2割のお得意客で利益の8割を稼ぎ出す

・「無意識」に訴えるニューロマーケティング

・安いだけじゃない、プライベートブランド ……ほか

第5章 食の「買い負け」が安全保障リスクに? ――スーパーマーケットで世界情勢がわかる

・ヴィーガン以外にも広がる「植物肉」

・7割の客が「袋いりません」

・資源インフレに加わった地政学リスク

・ウクライナ侵攻で深刻化したエネルギー問題

・トランプ関税と食料価格 ……ほか

第6章 AI導入で「半額シール」が消える? ――スーパーマーケットで未来がわかる

・商品読み取りから決済までスマホで完結

・AIが惣菜の値引きを決める

・「培養肉」は食料問題を解決するか?

・終わらない「物流の2024年問題」

・「店に来てもらう」ビジネスモデルの限界 ……ほか