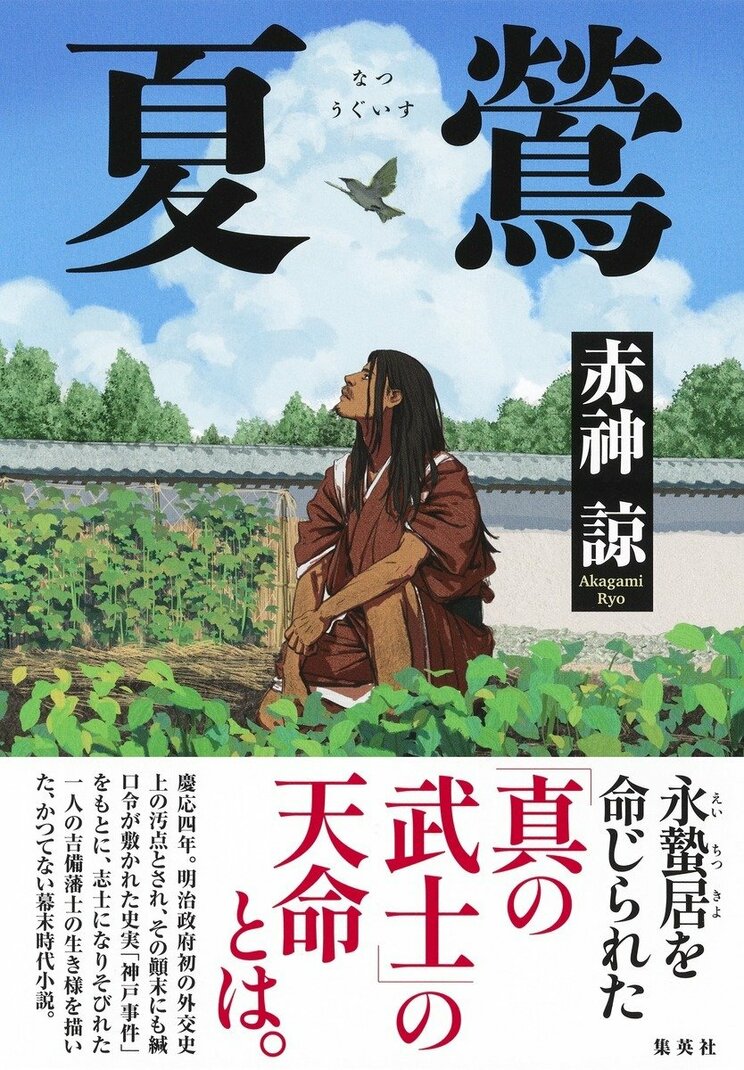

「夏鶯」というタイトルにぴったりの主人公

――後藤さんは赤神さんの新作『夏鶯』にとって重要な方だそうですね。

赤神 そうなんです。私、タイトルから小説を構想することがありまして、ある時出会った「夏鶯」という言葉を気に入って、江戸時代の武士を主人公に書きたいと思いました。鶯は春を告げる鳥。夏に鳴く鶯は、大事な時を逃しているんですね。この言葉にふさわしい題材は何かないかな、と二、三年探していました。そんな時に、幕末の武士、瀧善三郎の偉業を説明する看板が、岡山の御津金川にある七曲神社に新設された、というニュースに接したんです。それが、後藤さんの瀧善三郎の顕彰活動だったんですよ。

瀧善三郎について調べたら、まさに私の構想にぴったりの人物ではないかと。

大政奉還後の神戸居留地付近で、警備のために西宮へ向かっていた備前岡山藩の行列を、フランス人水兵が横切ってしまう。それがきっかけで銃撃戦になり、英仏など六カ国の陸戦隊が神戸を占領して、深刻な外交問題に発展してしまいました。いわゆる神戸事件です。その責任を一身に背負って切腹した武士、それが瀧善三郎でした。彼のおかげで新政府は外交上の危機を免れて、神戸が香港化しなかったとも言えると思います。

明治維新がすでに成って、武士の時代が終わり始めていた頃、日本のため、藩のために切腹をした侍。何かの事情で時代に遅れて、結局、幕末の志士になりそびれた侍。そんな姿が頭に浮かんで、構想が一気に具体化しました。草稿を書き上げて、後藤さんにご連絡差し上げたところ、すぐにレスポンスをいただき、善三郎のご子孫や地元の方々を紹介くださったおかげで、小説に深みが出せました。

『夏鶯』では、瀧善三郎をモデルにした主人公を「滝田蓮三郎」としています。あくまで神戸事件をモチーフとしたエンタメ小説なので、史実をベースにしながらも、かなり創作しています。それで、登場人物や藩の名前を変えてるんですね。

それはともかく、後藤さんは瀧善三郎関係のキーパーソンで、しかも劇団歴史新大陸を岡山で主宰し、瀧善三郎を描いた舞台『ラストサムライ 瀧善三郎のBUSHIDO』(脚本・天沢彰)を演出・主演で上演していらっしゃいます。

後藤 ご紹介ありがとうございます。赤神先生の『夏鶯』を拝読し、究極の切ない読後感を味わいました。読み返そうと思ってページを開き、少し読んだだけで「ああ」とまた切ない思いが蘇ってくる。もちろん切なさだけではなく希望もあるんですが、主人公の蓮三郎の心境が痛いほど伝わってきて、心をバッと持っていかれる作品でした。

少し自己紹介をさせていただくと、私は二〇〇八年に歴史劇を専門に上演する劇団歴史新大陸を東京で立ち上げました。コロナ禍をきっかけに故郷の岡山に本拠地を移し、演劇活動のほかに伝統芸能の継承や、子供向けの体験教室、歴史ツアーなどを行っています。そこで七曲神社さんとご縁ができまして、境内にあった義烈碑を見たことがきっかけで瀧善三郎の存在を知りました。

私のように岡山出身で、歴史劇専門劇団をやってきたような人間でもそれまで瀧善三郎を知りませんでした。調べてみると新渡戸稲造が『武士道』を書くきっかけになった人物であり、国内よりもむしろ海外のほうが知名度が高い。その功績にふさわしい顕彰が地元でされていないのはもったいないと思い、私にできることはないかと考えました。

私は歴史上の人物を好きになったら、わーっと突っ込んでいくタイプなんです。瀧善三郎のお墓をお参りしたり、善三郎が最期を遂げた神戸などゆかりの地を回ったり、子孫の方にお会いしたりと、どんどんのめり込んでいきました。そして、この人のことをもっと発信しなくては、と思うようになり顕彰活動を始めました。

赤神 そして、お芝居までつくられたんですね。

後藤 そうですね。瀧善三郎のことを知った当初から、いずれお芝居にするだろうとは思っていましたが、子孫の方々や町のみなさんと瀧善三郎の顕彰活動をしていく中で、いよいよ機が熟したというか、ここでやっておこうというタイミングになりました。そこへちょうど赤神先生から瀧善三郎のことを小説にしたいというご連絡があったんです。

昨年、赤神先生が「小説すばる」で連載を開始されて、今年の二月に我々の劇団で演劇作品『ラストサムライ』を上演し、その同じ年に赤神先生の『夏鶯』の単行本が出る。今年は善三郎イヤーになりました。実際に地元でも盛り上がっています。

赤神 『夏鶯』の発売前に、後藤さんのDVDが出ますし、ほかにもコラボ企画があります。岡山の足守に株式会社板野酒造本店という老舗の酒蔵がありまして、「夏鶯」というお酒を単行本と同時発売してくださいます。瀧善三郎の義烈碑がある七曲神社さんに御神酒を納めていらっしゃる蔵元さんなんです。

作中では、蓮三郎がお酒を「夏鶯」と命名して、親友と盃を交わす印象深いシーンを書きました。ぜひ本と美酒を一緒に楽しんでいただきたいですね。

必要だった「永蟄居」という創作

――後藤さんが「究極の切ない読後感」とおっしゃっていましたが、『夏鶯』は後半に行くほど感情が昂ぶっていく場面が増えますね。ご苦労されたのはどのような点でしょうか。

赤神 この物語は、最後に主人公が切腹すると史実で決まっています。どのような設定と展開を経て、その場面と登場人物たちの心情を、最大のクライマックスへ持ってゆくか。どうすれば、切腹シーンが最も崇高なものになるか。限りなく残酷だけれども美しく、敵も味方も関係なく、読者をも巻き込む神聖なシーンにできるのかを考えました。

そのために人物造形を工夫しています。

後藤さんにご紹介いただいた瀧家の方々や、語り伝えられている人となりからすると、彼はやはり優秀な武士だったようです。でも、最初から最後までずっと立派な人だったというのでは、小説として面白くならない。

平たく言うと、主人公の第一印象を、あえて傲慢で嫌な感じの人物にしました。師匠に向かって「俺は鳳になる」と言い切るような、荒ぶる嫌われ者の若侍として登場させる。抜群の有能さを見せつけたうえで、順風満帆の上り調子から、どん底まで落とす。そこから這い上がろうとしても、さらに落とす。いろいろな試練を経て、彼は武士として成長していく。そして、最後、まさに完成した武士として腹を切る。そういうアップダウンをつくりました。

後藤 赤神先生がおっしゃるように、主人公の蓮三郎にハラハラさせられました。京都に遊学して帰って来て自信たっぷりに振る舞っていたかと思えば、理由が明かされないまま永蟄居という処罰を受けて家から一歩も出られなくなる。これ以上蓮三郎に試練を与えないでくださいという気持ちになりました。しかし、その浮き沈みこそが最後の切腹の場面を美しく描くための最高の演出になっていて、こういう持っていき方をされたら、読者は納得するしかないですね。

赤神 本作のテーマは、希望なんです。VUCAの現代は先が見えずに不安で、希望を持ちにくい時代かもしれません。だからこそ、絶望の中でも、人は生きていけるのか、どこにどうやって希望を見つけ出しうるのか、という問いに取り組んでみたんです。それで、家から出ることが許されない「永蟄居」という設定を考えました。

永蟄居は無期懲役みたいなものですから、いつ出られるかわからないし、一生出られないかもしれない。先の見えないトンネルなんですね。人間はそんな状況になったら、自分が何のために生きているのか、自問せざるをえなくなる。

蓮三郎は若い頃、日本のため、藩のためと理想を謳いますが、実は自分の野心のために生きていた。しかし、延々と蟄居が続くうち、考え方が変わり始める。人は希望なしでは生きていけない。でも、たとえ絶望的な状況でも、自分以外の誰かのために生きることができれば、それ自体が希望となりうる。彼はそういう生き方を、死と隣り合わせの武士道の中に見いだしていきます。

フィクションではありますが、この設定が『夏鶯』にぴったりだなと。優秀な人間に、春に鳴きそびれてもらうには、永蟄居が最適でした(笑)。

後藤 『夏鶯』の連載が始まる前に赤神先生から構想をお聞きしていましたが、気になっていたのは、まさにその部分、主人公がゆえありて永蟄居を受けるということでした。そういう史実はありませんからどうお書きになるんだろうと思っていました。

連載が始まり永蟄居となってからの蓮三郎の姿を見ていると、人生が暗転したことによって人間性が変わっていくことがありありと描かれていました。こうして培われた人間性があったからこそ、人生の最後にああいう大舞台が用意されたのでしょう。