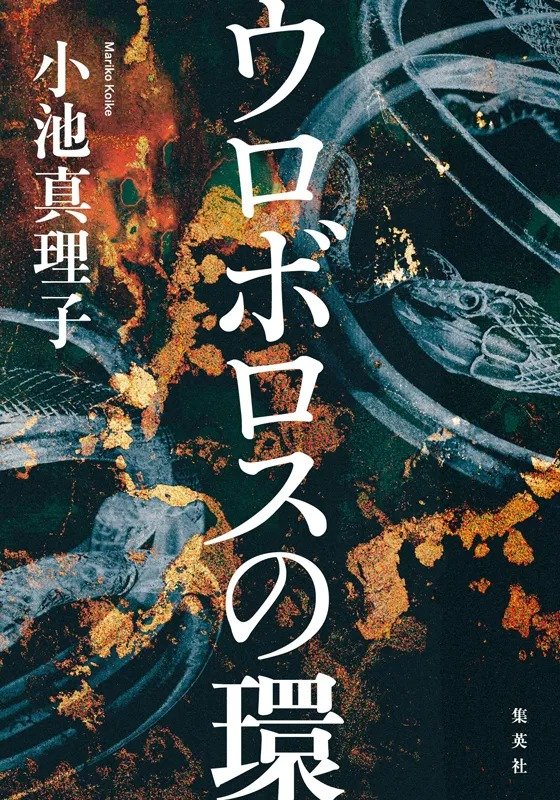

――新刊のタイトル『ウロボロスの環』のウロボロスは、自分の尾をくわえた蛇の意匠で、この小説では、始まりも終わりもない時間の流れが内容だけでなく形式でも表現されています。くわしく触れられないのが残念なほど緻密で、長さを感じさせない構成ですが、「小説すばる」連載からあまり加筆されていないことに驚きました。

小池 私は長編を書き出すまでにものすごく時間をかけます。作家には、結末を考えずに流れに沿って書いていく人もいれば、きちんと設計図をつくるという人もいて、私は明らかに後者です。

『神よ憐れみたまえ』(新潮社)を書き下ろしで執筆していた二〇一八年暮れに夫の藤田(宜永)が末期の肺がんと宣告されて、二〇二〇年初めに亡くなりました。もう完成させられないかもしれないと思ったこともありますが、自分の意地に追い立てられるように何とか脱稿し、刊行したのが二〇二一年のことです。

次は集英社の作品と決まっていたんだけど、なかなか取りかかれなくて。「ごめんなさい、もう少し待って」と言い続け、結局、『怪談』から十年近くお待たせすることになってしまいました。

私は長編を書く前に、梗概と、プロローグからエピローグまでの章立てを(四百字換算で)三十~四十枚ぐらいつくるんです。登場人物が十人いるなら十人すべての姿かたちと、話し方や好きな食べ物、漂わせている雰囲気、匂いまで決めてからでないと書けない。

ただの土でしかないものをこね回して人型にして、神さまがふーっと息を吹きかけて命が宿るような瞬間に立ち会わないと書き出せないという困った性分で、特に今回は、書き始めるまでにこれまでの作家人生で一番、時間をかけています。登場人物それぞれが人生を背負い、ツタが絡まるように少しずつ複雑に絡みあっていく物語なので、書き始める前の準備が大変でした。

――主人公の彩和は若くして夫に死なれ、一人娘の羽菜子を育て上げることを第一に考えて、古美術店を経営する十八歳年上の高階俊輔に求められて再婚します。幸福そのものに見えた穏やかな暮らしは、ふとしたことから崩れ始めます。エピグラフには、モーリアックとミラン・クンデラの小説からの引用が置かれています。

小池 サスペンス的な要素がたぶんにある小説ですが、単にハラハラドキドキという物語にはしたくありませんでした。エピグラフに掲げた、ヨーロッパの心理小説の流れにあるようなものを現代日本でも書けないだろうか。そう考えて書いたのがこの小説です。

読者の好みとか、想定読者層とか、そういうことはいっさい考えず、小説の面白さってこういうものなんですよと自信を持って提示したいということだけが頭にありました。派手に読者の度肝を抜く小説でも、微温的な幸福を追求する小説でもない、今の私の年齢だから書ける心理小説を書いてみたいと思っていましたね。

――読者の驚きも計算されているんでしょうか。

小池 それはやっぱり、あらかじめ考えますよ。今回の小説はミステリーやサスペンスではないけど、何の情報も入れずに読んでもらえたらと思っています。

冒頭の彩和と俊輔の結婚披露宴の場面で、俊輔の前妻の杏奈や俊輔の秘書兼運転手の野々宮、俊輔の父の代から高階家に出入りする按摩鍼灸師の影山といった、この物語にかかわる全員を登場させているのは、その後、いちいち説明しなくても読者にどういう人物かわかってもらうためですけど、ここを退屈させずに読ませるにはなかなか工夫がいって、かなり難易度が高かったです。

私、映画が好きで昔からよく観ていて、映画で学んだことを小説にいかすことも多かったんですけど、この場面は「ディア・ハンター」の結婚式の場面にヒントをもらいました。主な登場人物が出てきて、そのあとベトナム戦争になるんですが、映画の面白さを知らない人はその長さにちょっとげんなりするみたい。でも、映画好きにはすごく魅力的な場面です。

室内劇のように展開

――『ウロボロスの環』は、彩和と俊輔が暮らす高階家が主な舞台となり、広い意味では密室的な物語ですね。

小池 そう。決して大舞台で繰り広げられるものではなく、小さな室内劇のつもりで書きました。観客席にいる人たちが、目の前で演じられる心理劇を観るようにこの小説を読んでくれたら、と思います。

――始まりの「彩和にはもともと、不幸や不運を想像しすぎるところがあった」という一文は、映像というより非常に小説的です。この後、きっと不幸や不運が起きると予感させるし、想像をおそらく裏切る展開になります。帯のメインコピーは、「人生を狂わせるほどの秘密ではなかった。そのはずだった」。

小池 わかりやすく言うとそういうことです。彩和も俊輔も、小さな秘密を抱えているけれど、秘密自体はまるで罪のないもので、なんとなく相手に言いそびれていたことで思いがけない悲劇が引き起こされます。

秘密を隠し持っているときの人間の心理っていうのは本当に不思議なもので、自分は安全圏にいたいという保身が理由の場合もあれば、秘密を持つこと自体が快感だということもあったりして、そこを克明に書こうとしてこの長さになってしまいました。

――五百七十ページという長さは、『神よ憐れみたまえ』とまったく同じページ数だそうですね。

小池 そうなんです。字組みも同じにしてもらったら、ページ数がまったく同じになって、その偶然に自分でも驚きました。

――タイトルはどういう風に決まったんですか。

小池 私、大学時代は哲学研究会というものに入っていて、実質は飲み会ばかりやってるところだったんですけど、若いころにニーチェとかも少しは読んでいたんです。ニーチェの思想は難しくていまだによくわかりませんが、「永劫回帰」という概念があることを十九歳か二十歳のときに知って、なぜかすごく惹かれて、ずっと自分の中に残りました。

私の書くものにはハッピーエンドで終わらないものが多い。決して人生を否定してるわけではないにもかかわらず、私はドラマツルギーとしての悲劇がどうしようもなく好きなんです。その根底にあるのが、ニーチェの言う「永劫回帰」。私たちの世界は始まって終わるんじゃなく、苦悩や絶望も喜びや幸福も、永遠にずっとくりかえされていくという考え方。それは小説を書く上で常に自分の中にあったような気がします。

今度の小説でも、ウロボロスに託して、死と再生の永遠のくりかえしを心理劇として書きたいというのは割と早い段階で考えたことでした。タイトルもその段階で決まりました。

ただ、言うは易しでね(笑)。それをどう物語にするかが難しかった。一年越し、二年越しで考えていたんですけど、あるとき、この小説の中に出てくる決定的な場面が思い浮かんで。この場面を書きたいと思って、そこから物語をつくっていくことができました。