「俺たち映画をやる者も、時々頭真っ白にしなきゃ」

「頭が真っ白になるって本当だったよ。音楽やる奴、絵を描く人、どこから脳に刺激を与えてるのかと思ってたけど、ここらあたりから、こんな角度で」

後頭部のある部分を指で差して、優作が哲学者のような静かな語り口でつづける。

「俺たち映画をやる者も、時々頭真っ白にしなきゃ。次につながる切り口、角度をいつまで経っても見つけられない」

初の本格的なコンサートツアーでまともに音楽と向きあい、頭が真っ白になったという優作が、『野獣死すべし』初稿台本を持って私の前に座っている。

黒澤も村川透監督も同席を拒み、私とふたりきり。こんなこと許されるのか。

コンサートツアーから戻り、一度頭を真っ白にして直しを入れたという初稿台本。

チラッと見える台本の中身には、ビッシリと変更メモが書きこまれている。

それは自分の役、伊達に関する箇所だけでなく、多くのシーンの組み立て部分にまで及んでいる。

まるでプロデューサーと監督を兼任する、プレイングマネージャー。

「伊達の持つ気配、空気、呼吸。わかってるようでわかってない」

「どこの部分ですか」

「考えろよ」

「どこだろ。わかりません」

「だから考えてないんだ」

「頭、真っ白にしなきゃ、ですね」

「うん。感覚」

「感覚」

「感覚。もっと研ぎ澄ませ」

「はい」

「伊達は、宇宙を抱えこんでる」

「……次元が違い、時間がズレてる?」

「そう。考えてるじゃないか」

いや、当てずっぽうで何か言っただけで……。でも、なるほど。

こういう調子で、優作は初稿の直すポイントを次々に挙げてゆく。

その一つ一つは、かなりの深みをもった暗示的なもので、私がいちいち具体的な映像とセリフにしてゆく作業を伴うが、映画に賭ける優作の魂がそのまま熱気として噴出している迫力がある。それを全く秘匿することなく私にぶつけてくるのは、脚本家(ホンヤ)丸山を信頼してくれた証だと思う。私もへっぴり腰で応えてゆくうちに背スジが張り、この男に選ばれた幸運と恍惚を感じる瞬間がある。

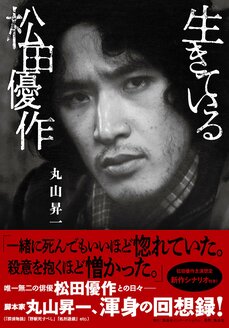

文/丸山昇一