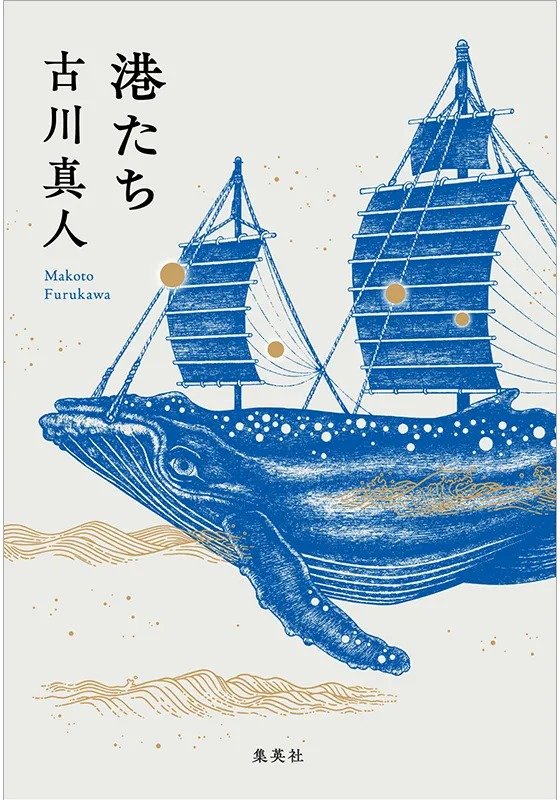

芥川賞受賞作『背高泡立草』から五年。古川真人が新作『港たち』で再び九州の離島を舞台に一族の物語を紡いだ。連作形式で繋がる五つの短編では島の温かな光景の背後に、コロナ禍の不穏な時勢が色濃く刻印されている。古川と同じく新潮新人賞出身の小山田浩子もまた新作となる連作短編集『最近』で、ある夫婦を視点にコロナ禍の時間を切り取っている。何かが解決されたわけではないのに、いつの間にか終わったことにされているあの時間を描くことの意味とは――。互いの小説に共鳴し続けてきたという二人の小説家による初めての対話が行われた。

構成/長瀬海 撮影/隼田大輔

読まれているかという不安

古川 小山田さんとは年賀状のやりとりはありましたけど、お会いするのは初めてですね。

小山田 そうですね。古川さんは私と同じ新潮新人賞の出身ということもあって、いつかお会いしたいと思っていました。私が太田靖久さんと同時に受賞したのは二〇一〇年なんですが、そのあとの受賞者ってキラ星のごとく素晴らしい方々が続いたんですよ。滝口悠生さんや高尾長良さん、上田岳弘さん高橋弘希さん、……そして古川さんと鴻池留衣さん。新潮新人賞は他の賞よりもやっぱり気になるから、みなさんのご活躍は関心を持って見ていました。なかでも古川さんの小説は、デビュー作の『縫わんばならん』から三作続けて文芸誌に書評を書かせてもらったこともあって、継続して読んできました。だから、今日はお目にかかれてとても嬉しいです。

古川 こちらこそ、小山田さんとはずっとお話ししてみたいと思っていました。小山田さんが書くものは好きでずっと読んできましたし。小山田さんの小説からは不思議と近代文学のような味わいを感じるんですよ。文学作品を読んでいるなぁという得難い経験を手にすることができるというか。それを味わうのが僕の大きな喜びになっていると伝えたいと思っていました。もちろん書評のお礼をしたかったのもあります。

小山田 ありがとうございます。古川さんは文芸誌に掲載された作品の感想をSNSに投稿してくださるので、こちらも嬉しいんですよ。私はいつも小説を発表するたびに、誰が読んでるんだろう……と不安になってしまうので、古川さんが読んでくれるのは心の支えになっています。

古川 SNSは文字数制限もあるので小説全体の感想は書けないんですよね。その代わりにこの一文、笑っちゃったなとか、不思議な書き方だなみたいなのをよく抜き出しているんですが、小山田さんの小説にはとりわけそういうのが多いんです。だからついつい呟いてしまって。

小山田 ありがたい限りです。古川さんは小説を発表したあと、不安になったりしませんか?

古川 もう割り切って考えています。そういうものか、と。僕がデビューしてからの八年間でSNSに投稿された自作への感想より、M−1に初出場した芸人の漫才に対するコメントの方が圧倒的に多いのはわかりきったことですし。でも二、三年後とかに、思いがけない人から感想をいただいたりしませんか? あっ、読んでくれてたんだって。

小山田 たまにありますね。イベントや文フリなどで読者に会うと、驚きつつ嬉しくなります。

古川 純然たる読者と、感想をSNSに投稿する人は必ずしもイコールだとは限らないですからね。胸のうちに感想を大切にしまってくれている人もたくさんいるでしょうし。

小山田 きっとそうですね。とはいえ、古川さんの言葉は励みになっているのは間違いないので、この場を借りてお礼ができてよかったです。

「港たち」における語りの複雑さ

小山田 『港たち』はデビュー作から古川さんが書き続けている島を舞台として一族を描いたサーガですね。連作短編集という形式になっていますけど、最初から繋がりを意識して書かれたんですか?

古川 いえ、まず「明け暮れの顔」を単発で書きました。『すばる』(二〇二二年四月号)が「『働く』を変えるヒント」という特集だったのですが、それにあわせて書いた短編です。「港たち」を発表したのは、それから一年ちょっと経ってだったかな。そのタイミングで編集者さんが連作にしないかと提案をしてくれたんです。「明け暮れの顔」が単行本に入らずに浮いてるなら「港たち」と繋げて歳時記のように一年間を書いてみたらどうですか、と。

小山田 だからお盆で始まって、お盆に向かうんですね。

古川 そうですね。途中で明確に連作にしようと決めたんですが、最初はそのつもりじゃありませんでした。

小山田 古川さんの小説をずっと読んできた身からすると、慣れ親しんだ人たちにまた出逢えたような感じをおぼえて、いつも通り面白く読みました。でも、注意深く見てみると、複雑な語り方をされていることにも気づかされます。例えば「港たち」だと、冒頭から敬子婆を視点とした語りが続きますよね。

親戚が集まる空間で敬子婆が見たり聞いたりするものが語られるんですが、かぎかっこも何もない地の文がばーっと続くので、どれが誰の声かわからないまま進んでいく。このまま最後まで行くのかなと思ったら、途中でかぎかっこ付きのセリフが出てきて、稔の視点に移り変わる。稔たちは、この土地に根付くお盆の伝統的な慣習として海に舟を流すんですが、その儀式が終わるとまた敬子婆の視点に移り、今度はタッコ婆との思い出が語られる。と、思ったら、また稔へと戻って……みたいな感じで、とても入り組んだ語り方をされていますね。複雑なんだけど、語りがあまりに自然だからすーっと読める。その仕掛けに初めのうちは気づかなかったほどです。語り方については最初に決めてから書かれますか?

古川 ざっくりと、大枠だけ決めます。今回で言えば、混ぜようかなと思うくらいで具体的にどうするとかは特に決めません。

小山田 なるほど。古川さんは自然に書くとどういう文体になるんですか?

古川 例えば「明け暮れの顔」がそうなんですが、かぎかっこのなかは基本的に方言にして、地の文はわざと硬く、くどくど説明する感じにしようと意識して書くことが多いですね。そうすることで、標準語に慣れている読者に方言の部分が飛び跳ねているような印象を与えたいというか。それは僕の好きな島木健作などの近代文学に影響を受けた部分が大きいですね。

実感をいかに語るか

小山田 古川さんの文章は方言の使い方ももちろんいいんですが、細かい描写も目を引くものが多いんですよ。私が好きだったのは「港たち」で稔たちが舟を海に流しに防波堤まで歩いていく場面です。

防波堤の突端あたりまで歩いていった稔は、階段を降りて海に近づこうとする。そのときに「四段目まで足を下ろすとカキか、それともカラスガイかフジツボか、暗くて見えないものの、とにかく貝殻の欠片を踏んだらしく、サンダルの底でパチン、と小さく砕ける音がした」と書かれているんですが、ここの描写がとても好きでした。すごい実感と、それに伴う驚きがあって。

古川 そこは小山田さんっぽいなと自分でも思った場面です。小山田さんの新刊『最近』を読みながら、僕も小山田さんの細かい動作の描写に惹かれました。特に最初の「赤い猫」で、「私」が病院に運ばれた夫を待合室で待つ間に、自動販売機で水を買うくだりの描写がとても良くて。「私は立ち上がって自動販売機で水を買った。薄い柔らかい素材のボトルで、蓋を開けるとぎゅっと水が飛び出て手が濡れ床にも垂れた。足で水を踏んで広げながらマスクをずらして一口二口飲み、蓋を閉めてマスクを戻した」。ここを読みながら、自分の小説にも同じようなところはあるかなと考えて思いついたのが、「港たち」の貝を踏むシーンだったんです。だから小山田さんがそこに反応されて、やっぱりと(笑)。

小山田 そうだったんですね。あの場面はほんといいなと思いました。そのあとも、舟をどうやって水に浮かべるか悩んだ稔は「片足を一段上に置くと、できるだけ腕を伸ばし、落とさないように進水させることにした。ザプン、という音がして海面が盛り上がり、四段目に置いていたほうの足を濡らした」とあって、ここもすごくよかった。実際は小さい段ボールの舟を水に浮かべることと海面が盛り上がることに、どこまで因果関係があるかわからないじゃないですか、というか本当は多分ない。でも、このとき稔には、自分の動作のせいで水がかかったんだという実感がある。それが文章から伝わってきて、いい描写だなと思いました。

小説ってどう書いてもいいものなんですよね。だから、自分が世界に働きかけた結果、世界が変わったみたいなことを表現するのにいくらでも方法はありうる。古川さんはそれを、小さな舟を浮かべようとしたら海面が盛り上がったことで表されていて、その素朴でありながら鮮烈な書き方に共感しました。しかもこのとき、あたりは暗いから目視ではわからない。だから足に水がかかったことで、稔は海面がちょっと上がったことに気づく。そういった登場人物の五感を伴う実感を自然に伝える描写がたくさん詰まっているのが、『港たち』という短編集の大きな魅力なんだなと思いました。稔ら語り手と、読んでいる私とが同じ世界を生きているような本当らしさがあって。

古川 ありがとうございます。小山田さんに聞いてみたいと思っていたんですが、小説の細かい描写をするときって、どれくらい実際にあったことを思い出して書かれていますか? 例えば、僕の場合、海に舟を浮かべて足が濡れるというのは実際にあったことなんですよ。

小山田 そうなんですね。私の場合は両方ですね。自分が経験したことと、実際にあったわけじゃないけどあり得ること。何かを書くというのは、現実にあったことじゃないことも思い出して書くことなんだと私は常々思っています。例えば、あるできごとを時間の経過とともに思い出していると、ある時点から記憶にはなかったことも思い出し始めるんですよね。仮にそのときもしカメラで記録していたら決して映らなかったことまで思い出していく。

それは創作しているのとも違って、書いている側の感覚としてはあくまでも本当のできごとなんです。その感じを掴めると、小説がうまく駆動し始める。逆にうまく思い出せずに、こう描けば美しいだろうとか滑稽になるだろうとか考えて何かを組み立てると、その小説はうまくいかない。どこかで踏ん切りをつけて、また思い出す作業を一から始めなくちゃいけなくなる。描写をするというのはそうやって、実際にあったことを起点に、なかったところまで行くことなんだと私は思っています。