福岡説もあるが、約100年前には驚きの文献も

倉田氏の父である先代が福岡にホットドッグを持ち込み、そこから広まっていったのは本当なのか。

「断言はできませんが、たしかにウチかもしれません。父が神戸から出てきて店を始めたのは、約60年前。私が生まれた頃でした。

それ以前にホットドッグの店はなかったそうで、生前に『九州に持ち込んだのはウチじゃないか』と話していました。『もっと前からやっている』というお店もあるかもしれませんが、九州ではおそらくウチではないかと」(倉田氏、以下同)

その先代は、なぜ背割りやレタス・キャベツ入りで販売したのか。倉田氏は記憶をたどりながらこう語る。

「おそらくは作り方の都合かと思います。父は自分で切り込みを入れていたんですが、パンをオーブンで温めてトングで取り出すとき、腹割りだと傾けるのにひと手間かかってしまいますよね。

忙しいときは短時間で作りたいですし、上から切ってポンと乗せるほうが良かったのではないかと。

キャベツも、始めたのはウチかと思います。同じアメリカ食ということで、ハンバーガーにレタスが入っているのを父が参考にしたところ、あまり美味しくなくて甘みのあるキャベツにしたそうです」

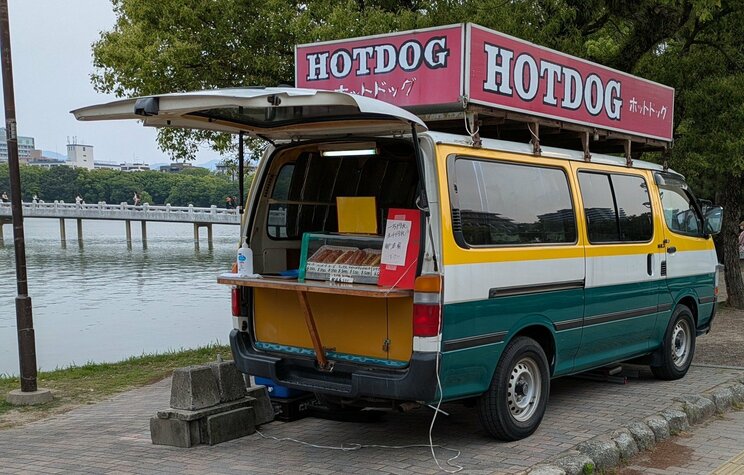

大濠公園ホットドッグスタンドの開業は60年ほど前とのことだが、同時期の1963年には、東京・大田区でホットドッグを販売していた現存の店舗もある。たしかに、倉田氏が言うように“全国初”とは言い切れないかもしれない。

そこで、さらなるルーツを国立国会図書館で探った。和書にホットドッグという単語が出てくるのは大正末期で、主に海外の紀行などに登場。ただ、形状や味付けの説明に留まり、切り込みの“向き”の記述までは見当たらない。

昭和になると、都内の男性が「HOT DOG」「ハットドッグ」を商標出願したことが『菓子登録年鑑 昭和2年度』(帝国菓子飴新聞社)に記録されるなど、動きが見られる。

そして、2年後の1929年。『アメリカの横ツ腹 : 漫画漫談』(著・宍戸左行、平凡社)で、本場で見たホットドッグを〈日本のジャムパンのようなものを1本竪に割って〉と表す記述をついに発見した。

「堅」の漢字には「縦」の意味もあるため、腹割りを傾けたものだとは思わず、「縦に割って」いると思ってしまった可能性がある。

1930年9月には『商店界』(誠文堂新光社)が、ホットドッグ屋台がビジネスチャンスだとの記事を掲載している。同様の特集はその後数年間に他誌でも組まれており、この辺りでホットドッグ自体は広まっていったように思える。

しかし、1931年3月の『日曜報知』(報知新聞社)では、村木二郎という人物がホットドッグを紹介する文章に、バンズの横からソーセージが挟まっているイラストが添えられていた。ネットはおろか写真すら珍しい時代、縦の切り込みの起源を特定するのは難しそうだ。

ただ、ホットドッグ1つにも100年近い物語が存在する。思いを馳せながら頬張ってみるのも良いのでは。

〈前編はこちら『なぜ日本のホットドッグは“切り込み”が「縦」に入っているのか? 日本のチェーン各社に聞くと驚くべき理由が』〉

取材・文/久保慎 集英社オンライン編集部ニュース班