著者:田中 慎弥

定価:2,145円(10%税込)

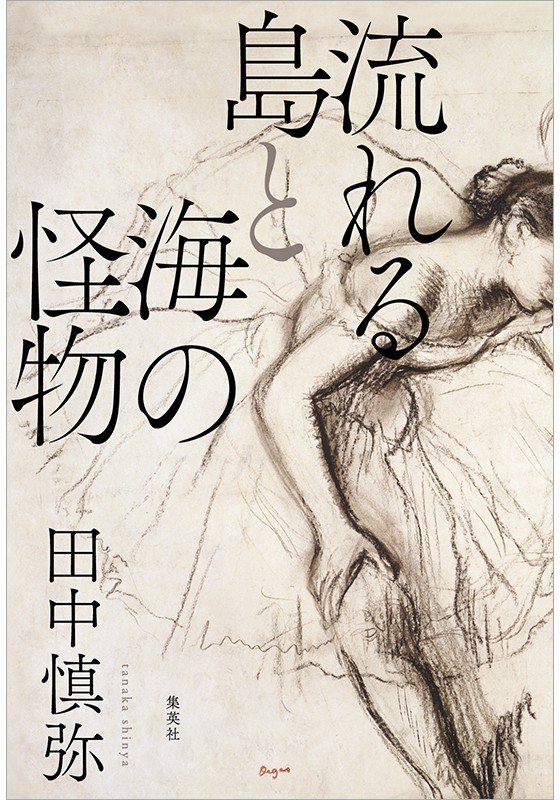

『源氏物語』を含む日本文学の伝統を素地として海外文学の影響を滲ませ、大胆に変奏しながら文学界を牽引する田中慎弥氏。この七月には故郷・下関が舞台の新作『流れる島と海の怪物』を刊行したばかりだ。

田中氏がその才能を絶賛する宇佐見りん氏は二〇一九年、二十歳のときに『かか』で文藝賞を受賞してデビュー、翌年同作品で三島賞を受賞。また、芥川賞を受賞した二作目『推し、燃ゆ』は五〇万部を超えるベストセラーとなるなど、今もっとも注目される作家の一人である。

その宇佐見氏は、実は田中氏の小説を長年愛読していた。

作家として、またそれぞれの読者として、”強靭”な文体を持つ二人が初めてじっくり語り合った。

構成/長瀬海 撮影/露木聡子

手放しながら小説を書く

田中 宇佐見さんはデビューして、もう四年ですか。

宇佐見 四年目になります。あっという間でした。

田中 デビュー以来、怒濤のようにご活躍されているのを拝見していて、すごい小説家が現れたな、と思っていました。第一作の『かか』で三島賞、二作目の『推し、燃ゆ』では芥川賞を受賞されて、しかも受賞当時、大学生だという。宇佐見さんのこれまでの作品を読んでまず驚かされたのは、文章のリズムです。宇佐見さんは音読ってしますか?

宇佐見 田中さんにそう言っていただけて本当にうれしいです。音読はしますね。とくに冒頭や最後など、自分で覚えられるくらいには繰り返し声に出して、チェックします。

田中 でしょうね。例えば、『かか』の次の一節。「腫れたそいを爪でつぶすと、かかは『搔かんよ』と後ろから注意して、葬儀用の黒こい鞄(かばん)からムヒ出して塗りました。」一読して、これは音で書いてるな、という感じがしたんです。『推し、燃ゆ』もそうです。「学校で使えるものは感想をメモする用のルーズリーフとペンくらいだったので、古典を見せてもらい数学を借り、水着もないので水泳の授業はプール横に立った。」ひと息で行ける、この感じ。私は文章のリズムを作るのが苦手なので、素直に羨ましかった。まずは音で書き、それから読みづらいところを直していく、という具合に執筆されていますか?

宇佐見 そうですね。引っ掛かるところを直していくという感じです。正しい文章は、見つけることは本当に難しいけれどどこかにあると思っていて、いつも探しています。私も田中さんの作品はずっと拝読しています。高校生の頃、芥川賞受賞作品を読破することに挑戦したことがあったのですが、その際に『共喰い』を読んで、そこからデビュー作のほうに遡りました。私も田中さんの文章が好きで、硬派な文体が魅力的だと感じています。一行一行探り当てるように書いていると以前おっしゃっていましたが、それがわかる文章と言いますか。前の文章と次の文章が嚙み合いながら繫がり、一つのうねりを作る。それが読んでいてとても心地よくて。だから、田中さんがリズムを作るのは苦手だというのは驚きです。

田中 以前、ある人がワンセンテンス思い浮かべてから書け、と言っていたのですが、私はどうもそれができない。私は手書きなので、鉛筆を持ち、紙に触れるか触れないかぐらいの瞬間に、考えていることが鉛筆を握る手に伝わって、筆先が動く、という感じなんです。本当は文章を書く上で、目標を定めて、文体を決め、プロットを緻密に組んで、そこを目掛けて書くのが良いのでしょうけど、私には無理なんですよ。そういうものを細かく設定して書くタイプではありませんから。宇佐見さんはテーマを決めますか?

宇佐見 テーマは決めますが、自分が書こうとすることを決めすぎないようにはしています。物語を都合よく動かさないように意識しながら書いています。ただ私がこれまで書いているのは中編小説なので、長編をどう書けばいいのかはまだわかっていないかもしれません。探りつつです。

田中 長編は私もよくわからないんです。というか、向いていないと自分では思っています。田中は長編が向いていると言った人が一人だけいて、それは石原慎太郎さんでした。生前、田中の持っている要素は長編のほうが生きるんじゃないかとおっしゃったことがありましたが、当たってはいないと思います。まぁ、石原さんも長編は苦手だったと思うけど。

だから短編の方が私は向いているんですよね。そうは言っても、長編を書けなきゃ作家じゃねえだろ、と思う部分もあるし、他の作家と話しててプロットの組み方なんかを聞くと、なるほど、と思わされることもある。でも、自分なりに人物の相関関係、物語の展開なんかを考えていくと、次第につまらなくなってしまう。だったらもう書くしかねえだろ、と思いながら原稿用紙に向かうのが常です。

宇佐見 長編が苦手なのは意外ですが、田中さんの短編は確かに、はっとするようなラストなど印象的で、洗練されていますよね。私は、プロットはがっちり固めずに大枠だけ決めるタイプです。ただ、割と小説のラストを最初に決めて書くことが多いですね。『かか』は最初の場面と最後の一文をパッと思いついて、これだ、と思って書きました。三作目の『くるまの娘』もクライマックスの場面と、小説のラストが既にある状態から書き始めました。最後の場面は付け足しに思えるというようなことを、ある文学賞の選評で言われたんですが、むしろ私が一番書きたかったのはあそこなんです。いくつかの、自分にとって本当に大切な場面のために、この小説があったなと思っています。『推し、燃ゆ』だけは違っていて、書いているうちに中盤が出来上がり、そこから終盤を思いつきました。

田中 私も大枠だけ決めて書くようにしています。なんというか、よし、書くぞ、という感じで書いたりはしないんです。何かを獲得するというよりは、手放すというか。

宇佐見 手放す、ですか。

田中 はい。結局、ああだこうだと考えてみても、一行書くときはその一行しか書けないので、他の何億だか何兆通りだかの文章は捨てて、その一行だけを書いていくわけです。そうすると、それはあらゆる文章を手放していることになります。もうこれを書かなきゃしょうがない。これをという、その「これ」も書いてみなければわからない。そういう何もかもが不確かな状況のなかで、足搔(あが)くように書いている感覚が私にはあります。だから、「作者が意図していない良さが出ている」という言い方があるけど、こっちは何かを捕まえたくても捕まえられないんです。意図とか核の部分とか、そういうのを捕まえようとしても逃げられてしまう。手のなかに何もない状態が最後に残る。しっかりとした身体じゃなくて、何かが逃げた跡、獣の足跡のようなものだけが残る。それが文章なんじゃないかという感じがすることが私にはあります。

宇佐見 なるほど。難しいですが、何億通りかの文章を捨てている感覚になることは、あるかもしれません。一つの行を描写したあとの続きがあまりにも膨大で、故意に書き落とすこともできるし、どれを書いてどれを書かないか、選択に迷うことも多いです。田中さんの文体はどこか古風な雰囲気を纏っていて、私の好みとしては、どストライクなんですが、そう感じる理由を教えてもらった気がします。

なぜ家族を描くのか

田中 宇佐見さんの『かか』は巡礼がテーマですよね。『推し、燃ゆ』はアイドルとオタクの物語ですが、「祭壇」という言葉が出てくるように、宗教的な意味合いが読み取れる小説です。これはいろんなところで指摘されていることでしょうが、アイドルグループの「まざま座」のリーダーが明仁で、「推し」の誕生日が八月十五日。決定的なのは、「アイドルでなくなった彼をいつまでも見て、解釈し続けることはできない。推しは人になった。」という文章。三島由紀夫の「などてすめろぎは人間(ひと)となりたまひし」を想起させます。『くるまの娘』も無理矢理こじつけると、生まれなかった子どもや亡くなったおばあちゃん、つまり、この世のものでないアンタッチャブルなものに対して、右往左往している、決してかっこよくはない人たちの姿が描かれている。この解釈は違うのかもしれませんが、全部がフラットになり、相対化されているこの世のなかで何かそうじゃないものを求めながら、そこに決してたどり着けない、そんな人間が書かれているような気がします。そういうことは意識しましたか?

宇佐見 ええ、三作目についてはまた別かもしれませんが、一作目、二作目では、題材として取り入れてはいますね。しかし、私はどちらかというと、今おっしゃったこと、とくに魔術的なことに対しては、否定する形で小説を終えているつもりです。それは、私が自分の短い人生経験から、「合理的なもの」は、どのような道筋をたどっても認めざるを得ないという結論を得ているからかもしれません。それは例えば、「死」が、他の何ものでもなく終わりであり魂は存在しないということや、私自身大好きでいつも一緒にいるぬいぐるみは本当は布と綿とビーズであること、小説は実人生を凌駕しないこと、などです。どの小説でも、最後の最後でそういった信仰に近いものを肯定するのは難しい、という気持ちを込めたつもりです。作者が自作についての読み方を決めつけるようなことはあまり言いたくはないのですが、私は「祈り」よりももっとずっと直接的・即物的なものを書きたいと思っています。槍を持って人が自ら突き刺したものを食べているとき、これは自分の腕で食べ物を獲り、それをそのまま食べているので直接的な行為ですよね。でも、それが弓矢になった瞬間に、空間が生まれます。弓を引いて矢を射る。その矢が飛んで獲物に刺さる。そこでは肉体の動作から獲物を捕らえるまでに間があって、直接的ではない分、祈りや呪術的なものが入り込む余地が生まれるんだと、どこかで読んだことがあります。私はそういった祈りの部分をいったんは書きつつも、結局は自分で獲って食べることの信頼性を大事にしたいと考えています。直接的に殴る・殴られるということの前では、頭でっかちなものは通用しないんじゃないかと思っているので、それが作品に表れているのかもしれません。

田中 そうか、確かにその肉体的な感覚というのが、親子関係という主題に繫がるのかもしれませんね。私も親子や家族の話を書くことが多いんですが、そういう話を書いていると、なぜ家族の物語を書くんですか、と聞かれませんか?

宇佐見 聞かれますね。

田中 なぜって聞かれても、書くしかないから書いてるわけで、読んでくれればわかるのに、と思ってしまいます。家族というのは非常にありがたくもあり、厄介な問題としてずっと昔からあります。家族の形はどんどん変わっていくし、一度落ち着いても、また家族の意思によってその在り方が変化する。ステレオタイプな親子関係の像がある一方で、家族は変容しているし、変容しても結局、家族からは逃れられない。だけど、私は、逃れられないからといって、それを絶望的なものとして描いているわけではなく、かといって、明るい何かを意図的に提示したいわけでもない。単に家族関係のなかにいる人物の行動を描いているだけのつもりです。

だから、私も家族の厄介な部分、嫌な面を書いてきたことにはなるんですが、それはそうとしか書けなかったからです。家族のもっと良い部分をポジティヴに提示したっていいのかもしれないけど、私の場合はどうしても自分の体験を持ち出さないと書けないところがあるので、仕方ありません。とはいえ、私小説を書いているわけではないのですが。

宇佐見 「家族関係のなかにいる人物の行動を描いている」のは、とてもわかります。私もなぜ家族をテーマに選んだのですか、とよく聞かれますが、私はそもそも他者を書こうというときに、数か月や数年、過ごしただけの人のことは書きようがないと思っているんです。ちょっと知り合っただけの人や、学校や部活など分厚いペルソナありきの関係には殆ど興味が持てなくて、「いい人だな」と思ったままでいたいというか、相手の本性はあまり知りたくなくて。知ると離れたくなるので浅い関係でいいし、本音(ほんね)では嫌われても態度に出ていなければ問題ないという考えです。自分自身、外へ出す情報が内面とは大きく異なるからかもしれません。恋愛も、十年以上一緒にいる人たちは別として最初は自分をよく見せるでしょうし、互いに理想化もされますから、小説で偏見なく人物を書くには不向き、相当うまくやらないとのっぺりした似たり寄ったりの人物になって危険なんじゃないかと思っていますし、実際、そういうことになってしまっている歌や小説や映画も多く見かけます。すべてを知っているわけではなくても、何年も一緒に過ごすとか、利害を除いた関係になって初めて、その人が仮面をかぶっていようと何を心がけていようと、行動ににじみ出てくる「何か」が得られると思っていて、その情をもって小説を描きたい。『かか』に出てくる母親なんか、困ったところも多いですが愛嬌があり、作者にとっては愛おしい人物です。他者を書くときに、生まれたときから長い時間を一緒に過ごしている関係性、そういう人のありようのほうが、信頼できるんです。ほかのどの人物も、本当に嫌いな人を書くことはないですね。

私は中上健次さんが好きなんですが、中上さんの作品では姉が凄まじいリアリティを持って描かれています。薄い知り合いではない、利害関係がない、「本当の他者」だと思うんです。その他者が作品のなかですごく生きていて、困った部分も美点も何もかも、理想化はせず、小さくも大きくもせず、「情」を持って描かれている。私はそれに感動して自分でも小説を書いているところがあります。もちろん他者を完全に描き切るということはできませんが、小説に登場する人物の像というのは、その人の人生と向き合って書くなかで初めて決定づけられるものだと思っています。私が家族を描くことが多いのは、わざわざその題材を選んだというよりも、逆に家族以外のものにこれまであまり興味が持てなかったからなのかもしれません。それ以外に、本当の「情」を持って書ける相手がいない、自分の持つ熱量で描けなかっただけというか。

田中 よくわかります。私も家族から離れた小説を書かなきゃいけないとは思うのですが、どうも難しいんですよね。家族から離脱しようとしたときに、どう離脱するかをまずは考えなければならないので。