アセニョーラの生活は2020年3月、新型コロナに対する第一次ロックダウンによってがらりと変わった。デイケアセンターでのグラシンダの仕事は続いたが、「感染防止のため」アセニョーラの出入りは禁止された。

サラザール独裁政権下のポルトガルの山奥で最低限の教育しか受けておらず、子供のころから働きづめだったアセニョーラは、本を読む、音楽を聴くといった屋内でのひとりの楽しみ方を知らなかった。庭もないアパートに閉じ込められて、人に会うことを禁じられると、テレビを見ているしかなくなった。歩かなくなったせいで足腰が急激に弱っていった。

ロックダウン明けの初夏に訪ねていくと、アセニョーラは「どうしてこんなに長いあいだ来なかったの」と怒っていた。

「ウイルスが」は言い訳にならなかった。

「ウイルスで死ななくたって、ひとりで家にいるだけじゃ、生きてる意味ないじゃない」

そのとおりだ。なにも反論できなかった。

「C荘の友達がご飯に来るのは我が家の伝統なんだからね」と言われて、「なにその短い伝統」と笑ったけれど、嬉しかった。

ところが、伝統を守るべく、すぐにまた訪ねたとき、いつもの肘掛け椅子にアセニョーラの姿はなかった。足腰が弱ったせいで台所で転び、入院したら認知症の兆候が出て、車で30分離れた町の施設に入居したのだった。

家族以外は面会もできないということで、私はある日勇気を出して施設に電話をした。対面でもほとんど言葉が通じないのだから、当然まともな会話にはならなかったが、しどろもどろの私に「ありがとう、ありがとう」と何度も繰り返す声は元気そうだった。

グラシンダによれば「施設は明るくて居心地がいいし、ご飯は私の料理よりおいしいし、施設の人は私より親切だし、おしゃべり相手もいっぱいいるし、もうずっとあそこで暮らしたいんだって」とのことだった。なにしろ環境の変化に強いのだ。

その後すぐの2020年夏、私たちはほぼ半年ぶりにベルリンに戻り、ポルトガルを再訪したのは12月初旬だった。ドイツではすでに2度目のロックダウンが始まっており、なにもしていないポルトガルでもリスボンはなんとなくピリピリしていたが、山奥の村は相変わらず、コロナ禍だと言われなければ気づかないくらいのほほんとしていた。

*

クリスマスの少し前、グラシンダから「母があんたたちにどうしても会いたいって」と言われて、施設に面会に行った。

「面会」は施設の中と外で、窓越しに行われた。施設の職員がアセニョーラの車椅子を押して窓まで来て、私たち面会者は窓の外に立ったまま。会話をするためにグラシンダがスマホで施設に電話をかけ、アセニョーラに受話器が渡された。一回の面会時間は15分。窓は閉まったままだというのに、マスクをしろと言われた。車でほんの30分の村との緊張感のあまりの違いに戸惑った。

アセニョーラは赤いセーターを着ていた。豊かな銀髪も黒スカーフに隠されてはいなかった。車椅子に座っていたのにも驚いたが、なにより未亡人ルックでないアセニョーラを見るのは初めてで、意表を突かれた。

「C荘の友達だよ、憶えてる?」と声を張り上げて手をぶんぶん振ったが、アセニョーラは受話器を膝の上に置いたまま、いつものへの字口で、なにかをぶつぶつつぶやくばかりだった。受話器、受話器、と身振りでうながすと、そのうち受話器に向かって、「顔が隠れてて誰かわかんないよ」と文句を言い始めた。

グラシンダが192センチの夫を指して「お母さん、こんなに背の高い人ほかに知らないでしょ」と言ったが、アセニョーラは「顔を見なきゃ誰かわからない」と譲らない。

いつものアセニョーラだ。私は思わず笑ってマスクを外し、改めて手を振った。横を見ると夫も同時にマスクを外していた。

私たちの顔を見てアセニョーラは納得したらしく、身振り手振りでなにか話し始めたが、再び受話器を下ろしてしまったのでなにも聞こえず、すべては不条理劇のパフォーマンスにしか見えなかった。

それから1カ月後、2021年1月中旬にはポルトガルも再ロックダウンを始め、家族でない私たちは窓越しの面会さえできなくなった。

*

飲食店がそろそろ再開しようかという2021年3月末、規制が緩んで、再びグラシンダとともに施設を訪ねた。

車椅子に座ったアセニョーラは、ぎょっとするほど小さくなっていた。

そして、私たちのことを憶えていなかった。

私が窓越しに手を振っても、ぼんやりとした目を向けるばかりだった。認知症が進みつつあるとのことだった。

帰り道、グラシンダに「ごめんね」と謝られた。

オレンジの花が満開で、街じゅうに芳香が漂っていたのを憶えている。気持ちを落ち着けるためにカフェで一休みしようにも、店はどこも営業を禁じられていた。

悲しさと悔しさで泣いたのは、私だけだった。グラシンダは「仕方ないじゃない」と繰り返すばかりだったが、私は、ロックダウンで閉じ込められていなければアセニョーラは今頃まだ元気だったはずだという思いが、どうしても拭えなかった。

施設の雰囲気は温かかった。職員も皆親切で明るく、一所懸命アセニョーラの世話をしていた。家族も、友人も、皆が紛れもない善意から、アセニョーラの最善を願ってできる限りのことをしてきたのは間違いない。

けれど、アセニョーラ自身の意思は最初から置き去りだった。なにが自分にとって最善か、残された人生の時間をどう生きたいのかを自分で決めることを、アセニョーラは許されなかった。

アセニョーラの容態は、あっという間に悪化していった。そのうち娘や孫の顔もわからなくなり、それからベッドに寝たきりになり、やがて施設の介護士が声をかけても反応しなくなった。ひとことも話さず、うつろな目で天井を見上げるばかりになった。

「飛行機が雲を突き抜けるの!」と興奮気味に話していたあのときのアセニョーラの目も、天井を向いていた。ベッドのなかで、せめて飛行機から眺めた空を見ていたのだと思いたい。

政治は高齢者を守らねばならないと言った。メディアが追随し、多くの市民が従った。善意から。だが、守られたいのかと、本人たちに訊いた人はいたのだろうか。コロナにだけはかからないために、コロナでだけは死なないために、人間らしく「生きる」ことをやめて、守られたいのかと。意思と人生経験を持つ立派な大人である彼ら自身の声に、耳を傾けた人はいたのだろうか。

あれからもうすぐ2年になる。

1年ほど前から、ヨーロッパ全体でコロナ規制反対の民意が大きくなり、それに押されるように、どの国でも規制は終わっていった。ポルトガルでもコロナはとうに過去のことで、ロシアとウクライナの戦争や物価高騰などもっと切実な問題に押されて、日常生活ではもはや話題にも上らない。社会ではコロナ禍でのさまざまな規制を振り返り、総括が始まっている 。

アセニョーラの施設でも、いまは通常の面会ができる。けれど、あの居心地のよさそうな部屋でソファに座って、アセニョーラと一緒にお茶を飲むことは、もうないだろう。

*

やり場のない怒りと悲しみを抱えたまま、今回はここで筆をおく ――予定だった。

ところが、我らがアセニョーラはそうはさせない。

つい先日、グラシンダの家でいつものように夕食をご馳走になっていたときのことだ。習慣で「お母さんの様子はどう?」と訊いた。「相変わらずよ」という答えが返ってくると疑わず。

ところが、私の問いにグラシンダははっと顔を上げて、「復活したのよ」と言ったのだ。

なんとアセニョーラは、最近訪ねていった孫の夫(30)に向かって、突如「あんたハゲだね」と言ったのだそうだ。実に18カ月ぶりに口にしたこのひとことが、アセニョーラの華麗なる復活ののろしだった。

グラシンダはスマホを取り出して、そのとき撮ったという写真を見せてくれた。そこには、椅子にしゃんと座って、どこか不満そうなへの字口のアセニョーラが写っていた。「あんたなにやってんの?」とでも言いたげにカメラをにらみつけるその目には、間違いなく生の光が宿っていた。色鮮やかなセーターを着た姿はいまだに見慣れないけれど、それは紛れもなく私の知っているアセニョーラで、未亡人ルックではないせいで、むしろ若返ってさえ見えた。

それ以来、実弟に「私のかわいい弟」と呼びかけたり、介護士の質問に答えたりと、アセニョーラはみるみるうちに調子を上げつつある。

「施設の人もびっくりよ」とグラシンダは笑う。

「私が20年後にあの施設に入ったら、あの人まだいたりして」

そのうち「C荘の友達」のことも思い出してくれるに違いない。時代に翻弄されながらも常に逞しくしたたかに生き抜いてきたアセニョーラに私のような若輩者が同情するなど、きっと百年早いのだ。

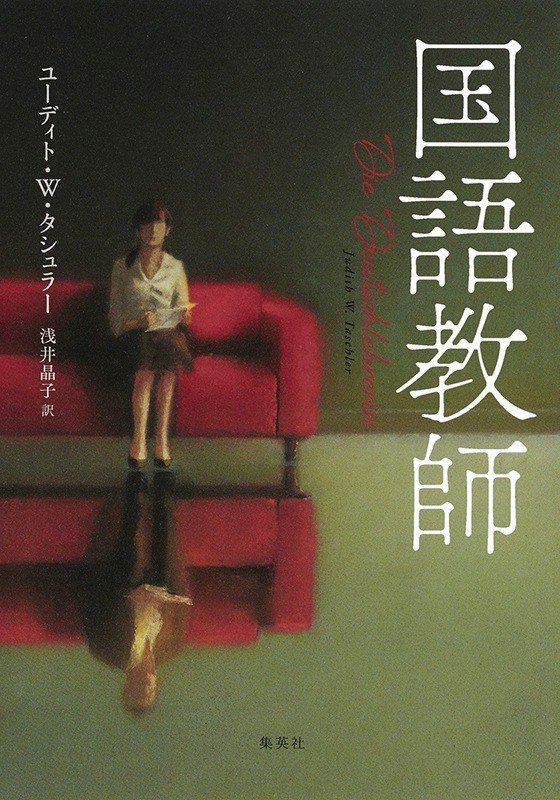

関連書籍

集英社

定価:本体2,600円+税