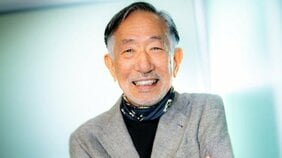

「ちょいワルオヤジ」の生みの親

「流行語大賞の時はね、『ちょいワル』じゃなくて『ちょいモテ』になっちゃったんですよ」と岸田一郎さんは笑う。

「当時はまだ、権威ある流行語大賞で『ワル』っていう文字はつかえないって言われてね(笑)」

『ちょいワルオヤジ』という言葉が生まれて、あれから20年。74歳になった岸田さんは今、何を考え、どんな毎日を送っているのか――。

岸田さんの編集長としてのキャリアは、1989年の『Begin』創刊から始まる。その後、世界文化社でハイクラス層向けの雑誌の編集長として複数誌を立ち上げ、その後、主婦と生活社に移籍して2001年に『LEON』を創刊した。

「30代前半で『Begin』を創刊して、それが成功したので、『次もお前やれ、次もお前やれ』って。創刊編集長以外やったことないんですよね」(岸田一郎、以下同)

社内でさまざまなジャンルの編集を経験するなか、主婦と生活社から「新雑誌を考えてほしい」とヘッドハンティングを受けた。

「こんな雑誌だったらどうですか、と事業計画とコンセプトを書いて出したんですよ。若い頃バブル経済を経験していて少しお金を持った男性のために、大人になった今なにを買ったらいいかを指南する雑誌、っていう。

そしたら『じゃあやりましょう』って。主婦と生活社の場合、ハイクラス雑誌の経験値がなかったから『そんな雑誌にブランド側が協力してくれるわけがない』なんて言い出す人が社内にはいなくて、逆にできた。『とにかく売れたらいいから』って任せてくれたんです。振り返れば、たしかに表舞台で目立ったのは私ですが、その舞台を用意してくれた主婦と生活社には感謝しかないですね」

中堅出版社だからこそ、正面攻撃ではなく"ゲリラ戦術"が必要だった。

「講談社や集英社に真正面から挑んでも勝てないわけですから。だから、どうやって割って入るか。そのためにはゲリラしかない。キャッチーな言葉で、印象的に攻めていく戦略でした」

創刊してすぐ、岸田さんは大胆な特集を組んだ。「モテる親父の作り方」。

「ラグジュアリーブランドに向かって『モテる』とか『親父』ってワードを使うのは、どう考えても受け入れられないでしょ。でも、先に読者を捕まえた方が早いだろうって」

そうして生まれたのが「ちょいワルオヤジ」という言葉であり、コンセプトだった。

「日本人って、戦後の徹底した民主主義で“みんな同じ”っていう意識を持つ人種なんですよね。だから、“不良のススメ”みたいなことを言っても、動き出しにくい。“みんな同じ”という枠から出ることはなかなか勇気がいるんですよ。でもやっぱり、隣のおっさんよりかっこいい自分って差別化したいわけで。だから『ちょっとだけ他の人と違いますよ』というところを狙った」