日本にエイジズムが輸入されなかった背景

リストラ、リスキリング、ジョブ型、パーパス経営、ウェルビーイング、ワーケーション、エンゲージメント経営。「それ、英語使わなくても日本語あるから」というものまで、日本の経営者たちは好んで米国産を〝コピペ輸入〟し、多用しているように感じる。

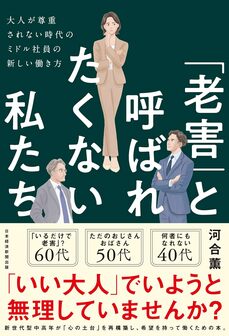

しかし、企業経営に深く関わる年齢差別、すなわち「エイジズム」という言葉だけは、なぜか積極的に取り入れようとしなかった。年功序列や定年制という日本特有の慣行が残る中、その問題の根源を指し示す言葉は、むしろ避けられてきたのかもしれない。

エイジズムとは、1969年に老年医学者ロバート・バトラーが提唱した概念で、「高齢を理由とした、体系的な差別」と定義される。バトラーは著書『Why Survive?: Being Old in America』で、米国の高齢者が置かれた悲惨な状況を克明に描き、1976年にはピュリツァー賞を受賞した。この功績を通じて、高齢者問題は社会的な注目を集め、「エイジズム」という言葉も広く認識されるようになった。

しかし、「年を取れば能力が低下するのは当然だ」という反論も多く、バトラーは「生産的な老化(productive aging)」という、老化のプラス面にスポットを当てた理念を提唱する。

すると今度は「生産的でないとダメなのか?」という批判が広まり、バトラーは生産性を「社会や個人にとって価値のある活動」であり、これには、ボランティア活動、家族の世話、趣味、個人的な成長や自己実現のための学習なども含まれる、と説明し、誤解を解こうとした。それでも、エイジズムの問題は今もなお完全には解決されていない。

だが、こうした批判や議論は、そこに解決すべき問題が存在することの証である。「エイジズム」のような新しい言葉が生まれるのは、その言葉が当てはまる問題があちこちで起き、共通の認識が求められているからに他ならない。共通の言葉があれば、それまで「仕方がない」と諦められていた問題を可視化し、声を上げられなかった人々を救うことができる。

かたや日本はどうだろうか。日本企業が当たり前のように行う60歳での定年制や50代での役職定年、あるいは40代後半以上を対象とした希望退職は、雇用における年齢差別を法律で厳しく禁じている米国ではありえない慣行だ。

日本の性差別が世界より3周くらい遅れているとするなら、年齢差別はスタートラインにすら立っていない。

一方で、アカデミックの世界では、老化研究の最先端は実年齢ではなく主観年齢や生物学的年齢へとシフトしている。「老化は治療できる」という認識も広がり、WHO(世界保健機関)では老化を病として定義する動きさえある。

世界は、自分の年齢を「自分」で決められる時代へと突入しているのに、日本はいまだに実年齢による制限、差別、そして偏見にとらわれ続けているのだ。

文/河合薫 写真/shutterstock