本書には、松本清張作品のストーリーやトリック、犯人等が記されている箇所があります。ご了承の上、お読みください。

清張作品に見る女の「適齢期」

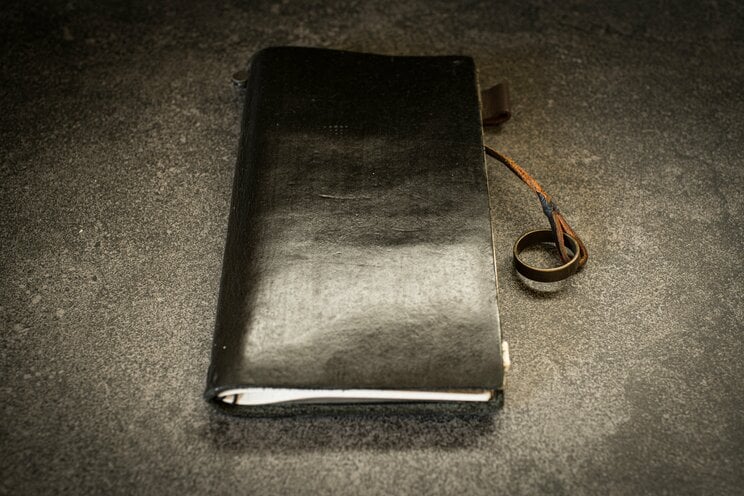

『黒革の手帖』は、松本清張作品における水商売ものの代表作であると同時に、オールドミスものの代表作でもある。

主人公の元子は、30半ば近くで独身の銀行員。当時としては十二分にオールドミスだった。当時の女性は、就職してもキャリアを積むことができたわけではなく、補助的業務ばかり。何十年勤めようと出世はできない状況に見切りをつけた彼女は、銀行から金を奪い、水商売の世界へ漕ぎ出していく。

ちなみに「オールドミス」とは、結婚するのに適当な年齢である「適齢期」を過ぎても独身でいる女性を意味する昭和語である。

昭和時代には、「オールドミス」のほかにも、「お局様」「嫁かず後家」といった、独身女性を揶揄する用語が多数存在していた。

その後、女性の高学歴化が進み、就業率が高まるとともに晩婚化も進行すると、適齢期という感覚は消滅していく。昨今は、結婚しようがしまいが本人の自由という感覚も強まり、独身でいることを揶揄する言葉の使用も憚られるようになってきた。

しかし清張のその手の作品群を、現代風に「おひとりさまもの」と呼ぶのでは、どうにもピリッとこない。ここは当時の言葉を借りて「オールドミスもの」と呼ぶことにしたい。

清張作品を読んでいると、当時の女性は適齢期に縛られて生きていたことがよくわかる。女性の適齢期は20代前半であり、20代後半になるともう、オールドミスだった。

たとえば、連作短編集『絢爛たる流離』の「夕日の城」には、25歳で独身の、澄子という女性が登場する。彼女のところに、地方の素封家の長男との見合い話が舞い込んでくると母親は、

「お前も来年は二十六歳だ。そろそろ縁談も後妻の話がくることになりそうだ。これが最後のいい機会だし、今まで辛抱して待っていた甲斐があった」

と喜ぶのだ。

澄子は見合い相手と結婚したものの、しばらくすると、夫がある重大な問題を抱えていたことを知る。そのせいで彼は結婚ができずにいたのだが、澄子が二25歳ということで、結婚を焦っているに違いないと、白羽の矢が立ったのだろう。

結局澄子は離婚し、彼女の人生はそこから転落していくことになる。