人質から天下人にまで上り詰めた徳川家康 。

その周囲には、祖父・松平清康 の時代から側 に仕え、家康に夢を託した家臣たちがいた。

まだ何者でもなかった幼い家康を、なぜ彼らはそこまで信じることができたのか。

代替わりする家臣団を通して見えてきたものとは――。

構成/大矢博子 撮影/香西ジュン

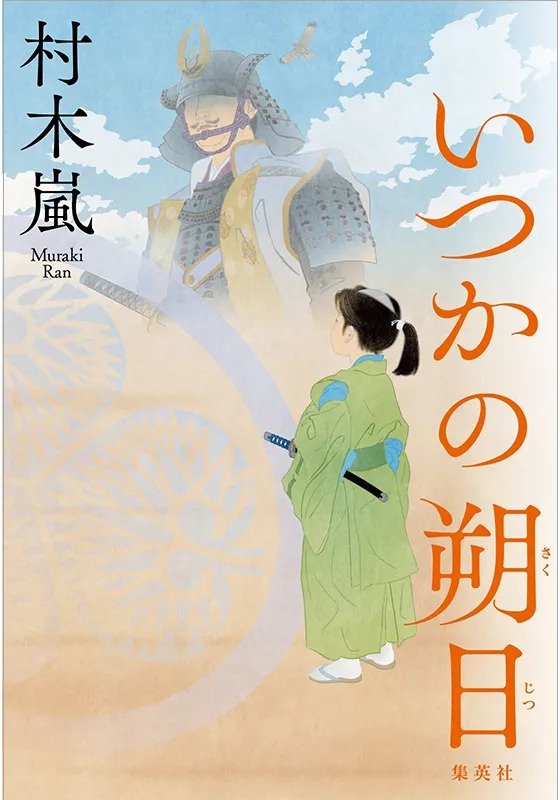

鳥居 親子が書きたかった

――『いつかの朔日』は、徳川家康の祖父である松平清康が暗殺された日から始まり、岡崎 の小領主だった父・広忠 を経て、関ケ原 の戦い前夜までの三代の物語が家臣たちの目を通した連作短編として描かれます。これだけの長いスパンを、一話ごとに異なる人物を通して書こうと思われたきっかけは何だったのでしょう?

村木 最初にふっと思いついたのは表題作の「いつかの朔日」なんです。

――「いつかの朔日」は弱小の松平家に見切りをつけて長年の家臣たちが離れていく様子を、松平の屋台骨を支え続けた鳥居忠吉 の目から描いた一編です。連作の第三話ですね。

村木 以前、「周りの人がだんだん離れていく」というのを実感した出来事があったんです。そのとき、鳥居忠吉と一緒だな、と思ったのが出発点ですね。鳥居忠吉にとって松平家はとても大事なものなのに、周囲の人がそこから離れていく。彼はどうやってそれに耐えたんだろうって。

たぶん、もうダメだという思いと、決してここでは終わらないぞ、済まさないぞという思いの両方があったんじゃないか。たとえ織田 や今川 に負けるにしても、前に向かって倒れてやるくらいの思いで頑張ってきたんじゃないか。だって結果として彼は、将来的に徳川家のなかですごいことを為 すわけですから、そこで頑張らなかったはずはない。そこに自分の事情を重ね合わせて感情移入してしまったんですね。

――寂しい体験をされたとき、まず思い出すのが鳥居忠吉というのもまたマニアックというか何というか。

村木 ですよね(笑)。私、もともとは鳥居忠吉の息子の元忠 のほうに興味があったんです。

――鳥居忠吉は松平清康から広忠、家康と三代にわたって仕えた家臣ですね。家康が織田や今川の人質になっていたときも、岡崎衆を束ねて「三河 武士」を作り上げたと同時に、家康が戻ってきたときのため蓄財をしていたことでも有名です。元忠はその三男で、家康が今川の人質だった時代から側にいた、歳の近い側近です。

村木 元忠は関ヶ原の戦いの前に伏見城 にすごく長い間籠城 して戦った人。すごいですよね。どうしてあんな小さな城で、そんなに長く耐えられたのか。いったい何が彼にそうさせたんだろう、この鳥居元忠という人間はどうやってできたんだろうって考えてたんです。

その話は最終話「雲のあわい」に書きましたが、元忠を知るために親の忠吉のことを調べてみたら、忠吉のエピソードに自分の状況がすごく似ていて、つい感情移入してしまって、まず「いつかの朔日」ができた……という流れです。

――ということは家康というより、鳥居親子がまず描きたかった?

村木 そうですね。「いつかの朔日」を書いているとき、家康の家臣団にまつわる小さな奇跡のような話を思い出したんですよ。たとえば第八話の「伊賀 越え」ですが、あのとき、候補が複数あったなかで、足の悪い元忠が側にいたら家康は険しい伊賀越えルートを選ばなかったかもしれない。あるいは元忠は足手纏 いにならないよう、その場で腹を切っていたかもしれない。でもたまたま元忠がそこにいなかったことで、両方とも生き延びることができた。

これって元忠のためにという強い思いというより、二者択一でどっちもどっちだなとなったとき、じゃあ元忠が歩きにくいから伊賀はやめておこうかってくらいの、小さなきっかけだと思うんですね。でもそれが最終的に家康も元忠も助けることになった。

こういう小さな巡り合わせみたいな、奇跡みたいな話が徳川家臣団のなかにはいろいろあるんです。やっぱり天下を取る人には要所要所にそういうことがあるのかもしれないですが、その種のようにちらばる奇跡のパターンを書いておきたい。で、鳥居親子を中心にそれを書いてみたら、結果的に家康の一生みたいな構成になったという。