いや一行くらい書けるだろ、と思われるかもしれないが、どうしても筆が進まない日というのはある。

先日、ある短編ミステリーの校正ゲラに目を通していると、探偵役が勢いよく立ち上がって部屋を出て行く場面にこんな指摘が入っていた。

❝部屋にやってきた後、座る描写がありません。よろしいでしょうか。❞

なるほど。人は座らなければ立ち上がることもできない。ならばこの前に探偵役が座る描写を加えておくか。しかし一刻も早く事件を解決しなければ命すら危うい緊迫した場面で、よっこいしょと尻を置いた、と書くのはどうも上手くない。では「勢いよく立ち上がって」のほうを削るか。だが謎解きの糸口を掴んだ探偵役が息せき切って部屋を飛び出すこの場面、やはりイヨッと景気よく立ち上がってもらわないと締まらない。ぼくは頭を掻き毟る。細かいことは気にせずバッテンで行くか。しかし神は細部に宿るともいう。ならばいっそ探偵役を足のないヘビ人間にしてしまうか――。

こんなふうに同じところをぐるぐる回っているうちにお菓子の空き袋ばかり積み上がっていき、気づけば窓から西日が差している。そしておそるおそる原稿料を執筆時間で割ってみて、自分の時給がカントリーマアム一つ分にもならないことに気づき慄然とするのである。

そもそも多くのミステリー読者が関心を持っているのは謎解きのロジックやトリックであって、探偵が立っているかどうかではない。ああ、また無駄な一日を過ごしてしまった、と気を落として布団を被るのが常だったのだが、『たまさか人形堂それから』に収録された「髪が伸びる」という短編を読んで考えを改めた。主人公が店主を務める人形店に髪が伸びるという市松人形が持ち込まれるのだけれど、職人の師村さんがその真実を知ったとき口にする一言に目を開かされた。物作りの価値は目立つところにのみあるのではない。むしろ人の目に留まらぬところにこそ宿るのだ、と優しく諭されたようだった。

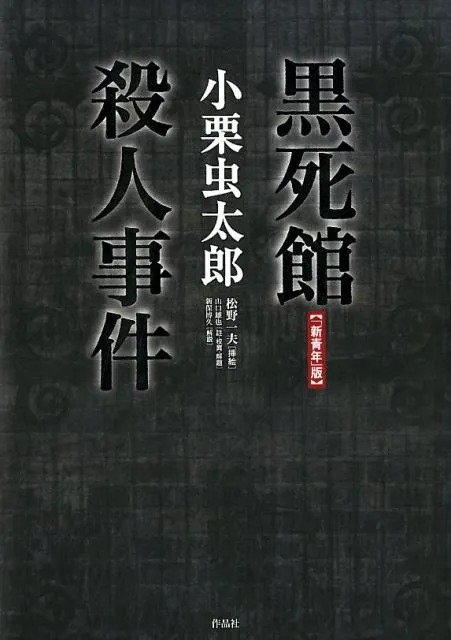

一方で、簡単には見えない小説の深部を掘り尽くそうとする者もいる。『【「新青年」版】 黒死館殺人事件』はその題の通り、小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』を初出誌である「新青年」を底本にまとめた一冊だが、目を引くのは山口雄也氏による膨大な数の註釈である。衒学趣味に彩られた本作を全身で受け止めようとするかのように、山口氏は奇怪な語彙の数々を調べ上げ、平易な言葉での解説を加えている。調査にあたっては言葉の変化に影響されぬよう、できるだけ当時の文献を参考にしたというから頭が上がらなくなる。どのページにも氏の情熱が迸っており、読み進めるうちに自分まで熱に浮かされたようになる。そして、一行に一日かけるのも悪くない。どころか、一カ月、一年かけたっていい。それが小説の贅沢というものだろう、と囁いてくれるような気がするのである。