「マンガの編集なんて恥ずかしい」と言われた1960年代

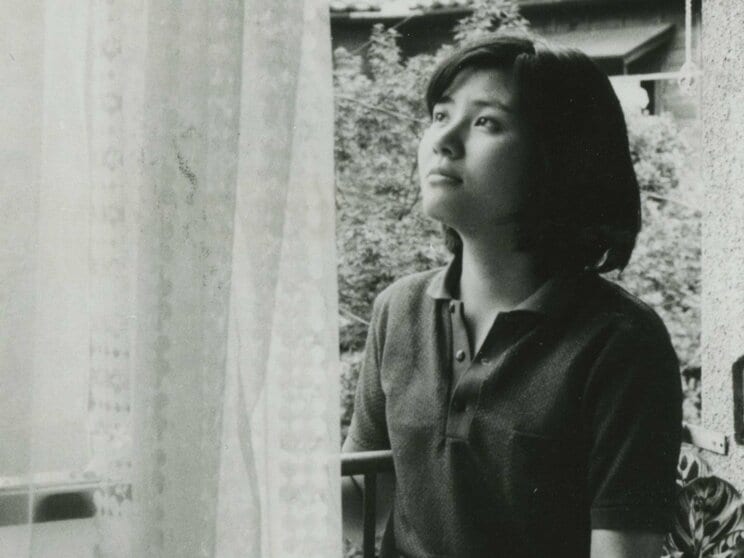

私が10代の新人マンガ家だった頃、少女雑誌に女性編集者はほとんどいませんでした。

デビュー当時は編集を請け負うプロダクションや下請けなどなくて、全部出版社の社員が編集部で制作していたのです。だから週刊誌となると編集者が30人くらいいました。今みたいにいろいろ便利な機器がある時代ではないので、それくらいいないと回らなかったんですね。原稿のやり取りも足でとらないといけない時代ですから。

それでも少女雑誌に女性編集者がせいぜい2人。少年誌には1人もいませんでした。新作のプロットやネームなどを見せて意見をもらう相手は、当時の私にとって、おじさんのような年上の男性ばかり。

「ここはもうちょっと派手にして」「このサブキャラはもっと意地悪なほうがいいよ」など、何を言われても「はい! 頑張ります」と返すしかありません。けれどすべての要求に応えようとすると、物語のどこかに矛盾が起きるのです。それで大ヒット作になればまだいいのですが、そうでもないと、どうすればいいのか、一人でもんもんと悩みました。

この頃、少女マンガ誌には週刊や月刊と、年に2回の増刊号がありました。講談社なら「週刊少女フレンド」のほかに、月刊の「なかよし」「別冊少女フレンド」などです。

マンガ誌が増えていましたが、単行本になることはまれだったから、印税収入は期待できません。マンガ雑誌を持つ出版社が単行本も出す仕組みが、まだできていなかったのです。

ちなみに講談社が、マンガ単行本のレーベル「講談社コミックス」を立ち上げるのは、67年。それまでは、雑誌に載ったマンガの一部に、別の出版社から声がかかって単行本になるのが通例でした。

雑誌になかなかマンガを載せてもらえなくなり、私の生活は苦しくなりました。先輩マンガ家が学年誌のカット(イラスト)の仕事を紹介してくれて「小学一年生」などの小学館の学年誌で仕事をもらいました。ありがたかったけれど、カットというのは、描くものの指定など「お題」のある仕事です。しかし当時は、インターネットで簡単に写真画像を検索できる時代ではありません。

覚えているのは「機織り機」を描いたときのこと。書店で百科事典の挿絵を見て、機織り機の姿形を目に焼き付け、脱兎のごとく帰宅して描いたのです。「いつか百科事典を買いたい、頑張ろう!」と痛切に思いました。後年、平凡社の百科事典を手に入れたときは、嬉しくて、全巻を抱きしめたかったです。

カットの仕事は、ひとつの物をさまざまな視点から観察する、いい勉強になりました。機織り機であれば、糸がどこを通って、手がどのように添えられるのかも理解しなければ、絵にならないのです。