期待の若手・内山壮真の育成プランの2択

2023年からは内山壮真に、新たなチャレンジに取り組んでもらっている。

内山は身長171センチと、プロ野球選手としては小柄だが、日本シリーズ第2戦で代打ホームランを放ったように、勝負強さ、パワー、配球の読みに大いに将来性を感じさせるので、数年後に正捕手になれるよう、育成したいと思っている。

ただし、捕手のポジションはひとつしかない。スワローズの正捕手は侍ジャパンにも選ばれた中村で揺るぎはない。2021年以降、30歳を超えてからの中村の成長度合いには、僕もびっくりしているほどだ。球団としては中長期的な視点を持ってマネージメントしなければならないから、内山が正捕手になるための準備も進めていく。

青写真としては、内山を打てる捕手として育てる。クリーンナップを打ってほしいし、下位からチャンスが回ってきた時の1、2番だってあり得るかもしれない。今後、どういう段階を踏んでいけば、そうしたイメージ通りに成長してくれるだろうか? ということを編成、コーチたちと一緒に考えている。

そこで必要になってくるのは「逆算」だ。

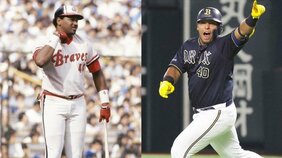

たとえば、2028年に内山にはどんな選手になっていてほしいか。正捕手としてマスクをかぶり、古田さんのように3割をコンスタントに打つ打者になってほしいし(古田さんの記録を改めて調べると、2年目に打率3割4分で首位打者、通算で9度の3割をマークしている。すごいとしか言いようがない)、欲をいえばホームランも20本を超えてほしい。

では、5年後にその域に達するためには、3年後にはどんな形になっていればよいか、来年は、そして今年はどうする? というように成長パターンを逆算して考えていく。

内山のプランを考えるにあたって難しいのは、捕手という仕事の特殊性だ。捕手はたったひとつしかポジションがない。しかも、試合に出ていないと上達しづらいのだ。そこで、いくつかの育成プランを考えた。

・一軍の控え捕手としてベンチに置く。少なくとも週に1度は先発マスクをかぶる機会をつくる

・二軍に置き、毎試合先発出場させ、捕手としての経験を積ませる

どちらも正解になり得るし、どちらがいいかは球団の事情による。実際、2021年は二軍で経験を積んでもらったが、2022年には内山のバットが一軍にとって必要なものになっていた。スワローズの弱点として右の代打が不足しており、内山は必要な戦力になっていたのだ。

一軍には必要。しかし、キャッチャーでは出場機会を増やせない。「5年計画」を実現させようとすると、このパターンでは成長を促せないと考えた。

そこで出てきたのが捕手と外野手の「二刀流」だった。