緊急事態宣言とまんぼう、宣言のたびに人流は減った

コロナの感染経路は飛沫感染が主ですから、人流を抑制すれば、飛沫が飛ぶ機会も減り、その分感染も抑えられると考えられます。

そのような観点から、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置(まんぼう)が数次にわたって発令されました。

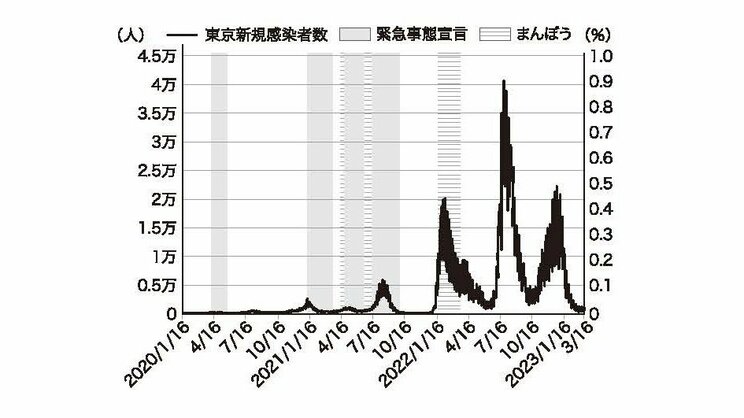

都道府県によって回数や時期が異なりますので、全国をまとめて分析することができません。そこで、最も感染者数が多い東京都に絞って見ていきたいと思います。東京都における緊急事態宣言とまんぼうの発令状況は次のとおりです。緊急事態宣言が合計4回、まんぼうが合計3回です。

第1回緊急事態宣言 2020年4月7日~2020年5月25日

第2回緊急事態宣言 2021年1月8日~2021年3月21日

第1回まん延防止等重点措置 2021年4月12日~2021年4月24日

第3回緊急事態宣言 2021年4月25日~2021年6月20日

第2回まん延防止等重点措置 2021年6月21日~2021年7月11日

第4回緊急事態宣言 2021年7月12日~2021年9月30日

第3回まん延防止等重点措置 2022年1月21日~2022年3月21日

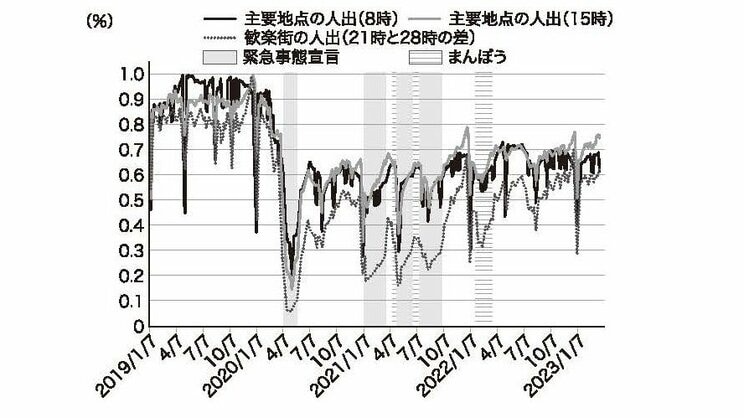

これと、内閣官房のサイトにある人流データを重ねてみましょう(図27)。このデータは、主要地点の8時と15時の人出及び歓楽街の人出(21時と28時の差)を示したものです。背景グレーが緊急事態宣言期間、横線がまんぼうです。

緊急事態宣言が出ると確かに人流が減っていることが分かります。事前にアナウンスされるからか、宣言期間の少し前から減少が始まります。第1回の緊急事態宣言の際に一番人流が減っており、その後、宣言のたびに人流が減りますが、第1回ほどではありません。

では行動制限に効果があったのか検証しよう

まんぼうは緊急事態宣言と比べると、人流の減りが弱いです。

なお、第3回緊急事態宣言と第4回緊急事態宣言の間に、第2回まんぼうが挟まっていますが、ここだけむしろ人流が増えています。

ただ、第1回まんぼうの時は減っていますし、第3回まんぼうの際も減っています。緊急事態宣言と比べると相対的に見て増えてしまうということでしょう。

第3回まんぼう後、特に行動制限はされていませんが、主要地点の8時と15時の人出及び歓楽街の人出(21時と28時の差)のいずれも、2019年の水準には戻っていないことが分かります。

では、緊急事態宣言とまんぼうによって人流が実際に減ることが判明したところで、今度は東京都の新規感染者数と重ねると何が見えるでしょうか(図28)。

行動制限の効果を見極めるには、「行動制限をした状態」と「行動制限をしなかった状態」と比較する必要があります。さらに、行動制限の有無以外の条件を全て同じにする必要があります。これを現実世界で厳密に実現しようとすると不可能ですが、2022年はこれに近い状況がありました。

22年において行動制限があったのは第3回まんぼうのみであり、それ以降、行動制限はありません。そして、22年において流行したのはオミクロン株です。厳密にいうと、オミクロン株といっても変異を重ねているため全く同じとは言えないのですが、同じ種類の株ではあります。