今春に凍結された政府〈見直し〉案の値上げ幅はあまりに無茶

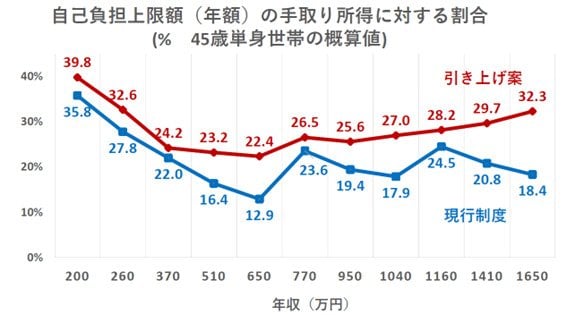

さらにもうひとつ、データを示しておこう。今年春に一時凍結された政府〈見直し〉案の自己負担上限額と現行制度上限額を比較し、それぞれ手取り所得に占める割合を様々な年収区分で見てみると、いずれも非常に大きな割合を占めることが、立教大安藤道人教授の計算によって明らかになっている。

ちなみにこの安藤教授の計算はあくまでも手取り全体に占める高額療養費支出の割合で、住居費用や光熱費、食費などを差し引いたものではない。これらの費用を引いて計算しなおせば、どの所得区分でも上で紹介したWHOの破滅的医療支出に到達するであろうことは容易に想像できる。

安藤教授によるこのデータからは、今年春に凍結された政府〈見直し〉案の値上げ幅がいかに無茶なものだったかということも、容易に読み取れる。

このように、苦しい支払い状況を実証的に示す研究者たちの様々なデータや治療当事者たちの生の声を見ると、近年は「空気のよう」に高額療養費制度を利用している、と批判する山口氏の指摘は、定量的な数値などに基づいたものではなく、あくまでも裏付けのない個人的印象にすぎないことがわかる。

「自分がどれだけの医療費を使っているのか、自覚しにくく」なっている、という主張についても、明確に否定をしておこう。

筆者が長年利用している国民健康保険では、医療機関にかかった際の治療総額や窓口支払い額の詳細を記した明細書が、保険者である自治体から郵送で定期的に届くようになっている。企業の健保組合等の場合だと、自分の治療明細をWebサイト上で確認できる仕組みもあるようだ。

このように治療費を確認する様々な手段がある以上、自分が使った治療費の詳細は「自覚をしにくく」なっているどころか、むしろ近年は明確かつ平易に理解できるように改善が進んでいる、といったほうが妥当だ。

以上のような事実を上記朝日新聞記事と比較してみると、山口氏の主張は「私の時代はとても辛かった。だから、今の人たちも私と同じ辛い思いをしなければ一人前の患者と認めません」という単なる苦労の無理強いや、利便性が向上した現代の制度利用者に対する嫉妬と進歩した制度への逆恨みにすぎないようにも思えてくる。