制度を16年間利用している筆者の印象

まずは、「制度を空気のように使っている」という主張について。

記事内で山口氏は、「制度が始まったころは、いったん3割などの自己負担額を窓口で支払い、その後に上限を超えた額が戻ってくるしくみでした。このため、制度を利用している実感がありました」と、かつて自身が大病をした際の高額療養費制度利用体験を述べている。

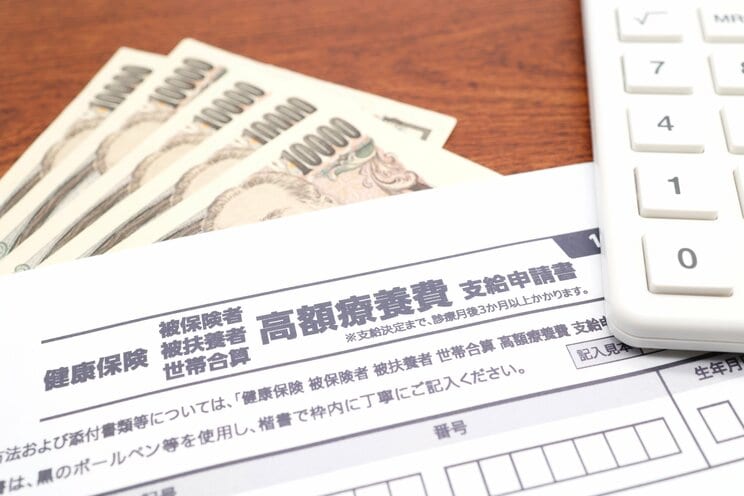

これは、たとえばがんや難病の治療で1ヶ月に300万円がかかった場合、通常の医療費窓口負担として3割の金額(この例の場合だと90万円)をいったん会計で払い、後日に高額療養費制度が定める自己負担額との差額に相当する80数万円などが自分の銀行口座等に払い戻される仕組みを説明している。余談になるが、この仕組みを「現金給付」という。

続けて山口氏は、「現在は上限額までしか窓口で請求されません。自分がどれだけの医療費を使っているのか、自覚しにくくなりました」と現行制度がもたらす悪影響を指摘している。この部分はさらに説明が必要だろう。

山口氏が指摘しているとおり、かつての高額療養費制度は上記の現金給付方式で運用されていた。だが、最終的には差額が払い戻されるとはいえ、計算上の3割相当分の支払いは、たとえ一時的でも患者に大きな負担を強いることになる。

そのため、患者は最初から自分の自己負担上限額(約8万円や4万4400円など)のみを病院会計で支払えばよく、高額療養費制度で賄われる差額は、病院と健康保険を運用する保険者の間で処理されるという「現物給付」の方法がある時期から用いられるようになった。

「限度額適用認定証」というものを健康保険に発行してもらい、診察時に保険証と一緒に病院窓口に提出すればこの現物給付が適用される。近年普及しつつあるマイナ保険証を使用する場合だと、ほぼ自動的にこの現物給付方式が適用されるため、限度額適用認定証の取得すら不要になる。

病気と戦うだけでもすでに大変な患者にとっては、金銭的に大きな負担をかなりの程度軽減してくれるわけで、この措置は経済的にも精神的にも非常に助かる対応だ。この負担軽減の仕組みが「空気のよう」に制度を利用することに繋がっている、と山口氏は主張する。

高額療養費制度は非常に複雑で、自己負担額は所得区分や年齢、利用頻度などによって異なるが、一般的には上述のとおり、8万円程度や頻回利用で4万4400円程度になる場合が多い。

筆者の場合は2009年以来、治療を行う月に4万4400円を16年間ずっと払い続けており、個人的な印象ではこの金額はけっして「空気のよう」なものではない。

ただし、家計によって負担感は異なるため、これらの金額が「空気のよう」な軽いものに感じられるかどうかは、個人や家庭の事情などによって様々だろう。そこで、制度を利用している患者一般が抱いている負担感の参考になるであろう指標を、少し紹介しておこう。