「音楽以外の余計なことを一切語らない」

国民的音楽番組『ザ・ベストテン』(TBS系)が89年、『夜のヒットスタジオ』(フジテレビ系)が90年に終了。90年代初頭、今をときめくアーティストが登場し、歌唱・演奏する場は『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)のみという時代が続いた。同時期、90年に終了した『三宅裕司のいかすバンド天国』(TBS)が多くのメジャーデビューバンドを輩出し、80年前後のニューウェーブ、パンクブームにも似た、勢いのある若者の音楽が世を席巻。

そんな中でビーイング勢はテレビ番組やCMのタイアップで静かに我々の生活に近づいてきた。ドラマのオープニングの約1分半の間、CMの15秒間で心をつかんだ上で、アーティストをほとんど露出させない。自分たちがリスナーに近づいていくのではなく、リスナーに興味を持たせて近づいてきてもらう。キャラクターやビジュアルではなく、とにかく「音楽」だけで我々にアプローチしてきた。

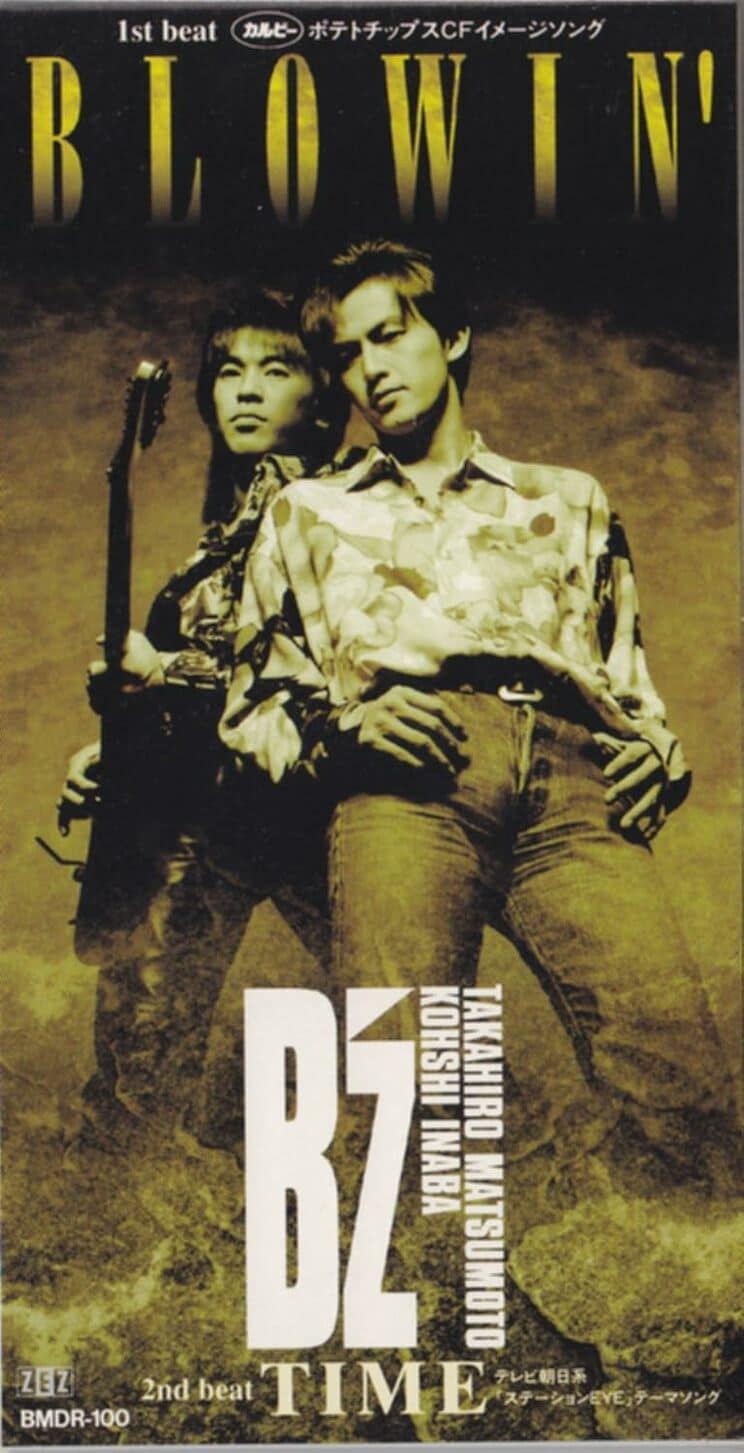

私にとって名前と顔、曲が一致した最初のビーイング系アーティストは90年に『おどるポンポコリン』を大ヒットさせたB.B.クィーンズで、企画ユニットではないアーティストとなるとB'zだ。

小学6年生の時『BLOWIN'』のサビを華麗に歌いこなす友人がいて、「何それ、カッコイイじゃん」と思ったことを覚えている。その少し後、WANDSを教えてくれたのもその友人だった。T-BOLANや大黒摩季、ZARDの曲も出るたびに「いいよね」と言って、いっしょに歌っていたが、お互いに「真ん中」に置いているアーティスト、バンドは別にいた。

常に「いいね」と思える曲を発売する安定感があり、アーティスト本人のキャラクターが見えてこないので嫌いになる要素もない。その分「今回の曲、全然ダメじゃない?」という落胆や「やっと俺たちの好きな〇〇が戻ってきたよ!」という興奮が生まれにくい。それゆえ「一番好きだ!」というテンションにはなれない。そんなまなざしでビーイング系アーティストを見ていたように思う。

ビーイング勢からは「何万枚売る、何位を目指す」という派手な宣言も出なかったため、誰もが知るヒット曲が最高2位、3位であっても大きな衝撃はない。また、ブームが終わり、失速したタイミングが明確な小室と違い、ビーイングブームはそのタイミングがわからない。

大ブームは確実にあったし、その後確実に沈静化したが、決して「失速感」はない。これもまた「音楽以外の余計なことを一切語らない」ことによる効能だろう。ビーイングブームとは、日本音楽業界最大級の「静かなブーム」だったのだ。

*1・2 「オリコン・ウィークリー」1993年5月24日号、オリコン

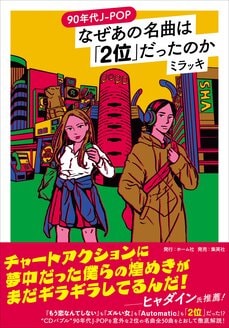

文/ミラッキ