ビーイングと真逆の戦略をとった小室哲哉

それに比べ小室および小室ファミリーは、とにかく表に出た。プロデューサーの小室自身が前に出て語り、アーティストも歌番組に積極的に出演。キャラクターも含めて受け入れられた。さらに小室は、プロデュースしたアーティストとともにプロモーションはもちろんCMにも出演した。

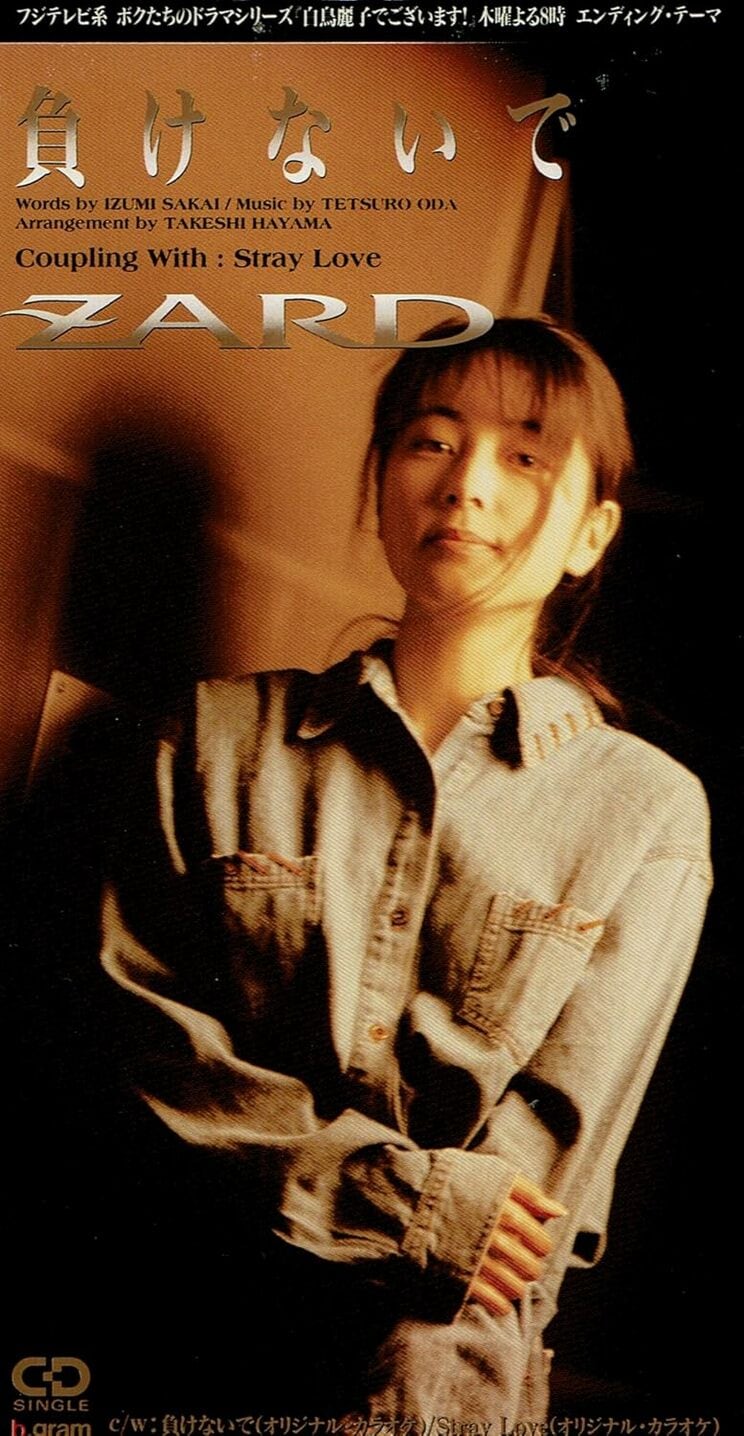

他にも異なる点として、制作面の違いがあげられる。ビーイングは坂井泉水(ZARD)が自ら歌詞を書き、織田哲郎、栗林誠一郎などのメロディメーカーが作曲、明石昌夫、葉山たけしが編曲を手掛けるなど様々なクリエイターが音楽制作に関わったが、小室はほとんどの楽曲の作詞・作曲・編曲をひとりでこなしている。

ビーイングが「音楽制作会社」の匂いのする作り方なのに対し、小室は自らのプロデュースを前面に押し出した。ビーイングブームの真裏を行くやり方で成功を手繰り寄せたと言える。

閑話休題。ビーイングの正体について書こうとしていたにもかかわらず、小室の話になってしまった。小室ファミリーが音楽および音楽以外の話題を振りまいたのに対し、ビーイング勢は真逆。制作にクリエイターが複数人関わっているからか「小室の手クセが……」「また同じような曲が……」というような指摘をされることも少なかった。「洋楽のあの曲にソックリ」といった批判的な声もないわけではなかったが、勝てば官軍、そして沈黙は金。自らの主張をしないことで「勝ち」を拾い続けた印象だ。

象徴的な記事がある。ビーイングブーム絶頂期の93年、「ただいまB-SOUND中毒者大急増中!*1」というタイトルの特集が音楽情報誌に掲載されていた。「B-SOUND」には「ボーダーレス・サウンド」というルビがふられている。

ページを開けば取り上げられているアーティストはB'z、T-BOLAN、WANDS、大黒摩季、ZARD、DEEN、さらにB.B.クィーンズ。クリエイターとして前述の織田哲郎、明石昌夫や葉山たけしの名も出てくる。なんてことはない、完全に「ビーイング特集」なのだ。

にもかかわらず徹底して「ビーイング」の名は使われていない。あくまでも「ロックとポップスの融合体」として、ジャンルのボーダーを超えた音楽とその制作者たちとして紹介されている。なぜ「ボーダーレス・サウンド」とぼかされているのかは不明だが、「大流行していながらもミステリアス」というビーイングならではの雰囲気は醸し出されている。

この特集では、ボーダーレス・サウンドの特徴として「オーケストラヒット的音色を効果的に使うのも特徴的」「クリアートーンでの16ビート・カッティングとディストーションでのソロとオブリガートというギターの組み合わせも、かなり高い比率で登場」「太くワイルドな声質で熱唱型ボーカリスト」「日本語を日本語らしく歌う」「カッチョイイ音にハッキリとした歌メロ」があげられている*2。

それぞれ的確にとらえているが、その特徴がチャート上位を独占している理由は伝えきれていない。80年代の音楽と異なる革新性や、世界に通用するような先進性が示されてはいないのだ。