90年代の音楽シーンで無双状態だった

90年代前半、ランキングを席巻したものの、その全貌をハッキリ知る人は少なかった一大勢力「ビーイング」。TUBE、B'z、T-BOLAN、WANDS、ZARD、大黒摩季、DEEN、FIELD OF VIEWなどのアーティストが「ビーイング系」と呼ばれ、チャート上位を賑わせた。創業者は長戸大幸。前述のアーティストのみならず、80年代前半にはBOØWY、LOUDNESSなど伝説のバンドのプロデュースを手掛けている。

設立当初は音楽制作会社、アーティストマネジメントの事務所だったため、各アーティストが所属するレコード会社・レーベルは異なっていた。たとえば85年デビューのTUBEはCBSソニー、88年デビューのB'zはBMGビクターからのデビューといった具合だ。

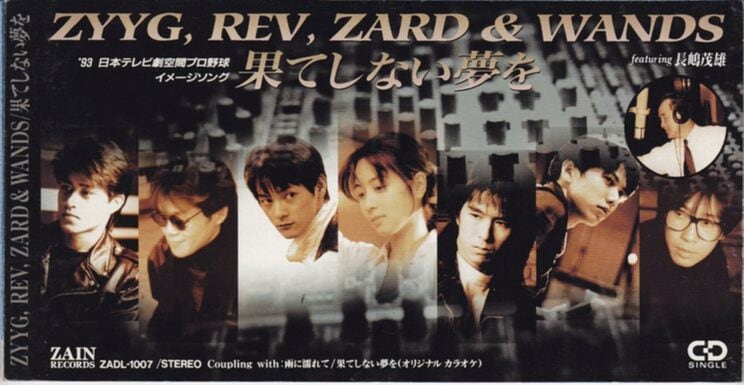

90年代に入ってから、各レコード会社の中に構えていたビーイング専門レーベルを法人化。ビーイング系列初のレコード会社ビージン(のちのZAIN RECORDS)、さらにBMGルームス(のちのRooms RECORDS)、B-Gram RECORDSがされた。95年にはビーインググループが発売する音楽ソフトの販売を担当するJ-DISC Beingが設立され、楽曲制作から流通までをすべて自社グループで担うようになった。

簡単にまとめると、ビーイングは「長戸大幸が創業した音楽制作会社・マネジメントの事務所。のちに系列レコード会社も設立し、最終的には流通まで手掛けるようになったグループ」ということになる。

そして、90年代前半から半ばにかけて「ビーイングブーム」が音楽シーンに大きな影響を与えたことはネットを検索すればすぐに手に入る情報だ。しかし、ビーイングで制作された音楽にはどのような傾向があり、なぜ90年代に大ヒットを連発できたのかについてはあまり語られていない。その理由はなんなのか。

ビーイングブームの絶頂期は93年。3月から7月まで18週間連続でビーイング系のアーティストがシングルチャート1位を占め、6月28日付のチャートでは1位から6位を独占するなど無双状態だった。

ここで比較したいのは、長戸と並び90年代を代表するプロデューサーのひとり、小室哲哉だ。小室もまた96年4月に「プロデュースしたアーティストが1位から5位を独占」という快挙を達成している。

ビーイングと小室プロデュースの共通点は「カラオケブームの時代」のヒット、テレビ番組やCMの「タイアップ」がついて「聴く気がない人の耳にも入ってくる」「聴かされる」状況から流行したこと、「CMが流れる15秒の間に心をつかむ」手法などがあげられる。異なる点はプロデューサーとアーティストが表に「出るか・出ないか」というところにある。

長戸はとにかく表に出ず、自らがプロデュースした音楽について語ることもなかった。同じようにビーイング系アーティストはテレビの露出は最小限で、謎めいた雰囲気を保ち続けていた。