エンタメ

会員限定記事

雑誌『宝島』が仕掛けたインディーズ革命…元編集長が語る「キャプテンレコード」誕生秘話「ひな形はヴァージン・レコードなんです」

この記事は会員限定記事(無料) です

続きを読むには会員登録(集英社ID)が必要です。ご登録(無料) いただくと、会員限定サービスをご利用いただけます。

この記事のまとめ

- #1赤髪モヒカンから普通の高校生まで…2000人超が熱狂した「新宿アルタ前ソノシートばらまき事件」ラフィンノーズがインディーズシーンを変えた爆発的現象

- #2雑誌『宝島』が仕掛けたインディーズ革命…元編集長が語る「キャプテンレコード」誕生秘話「ひな形はヴァージン・レコードなんです」

- #3“バンドやろうぜ”ムードを盛り上げた「イカ天」の功績と罪…テレビサイズに矮小化され、カリスマ性を削がれたバンドたち

次のページ

画像ギャラリー

関連記事

-

-

-

-

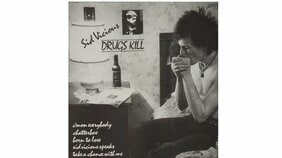

平日は会社員、休日はバンドマン。自己流スタイルを貫き続けた、the原爆オナニーズTAYLOWと「パンクの本質」the原爆オナニーズのTAYLOW#1

-

-

会員限定記事(無料)

-

-

男の子なら雑に扱っていいのか…男子運動部に今なお残る「しごき」と「体罰」問題に潜む日本独特の慣習名著でひらく男性学 #1

-

「どうしてこんなに野暮ったいんですか?」地味で質素に感じられた備前焼や瀬戸焼の器が輝いてみえたときなぜ日本の手しごとが世界を変えるのか #1

-

-

-

モデル森星が考える経年美化とは? 行き詰まる資本主義をアップデートするヒントが、日本の工芸や手しごとに宿る森星×塚原龍雲 対談 #1