生きづらさをもたらす競争原理=「『東京』というシステム」

――地方から東京を目指す人の流れは変わるのでしょうか。

確かに地方移住は大きなトレンドになっていますが、東京一極集中を覆すほどの力にはなっていません。つまり東京への人の流れは止まっていないというのが現実です。

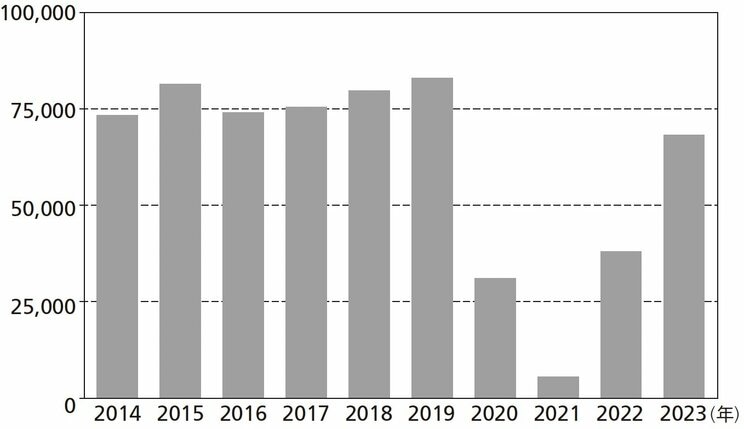

2010年代、東京への転入超過数は若干の増加傾向にありましたが、それに急ブレーキがかかったのがコロナです。2021年には東京都区部で2014年以降初めて転出超過となったという統計が当時大きな話題になりました。

しかし翌年には再び東京は転入超過に転じ、コロナが5類に分類された2023年にはコロナ以前の水準に戻りつつあります。地方移住は大きなトレンドになっているとは言っても、東京一極集中という国家レベルの人口動態はそう簡単に変わるものではありません。

なぜ人は東京を目指すのか。これを議論するのは論点がずれてしまいますので差し控えますが、やはり地方に住む若年層にとって東京は魅力あふれる場所であることには変わりはないのだろうと思います。

では東京に住んでいる人々は幸福な日々を送っているのかというと、大いに疑問があります。例えば「タワマン文学」の代表作ともいえる作家・麻布競馬場さんの『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』(集英社)は、東京にしがみつきながら競争社会の中で心身をすり減らしていく若者たちの姿を描いて人々の共感を呼びました。

また、最近「生きづらさ」という言葉をあちこちで見聞きします。皆、社会から「選ばれる」ためにリスキリングなど必死にならなければならない。こんな「生きづらさ」をもたらす能力主義社会について、組織開発専門家・勅使川原真衣さんは著書『働くということ』(集英社新書)において鋭く疑問視しています。

一方で、世代の多くが非正規社員にならざるを得なかった就職氷河期世代が、このまま高齢化すると生活保護受給者となり財政を圧迫することから、いち早く手を打たなければならないということがようやく政策課題に上がっています。

なぜ20年近くもこの問題が放置されてきたのか。それは「自分のことは自分でなんとかしなさい」という自己責任論が長らくまかり通ってきたからです。

私はこのような能力主義と自己責任論に支えられた、人々に「生きづらさ」をもたらす競争原理を「『東京』というシステム」と名付けました。

「『東京』というシステム」は日本経済の中心地である東京で作り出され、日本全国の地方都市へと広がっています。詳しくは本書を読んでいただくとして、私は、このシステムを支える能力主義も自己責任論も正しさは皆無だと考えており、むしろそこから「おりる」という選択肢を支持します。

その一つの方法が仕事を人生の中心に据えるのではなく、自分の「好き」を中心にする生き方であり、聖地移住だと思います。