「試合を1人で背負う力」こそ松井の真骨頂

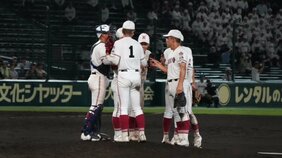

最終的には春夏準優勝の光星学院に敗れたが、当時は球数制限がなく、桐光学園は松井1人がマウンドに立ち続け、疲労もピークの中で15奪三振という熱投。結局、この大会では36イニングを投げて歴代3位の68奪三振を記録、奪三振率は脅威の17.00だった。

さらなる飛躍が期待された翌2013年の夏だったが、桐光学園は神奈川大会の決勝で伊藤将司(現阪神)や淺間大基(現日本ハム)を擁する名門・横浜高校に破れて甲子園出場を逃している。

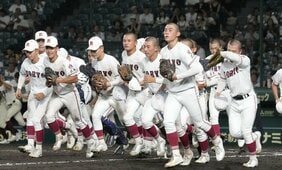

試合後、松井は人目をはばからず号泣した。筆者はこの光景にプロでの成功につながる“もうひとつの成長”を確信した。その姿に記録や評価とは別次元の「責任」と「誇り」を感じたからだ。

プロ野球で活躍する投手に共通するのは技術や才能だけでなく、高校時代の「圧倒的な成績」と「試合を1人で背負う力」を持っていること。松井の涙はそれを象徴しているように見えた。

2012年大会の奪三振記録からも試合を支配する能力が抜きんでていたことは自明。また、それ以上に甲子園という過酷な環境での連戦を1人で投げ抜くスタミナと精神力は特筆すべき実績だ。

これはプロのローテーション投手に必要な資質に直結する。甲子園で圧倒的なスタッツを残し、エースとして試合を託され続けた経験は、プロのスカウトにとって「完成された素材」として映ったはずだ。

逆を言えば、全国の舞台で自分1人の力で勝ち切れるだけの実力と体力がなければ、プロのマウンドに立ち続けるのは難しい。プロ野球で生き残るには、甲子園で“圧倒する”だけの力と、“耐え切る”だけの精神力が必要で、松井はそれを体現していたということだ。

松井は現在、MLBの舞台でその剛腕を振るっている。世界最高のリーグで輝きが放てるのも、高校時代に甲子園のマウンドを1人で担った経験があってこそだろう。

文/ゴジキ