教養・カルチャー

会員限定記事

学校の怪談の大スター「テケテケ」は沖縄が発祥? 36人の少女が海に消えた「中河原海岸水難事故」でも囁かれた“戦争”幽霊の存在

この記事は会員限定記事(無料) です

続きを読むには会員登録(集英社ID)が必要です。ご登録(無料) いただくと、会員限定サービスをご利用いただけます。

この記事のまとめ

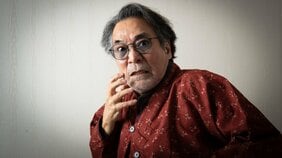

- #1唱えなければ呪われる!? てけてけの名前は…『地獄先生ぬ~べ~』あの最恐トラウマ回はこうして生まれた!【鼎談・吉田悠軌×真倉翔×岡野剛】

- #490年代Jホラー隆盛を後押しした「恐怖体験談の投稿」という文化【対談・吉田悠軌×廣田龍平】

- #5学校の怪談の大スター「テケテケ」は沖縄が発祥? 36人の少女が海に消えた「中河原海岸水難事故」でも囁かれた“戦争”幽霊の存在

- #6「お父さんに殺されろ」戦争が生んだ傷痍軍人の幽霊“カシマさん”はなぜ消えたのか…それでも子どもたちが無意識に学校で戦争怪談を語り続ける可能性

- #7学内に秘密の軍事研究施設? 葉加瀬太郎も探したことのある藝大、筑波大、学芸大学に伝わる“秘密の地下通路”の謎とは

次のページ

画像ギャラリー

関連記事

会員限定記事(無料)

-

-

-

「二度と戻りたくない地獄の6年間でした」若き日の大の里の運命を変えた、まさかの敗戦とは…伝説の相撲部屋「かにや旅館」での日々〈大の里 祝・優勝〉大の里を育てた〈かにや旅館〉物語 #2

-

〈大の里を育てた「かにや旅館」物語〉名物監督が圧勝した小学生ではなく、早々と負けて泣いていた少年に“才能を見出した”ワケ大の里を育てた〈かにや旅館〉物語 #1

-

-