「花子さん」登場前夜

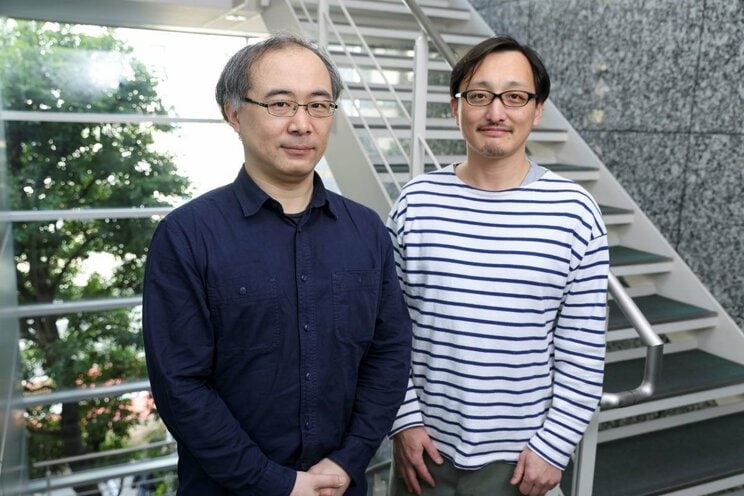

吉田悠軌(以下、吉田) 雑誌投稿というものが、「学校の怪談」ブーム形成の非常に大きな要素としてあったかと思います。雑誌に学校の怪談がどのように投稿され、どのように採用され、それがどう後の怪談にフィードバックされていったのか。そういったところに私も興味があり、小学館の学年誌『小学一年生』から『小学六年生』までの投稿欄はすべて目を通しています。廣田さんも、そのあたりをかなり調べていますよね。

廣田龍平(以下、廣田) そうですね。少し前、都市伝説の本(『謎解き「都市伝説」』)のいくつかの項目を書く仕事がありまして。その時に僕が担当したのが「トイレの花子さん」「テケテケ」といった学校の怪談のキャラクターなどでした。もう既に有名だし、朝里樹さんの『日本現代怪異事典』にもかなり細かく載っているし、すぐに書けるかなと思ったんです。

ただ何かのきっかけで、昔の『ハロウィン』などのホラー雑誌には、学校の怪談の投稿や再現漫画が載っているはずと直感しまして。調べてみたところ、ざくざく出てきたんですよね。いわゆる「学校の怪談」ブームのさきがけとなった、常光徹さんの『学校の怪談』が1990年からですが、その前の85年末にホラー雑誌のさきがけとなった『ハロウィン』が創刊しています。この雑誌では、既に学校の怪談─当時の言い方では「学校の七不思議」ですが─の特集がなされていた。

となると、90年以降の「学校の怪談」ブームの下地を作ったのは、ホラー雑誌や学年誌における投稿文化だったんじゃないか。そう考えて、国会図書館に所蔵されている限りのホラー雑誌を確認し、そこにないものはネットオークションで落札したり、あるいは明治大学のマンガ図書館に行って調べてみたりしました。すると本当に、色々な学校の怪談について、どんどん初出が遡っていける。これは面白いなと思って、さらに範囲を広げて探していきました。例えば占い雑誌ですね。