この物件になぜ特区民泊の認可が出たのか

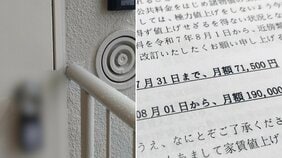

不動産仲介各社は現在、このマンションの物件紹介を止めているが、過去の入居広告によればマンションには3タイプの部屋があり、広さはそれぞれ平方メートルで「21.41」「21.76」「23.47」となっている。

「各フロアとも、玄関がある通り沿いに2部屋が並び、共用スペースの廊下とエレベーターを挟んで反対側にもう1部屋が置かれる同じ構造だと思います」とマンション関係者は証言。

つまり、21戸すべてが特区民泊の求める広さに達していないとみられるのだ。

このような物件になぜ特区民泊の認可が出たのか。不動産登記簿によれば、建物は2階から8階まで床面積がすべて71.18平方メートルとなっている。共用部分を度外視しても3部屋を置けば1部屋の面積が25平方メートルを確保できないことは計算上も明らかだ。

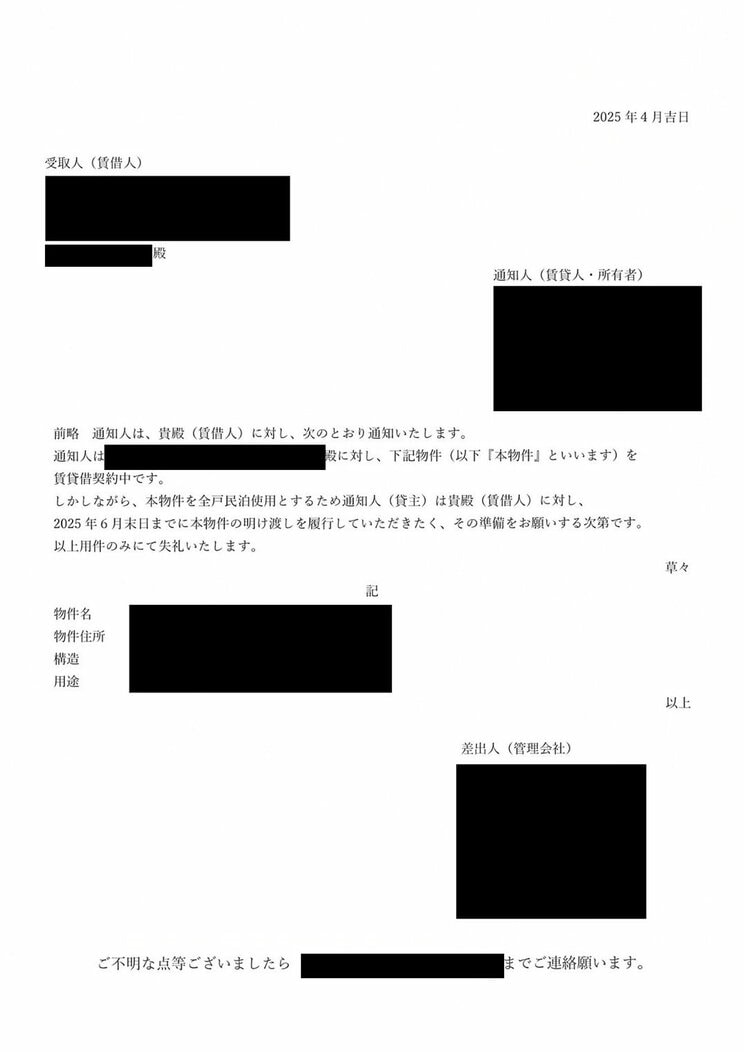

この点について大阪市の保健所関係者は「特区民泊の申請者が建物全体の所有者なら、ひとつひとつの部屋が小さく基準に満たない場合は、部屋と部屋をつなぐドアを設けたり、壁を取り外したりしてくっつけた部屋を1つとして使うこともでき、その場合は基準をクリアできます」と説明する。

ただ問題のマンションは、民泊用を想定しながら客が少ないため一般賃貸に転用された部屋が多いのは前出の関係者の証言通りで、中でつながれた“コネクティングルーム”構造になっていることは考えにくい。

さらに、このマンションが特区民泊の許可を取れたのは、そうした“小細工”でもないことが取材で判明した。

「この物件は、2階から8階までがすべて、71.18平方メートルの“1部屋”であるとして申請が出され、その通り認可されているのです」(大阪市関係者)

つまり廊下などの共用面積も含めてフロア全体を1つの部屋として認可を受け、実際は基準以下の面積の部屋に割って使っていたことになる。こうした脱法行為が横行すれば基準未満の狭小な部屋をいくらでも増やせることになる。

大阪市の関係者は「このマンションで行なわれてきたことと認定された内容は全く違う形とみられるので、確認できれば是正の指導をすることになるでしょう」と話す。

この物件を巡っては一般賃貸の広告だけでなく、特区民泊の広告も6月に入ってから止まっており、大阪市保健所の調査を受けた事業主体が営業を止めたと行政側にアピールする目的もありそうだ。

だが、玄関わきのゴミ捨て場には最近も使い捨てのスリッパが捨てられ、周辺住民は「最近も外国人旅行者らしい人はマンションに出入りしていますよ」と話す。民泊の今の営業実態は不明だ。

特区民泊を増やすから部屋を明け渡せと迫られ、マンションを出ることを決めた住民の一人は「もう大阪市には住みたくない。市民の生活を圧迫してまで特区民泊の呼び込みを続ける大阪市はどこを向いているんでしょう」と話した。

※「集英社オンライン」では、今回の件についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかXまで情報をお寄せください。

メールアドレス:

shueisha.online.news@gmail.com

X(旧Twitter)

@shuon_news

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班