優勢に立つ六代目山口組側が抗争終結を急いだ背景

六代目山口組、神戸山口組の双方の事情に詳しいある暴力団幹部は、「かつても抗争終結を宣言したことがあったが、ここまで一方的な終結宣言は聞いたことがない。たとえば明友会と揉めたときも、大阪戦争のときも、向こう側が先に事実上降伏してしまっていた。一和会とのケンカでは、向こうの組を解散させた。

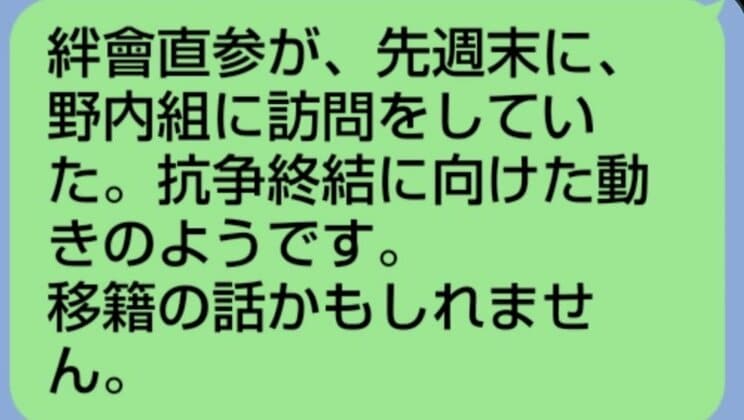

今回は井上(邦雄組長・神戸山口組)や入江(禎組長・宅見組)らも首を縦に振ってないまま。その段階で『こちらから何もしない。仕掛けることはない』と警察に伝えるというのはこれまでになかったことじゃないか」と驚きを口にする。

この幹部が例示したのは、1960年に大阪を本拠とする暴力団「明友会」と三代目山口組との間に起こった「明友会事件」、1975年から3年あまり続いた三代目山口組と二代目松田組との「大阪戦争」、四代目跡目問題をきっかけに組織を離脱した一和会との84年から89年にかけての「山一抗争」の各抗争である。

いずれの抗争でも山口組側が抗争相手を圧倒する形で“いくさ”を収束させ、その戦果として組織をより強固に拡大させていった経緯がある。

抗争が始まってから10年近くが経ち、離脱した神戸山口組の結成当初の中核組織だった山健組が六代目山口組に復帰するなど、近年は組織力の低下が顕著になっていた。

1月には井上組長の自宅が襲撃を受けて放火されるなど、劣勢に立たされていたのは明らかだったが、優勢に立つ六代目山口組側が抗争終結を急いだ背景には、暴力団組織を取り巻く環境の変化が影響しているともみられる。

「2020年から24年にかけて、神戸山口組や六代目山口組、池田組、絆會がそれぞれ『特定抗争指定暴力団』に指定された。この影響で、警戒区域が広がったほか、組織の集まりなどもこれまで以上に制限されるようになりました。抗争では優位に立つ六代目山口組ですが、いまでは本部がある神戸のほか中核団体である弘道会の本拠がある名古屋でも会合が持てなくなってしまいました。

現在、組織の集まりは、警戒区域から外れた静岡県の傘下団体の関係先で行なわざるを得なくなっていると言います。抗争が長引けば長引くほど、組織が疲弊していく状況であることは間違いありません」(前出の記者)

警察当局の締めつけは、六代目山口組や神戸山口組といった抗争の当事者のみにとどまらず、暴力団社会全体にも及んでおり、こうした時代の趨勢が、今回の終結宣言の端緒ともなった「連判状」を求めた他団体の動きにつながっているとも言えよう。

8月で10年の節目を迎える抗争は果たしてどんな終局を迎えるのか。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班