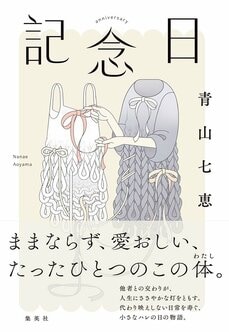

自分の願望や理想や思い込みを

できるだけ取り払って書くことを意識した

── また、本作では、自分の思いどおりにならない体や感覚、若いころには味わえない不快感みたいなものが、モチーフの一つになっています。

この作品を書き始めたのは三十六、七からでした。周囲からは三十代に入ると体にガタが来るよと言われていたのですが、実はあまりピンときていなかったんです。でも、執筆時期がちょうどコロナ禍で、三十代の終わりが三年くらいの巣ごもり状態とも重なったのが案外大きかったんですね。いま思うと、三十代半ばくらいまでは私の中に、とにかく音楽に乗って体を動かしたいとか大きな声で歌いたいとか、体を使って何かをしたい欲求が確かにありました。それがコロナ自粛から解放されていざ外に自由に出かけられるようになってみると、あり余るエネルギーや外の世界に対する前のめりな興味がすーっと薄れてしまっていた。「青年期が終わったんだ」という感じがしました。ソメヤが言う〈自分が貯金箱のなかでガチャガチャ振り回されているような感じ〉は、実は私も時々リアルに体感します。ミナイが不安がっているような、自分の体にしっくり来ていない感覚はあまりないんですけれど、彼女はちゃんと体について考えていて、そのせいでさらに迷走することに迷走しているような女性なので、私からすると未知の人で面白い。乙部さんは私の母親ぐらいの世代ですけれども、私が二十代の終わりから通っていたタップダンスの教室では七十代半ばでもすごく元気に踊っている生徒さんもいらしたし、反対に、いつもキャリーを使っていらっしゃるような体が弱い方も見かけたし、本当に人それぞれなんだなというのはわかってきました。いま読むと、『ひとり日和』の頃は、吟子さんを鉤カッコ付きの「おばあちゃん」として書いていたふしがあったなと。吟子さんはもう亡くなっていた自分の祖母から着想を得た人物ですが、いま思えば、できるだけ自分が知らなかった祖母の姿を書いているつもりだったけれど、多分にこうあってほしかった理想の祖母像を書いていた気がします。年を重ねて、老いのあり方も人それぞれだと悟っていく中で、今回は自分の中の願望や理想や思い込みをできるだけ取り払って、ひとりの人間として書けたらいいなというのは意識していました。

── ところで、〝家〟という空間に対する青山さんのまなざしというのが面白いですよね。家は住むという目的だけでなく、住んでいる人を守る面もあるし、その人の暮らし方を規定していく面もあるし、その人のありようにも影響してくるみたいな作品をお書きになっているなと思うんです。『私の家』でも自分から出て行った家に出戻ったり、家から追い出されたり、家とのいろいろな事情を持つ家族の話でしたし、この『記念日』でも、家がある/ないみたいなことに人生を左右される部分があって。そういう家と個人、家と自我の関係って、ものすごく大きな力を持っているというふうに青山さんは考えていらっしゃるのかなと感じているんです。

家の中というのはこの世で一番興味深い場所だと感じています。家の中に家族がいたり、夫婦がいたり、遠縁や同居人や赤の他人などいろいろな人が出たり入ったり。そう広くもない空間で人と人とが触れ合って、関係が変わったり終わったりするさまにとても興味があって、つい、どうやってこの人とこの人を一緒に暮らさせようかみたいなことを考えます。今回、ルームシェアさせる流れもそんなふうに始まったと思います。

── 後半で明かされる、マサオの意外なドラマもよかったです。最初は、高齢の母親に、図書館へ「ハリー・ポッター」シリーズを借りるお使いをさせるようなマサオを批判的に見ていたのですが、乙部家に起きた出来事がつまびらかにされていくにつれ、マサオへの印象も大きく変化しました。うるっとしますよね。

あの母子の造型については、私の個人的な忘れがたい記憶が影響しているかもしれません。小さいときに住んでいた家の近所に、会社が買い上げて社員家族を住まわせていた住宅地があって、その中に一軒だけ、単身住まいの中年男性がいたんです。他はほとんど家族で住んでいたので、子どもの私にとっては不思議な人、という認識でした。そこに彼の母親が越してくるらしいという話もあって、私から見れば、おじさんとおばあちゃんだけが住む家というものはさらに不思議だったんですが、おじさんもおばあさんも一人じゃないんだと妙にほっとした記憶があります。また、私の遠縁に、二階建ての一軒家で独居していたおばあちゃんがいて、遊びに行ったことがあったんです。そのとき彼女が「旅行したこともないので、二十年以上この家以外で目覚めたことがない」「十年以上、二階に上がったことがない」と言っていたことに驚きました。子供心に感じたよくわからない好奇心や安堵……そんなものがまだ残っていて、あの母子が出てきた気がします。ただ、それらのエピソードもはっきりと記憶しているわけではなくて。もしかすると、私がかなりの部分を捏造している気も大いにするのですが。

書きたいことの根本は

デビューの頃とあまり変わっていない

── 本作に出てくる人物たちはみな、社会的に見たらダメな人なのかもしれないし、ずるい人なのかもしれないですけど、ある個人にとってもそういう人間なのかは、また別の話だなと感じました。ただ、出てくる人、出てくる人こぞって厄介ですよね。

そうですね。厄介ですね、全員(笑)。

── もちろん常識的なところも優しいところもある人たちですが、呆れてしまう部分というのもミックスされていて、これぞ人間だなというリアリティーが生まれていますよね。青山さんにとって、そういう厄介な人たちを小説にするのは楽しい作業なんですか。

楽しいかどうかはおいておいて、やはり興味を引かれますよね。昔から矛盾したところにその人らしさや人間味が出るなと思っていて、誰しもにこうありたいという姿とそこからはみ出してしまう部分が混ざっている。特にそのはみ出している部分に私はすごく魅力を感じるんです。〝ちゃんとした〟二十代も四十代も七十代も、そんな人はどこにもいないと思うのですが、そういう人たちのいびつさや説明のつかなさを緻密に書きたいなという気持ちはずっとあります。生きていると絶対に、降り積もるものがきっとあって、厄介になってしまうものじゃないですか。人間を書こうとしたら、自然にそういうどうしようもなさを書くしかないのかもしれないです。

── 二〇二五年は、青山さんにとってデビュー二十周年ですよね。その間に小説家として変わらない部分、変わってきた部分……何か感じることはありますか。

気づいたら時間が経っていたというのが率直な感想です。夢中で書いて、後で振り返ってを繰り返して、いまあらためて思うのは、書きたいことの根本はデビューの頃とあまり変わっていないんだなと。家に人がいるとか、女の人がふたり出てくる、そんな場所で何かが起こる物語にずっと縛りつけられている。別のテーマを書くこともあるんですけれど、それが私のすごく深いところに織り込まれたお話の原型なんだなと感じます。実は小学校の、確か六歳か七歳のときに初めて書いたのが「ミミちゃんと私」というタイトルの童話。女の子がいて、そこにウサギのミミちゃんが家出してきて、一緒に暮らして、何日か後にミミちゃんが去っていくというお話でした。たぶんそれのせいだと思います。

── 転がり込んでくる他者が去っていくお話ですね。

そう。そこから三十何年たっても、ずっと変わっていないというのは、何かあきらめというか、お手上げというか。私はここが出発点で、何度でもここへ戻ってくるのだなと思いながら書いていくんでしょうね(笑)。