50年以上前の予告

コモナーズ・キッチンは「美味い/不味い」という指標に沿って、本書「舌の上の階級闘争」を作ったのではない。全部で12章、レシピと写真付きで紹介される料理はそれ以上。

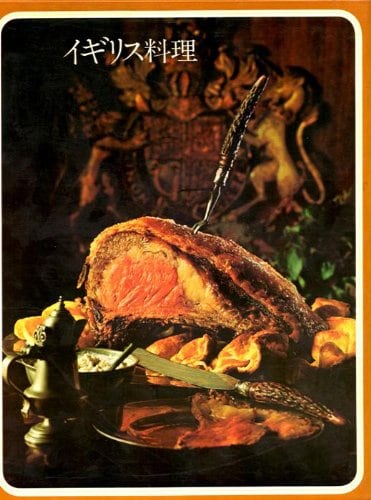

ローストビーフやパンに塗るマーマレードといった誰もが知るものから、ジェリードイール(ウナギのゼリー寄せ)やシェパーズパイまで幅広い。

だが、彼らの姿勢はあくまでも厳しい。そうした評言が、コモナーズ・キッチンを称えることになっているのかどうかは分からない上に、彼らの作った料理がいずれも「美味そう」なのも事態をややこしくしている。

しかし、いずれにしても、「美味い/不味いではない」のではなく、「美味い/不味いだけではない」といったところか。コモナーズ・キッチンの拘りは、巻頭に「ベイクドビーンズ」を供する態度に象徴されている。

誰が〝国民食〟を決めるのか

先に引いた概説書『イギリス料理』【3】を書いたのは、生粋のロンドン子を自称したエイドリアン・ベイリーである。父親がホテルを経営していたという記述もあるので、「階級」としては中流以上に属していたと思われる。

今から50年以上も前、1960年代後半の時点において、ベイリーが考える「イギリス料理」は「農民の国」であると同時に「狩猟民の国」であり、「漁師の国」でもある母国が生み、連綿と繋いできたものだと定義付けられていた。そのため、彼の本にはベイクドビーンズは登場しない。ただし、予告はされている。

〈イギリス料理は、侵入してきたさまざまな民族の文化の影響を受けて1000年以上も前に生まれた。しかしその味覚は、今また新しい侵入者によって変えられようとしている。それはかん詰や冷凍食品、袋詰の肉、大量飼育の家禽類、工場生産のパンなどである。現在、イギリスで農業人口は総人口の60分の1で、もはや農業国とはいえないので、イギリス人の味覚を変えるのは都市の環境である〉【4】

半世紀前のイギリス人の見立て通り、「舌の上の階級闘争」で供される料理の幕開けは、(たいていは缶詰が使われる)ベイクドビーンズとなり、第7章の〈イングリッシュブレックファスト〉にもベイクドビーンズが添えられる、という結末になった。