創造の地下水脈

金 コロナ禍以降、観客の性質はさらに変わっていくかもしれないけれど、舞台の作り手はそんなに変わらないと思います。変わらない人たちが残る。あとは淘汰されていきます。演劇はもう五百年、六百年、同じような人たちが同じようなことをやっているんですよ。だって、今のドラマにだって、シェークスピアのオマージュと言っていいのもある。世界にあるドラマのひな形は実は限られている、それを時代時代に合わせて作り替えているだけだ、という人もいる。時代は変わっていくけど、演劇のスタイルは変わらない。歌舞伎がさらに絢爛豪華に進化するということもあるかもしれないけど、唐十郎みたいな人がまた出てきて地下水脈を汲み上げ、変わらない人間の営みと喜怒哀楽を表現していくと思う。底にあるのはお金でも経済でもなく「人間らしさ」じゃないかな。僕らはその「人間らしさ」を、女優から学ぶのかな。

あるとき思ったんですが、唐さんのテーマというかモチーフに〝堕胎児〟があるんですね。胎内回帰も含めて子宮の中の宇宙をずっと書いている。堕胎された子供たちの叫び声を聞いて書いている。そう考えると謎が解けた。いわゆる中国残留孤児の人たちも、ある意味、日本という母国が堕胎した棄民と考えることもできる。ふるさとに帰るに帰れない。その叫び声を聞いて唐さんは書いている。

唐さんの舞台をやろうとしたら、たいてい羊水が出てくる。昨年末に演出した舞台の『泥人魚』に出てくる水槽の中の水も、羊水のようなものですよ。胎内の羊水。それが泥水だったら、その中を生き延びる術(すべ)として何を持つか……それがブリキの〇・二ミリのうろこ。ファンタジーとして表現されている。 『少女仮面』も結局、堕胎児たちの話ですよ。『少女仮面』では、腹話術師の台詞に出てきます。「あいつは、傘もささずに外にとび出していったんだ。それでどうしたと思う? 産婦人科の病院にどなりこんだのさ。『堕ろした子を返してくれ』って」

実際この芝居を見て、堕胎したばっかりの女性が泣き叫んで劇場から出ていったというのを聞いたことがある。もしかしたら、唐さんはもっと子供が欲しかったのかな。大家族のように暮らしたかったのかな。劇団員が代わりだったのかもしれない。空襲を受けて、自分の弟も栄養失調で失っているし……。

大鶴 上野から第一原発の近くに疎開したんです。福島に。現地できょうだいを病で亡くしました。あの時代ですから、東京もん、ということで、酷い目にも遭ったらしいです。

金 そこでは同じ日本人に、よそ者ということで差別された。だから、日本人って何なのかを求めて、一九六九年の『少女都市』(のちに『少女都市からの呼び声』に改作)では満州も描いた。復員兵が、ガラスの子宮を作る話です。「少女にガラスの手術をほどこし」、ビー玉を中に一つ入れると、囚われのお姫さまのように輝き、最後にガラスの子宮がぱーんと割れて、洪水のように無数のビー玉が子宮の涙として舞台上にあふれ出す。圧巻です。

一九六六年初演の『アリババ』もすごい。 ある老人が男女の前で、突然フロシキから赤い子供の手を取り出す。 「なによ、これ。/手さ。/ああ、余り、温かいところにおいとくと、腐るよ。/人間の手でしょ、これ?/(…)これ、子供の手だろ?/ああ、英子の手だよ(…)/英子……って、誰だったのかしら……」。老人が五か月で流された子供の記憶をどんどん呼び覚まそうとする。老人は女をブランコに乗せて揺するんだけど途中で女が転げ落ちて、目をぶつけて初めて血の涙を流す。するとそれを合図のように、子供たちが出てくる。「母さん、もう、離れないでおくれ」って言って、「風と雨にさらされたんで、ずい分固くなっ」たへその緒を出して、女にはめてしまう……。

大鶴 おっかない話ですよね。でも、父の戯曲に出てくる不可思議な登場人物のほとんどが、解釈の仕方によっては亡霊や異界の人とも読めるんです。

金 「朝は海の中、昼は丘、夜は川の中、/それは誰あれ?ベロベロベ――子供さん。/ここは、アリババ、謎の町」メリー・ポピンズの「チム・チム・チェリー」のメロディで、くるったように堕胎児たちが歌い踊る。怖いですよ。母ちゃんは「(ポッツリと)ごめん」子供たちは「(たちまちしょげて)いいんだ、いいんだ。済んだことだもん」。

明るいんだよね、ずっと。

大鶴 今年六月に金さん演出、花園神社境内に特設した紫テントでやる予定の『下谷万年町物語』は、ちょっとSFっぽい。

金 一九八一年に西武劇場(現PARCO劇場)で初演、演出は蜷川さん。当時まだ〈演劇集団 円〉の研究生だった渡辺謙がオーディションで主役を勝ち取った。宣伝のために公園通りを百人以上の男娼役がパレードしたんです。劇場の入った洒落たビルの前に赤土を運んで、物干し台作って、自転車埋め込んで……雨が降ったら公園通りに赤土がダーッと流れた(笑)。

こんな唐さんの作品に義丹が関わる、それで何が生まれるか、これからも楽しみです。

(2022・1・9 新宿梁山泊にて)

「すばる」2022年4月号転載

関連書籍

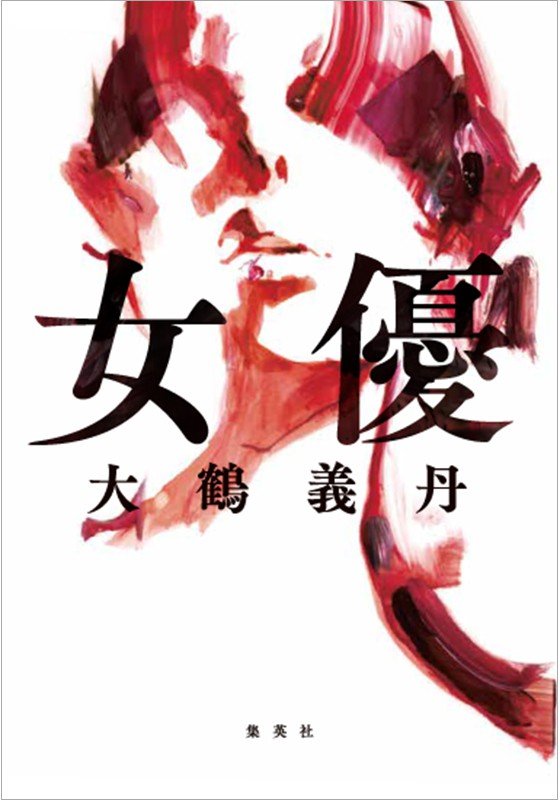

著者:大鶴 義丹

集英社

定価:本体1,700円+税