*

また、誘われて奢ってもらった場合、大げさにお礼を繰り返すのもどうやら野暮のようだ。お互い様ということで、爽やかに「どうも」と奢られるべし。

C荘を手に入れたばかりのころ、友人たちに町でなにかの手続きを手伝ってもらった後、夫がおごそかに「カフェに行こう。ワインを奢るよ!」と宣言した。ベルリンではワイン1杯が5ユーロ(約750円)はする。ところが友人たちの反応は「うん、行こう」というあっさりしたもので、やや不可解だった。しかし、なんとポルトガルでは当時ワイン1杯が80セントほど。ありがたがられるほどの額でもなかったのだ。そもそも「奢るよ」などと宣言すること自体が野暮で、さっとカウンターに行って支払いを済ませるべきだったと、いまならわかる。

庶民的なレストランでの昼の定食も、以前は日替わりのスープ、メイン、デザートに、ワインなどの飲み物と食後のコーヒーまで全部込みで5ユーロから6ユーロ(700円から900円弱)だった。だがコロナ期の営業禁止を経ての再開後には徐々に値上がりし、現在は7.5ユーロから9ユーロほど、もはや気楽にふらりと店に入って食べられる値段ではなくなった。

それでも昼時の店は地元の人たちでいつも満員だ。不思議に思っていたが、昼食代は給料とは別に雇用主から支払われる場合が多いことを知った。「月給XXユーロ、別途昼食代OOユーロ」といった求人広告をよく見かける。そのたびに月給の安さ(最低賃金だと10万円ほど)と、その割には太っ腹な昼食代(2-3万円)に驚かされる。

*

数字の上では明らかにドイツより貧しいこの国で暮らしていて実感するのは、給料や年金などの定期収入の額だけでは貧富は測れないということだ。ここ山奥の人たちは決して貧乏ではない。これは「お金がなくても心豊かな生活を送る人々」といった、富裕国の人間の上から目線と勝手な理想が多分に入った精神的な意味あいの話ではない。

たとえば私のコーヒーとチキンパイ代を払うと譲らなかったマリアおばさん。住んでいるS村の家は古いし、少ない年金でつましく暮らす人だと思っていた。ところが世間話をしているうちに、最寄りの町に庭付き一軒家を所有していることが判明した。家族とともにかつてはそこで暮らしていたが、一人暮らしになったいま、故郷のS村でたくさんの動物に囲まれ、畑仕事を楽しんでいるのだった。

S村では70年代に樹脂産業が衰えて現金収入源がなくなって以来、多くの人が仕事を求めて都会や外国に出ていった。彼らはその地で財を築いた。会社を経営していた人も、政治家など要人の運転手をしていた人も、警察官になった人も、リスボンの一等地でカフェを経営している人もいる。皆がリスボンや近郊に家を構えている。

一方、村に残った人たちは例外なく広大な畑と山林を所有している。逆に言えば、不動産があるからこそ田舎に残ることができたのだ。生まれてこのかた村に住んでいるアントニオも同様だ。昨年定年を迎えるまで市に雇われていて、道路の修復や公園の手入れをしていた。だが現金収入源であるその仕事とは別に、代々の山と畑を持ち、ヤギもニワトリも飼っている。野菜、オリーブオイル、ワイン、卵はおそらく買ったことがないだろう。

最寄りの町の人たちもそうだ。美容師も、電気技師も、生花店主も、郵便局員も、誰もが畑を持ち、鶏を飼っている。世間話の話題はたいてい畑のことだ。

あるとき美容師のアナさんが私の髪を切りながら、

「広いところに住んでるんだから、ジャガイモいっぱい作れるね」と言った。

私が「作ってない」と答えたときのアナさんの反応は、

「へえ、日本人ってジャガイモ食べないんだ」だった。ジャガイモは作るか、さもなければ食べないかの二択で、買うという選択肢はないようだ。

*

一方、ドイツの首都ベルリンでは8割以上の住民が賃貸住宅住まいで、住居のほとんどが集合住宅であることを考えると、一概にどちらが裕福とは言い難い。市民が格安で借りられる街なかの菜園スペースは、コロナ禍以降人気がうなぎのぼりで、現在8年待ちだそうだ。

そういえば、夫と知り合ったのも住居がらみだった。当時夫はひとりで住んでいたアパートの一室を間貸ししていて、借りていたのが私の友人だったのだ。日本の大学院生だった私は、語学研修でドイツの別の町に滞在した後、その友人をベルリンに訪ねた。中心部にある広々したアパートの家賃の安さにも、石炭暖房という前時代的な設備にも、賃貸住宅に勝手に間借り人を置いていることにも、当時の私は仰天したものだ。おおらかな時代だった。

いまではベルリンの不動産価格の上昇は凄まじく、家賃も異常な値上がりを続けており、市民の生活を圧迫している。住まいを見つけるのは至難の業なので、勝手に間借り人を置いたりして、大家に賃貸契約を解消する口実をみすみす与えるようなことはとてもできないだろう。

事情はポルトガルも同じで、独葡市民の歴然たる収入差にもかかわらず、首都リスボンの不動産価格はベルリンとほとんど変わらない。おとなしいポルトガル人もさすがに怒ってデモをしている。自分の住む家を所有していること、さらに自分の食べるものを自分で作れることがいかに豊かなことかを実感する。

振り返ってみれば、2014年にC荘を買う際、私にとって決定的だったのは敷地に水源があることだった。C荘に限らず、ここ山奥ではどの家も水源を所有している。土地は広いし、自前の水があれば危機の時代にも最低限生き延びることができるな、日本から家族も呼び寄せて……と、畑仕事をする自分を妙にリアルにイメージしたのを憶えている。当時の私が想像していたのは、水道や電気などのインフラが機能しなくなるか、なんらかの理由で使えなくなるような危機だった。つまり蛇口から水が出てこない事態だ。そうなれば公共インフラに依存しているかどうかが生死を分けると力説して、夫に「小説読みすぎ」と笑われた。

ところが現在のヨーロッパでは、エネルギーや食糧の危機はもはや妄想と一笑に付すことのできない現実味を帯びつつある。

*

とはいえ、もし本当に危機が来ても、ここ山奥の人たちはきっと逞しくしたたかに、飄々と生きていくだろう。なにしろ危機と没落には慣れている。ポルトガルという国は、大航海時代に栄華を極めた後、経済的繁栄と政治的重要性を失いながらも数百年、細々と生き延びてきた。1974年の無血革命まで40年以上続いた独裁政権時代、山奥の村には電気も水道もなく、村人たちはイワシ一尾を家族で分け合って食べるほどの極貧だった。直近の経済危機は2000年代で、その後の大増税には現在にいたるまで皆が喘いでいる。

「また貧しくなったって、私たちの世代は生きていける。昔に戻るだけだから」と、60代のグラシンダは言う。

「でもね、昔を知っているからこそ、二度とあの暮らしはしたくない」

井戸で水を汲み、薪で湯を沸かし、おむつを手洗いして3人の子供を育てたグラシンダ。バス停からS村まで5キロの真っ暗な山道を、背中に子供をくくりつけ、両手は荷物と傘で塞がっているから、懐中電灯を口にくわえて歩いた。そんなグラシンダのこの言葉の前には、安易に理想化された「自然とともにある素朴な生活」など、貧しさを知らない人間の空虚なイデオロギーでしかないと痛感する。

本物の危機を知らない夫も私も、今年ついに野菜づくりを始めた。広々した土地があるというのに、猪対策と耕運機の手配が間に合わず、夫が古い雨戸を利用して自作した1メートル四方のプランター2つが畑代わりだ。しかも本当にいざとなったらジャガイモも豆もアントニオに分けてもらえばいいやと、実は呑気に構えているので、植えたのはお腹の足しにならない好物の野菜ばかり。まだまだ甘っちょろいのである。

自前の水があるから大丈夫と思っていた私たちが、9年後のいま、ここにいれば大丈夫だと思える理由は、地元の人たちがいるからだ。それがなんとも嬉しい。

けれど、お金では買えない価値があるここ山奥での暮らしは、お金がなければ実現できなかった暮らしでもある。そのことは決して忘れてはならないと思っている。我が家は主にドイツ人である夫の収入のおかげで、この地では余裕のある暮らしができている。それを笠に着ることなく、だが逆に引け目に感じることもなく、地元の店で買い物をし、改修などの仕事も地元の人に依頼して、この地にお金を落としていくつもりだ。

*

昨年来、過疎の山奥では住人の病気やケガが相次いでいる。新鮮な豆や卵を持って山道をひょいひょいと跳ぶように歩き、うちを訪ねてくれたマリアおばさんも、足を悪くして入院し、施設に入ってしまった。コーヒーを奢り合うことももうないだろう。限界集落S村は、きっといつかは消えていく。一緒にワインを飲んで笑い合うなにげない「いま」を、大切に記憶に刻んでいきたい。

『ポルトガル限界集落日記』web短期集中連載は終了となります。ご愛読ありがとうございました。

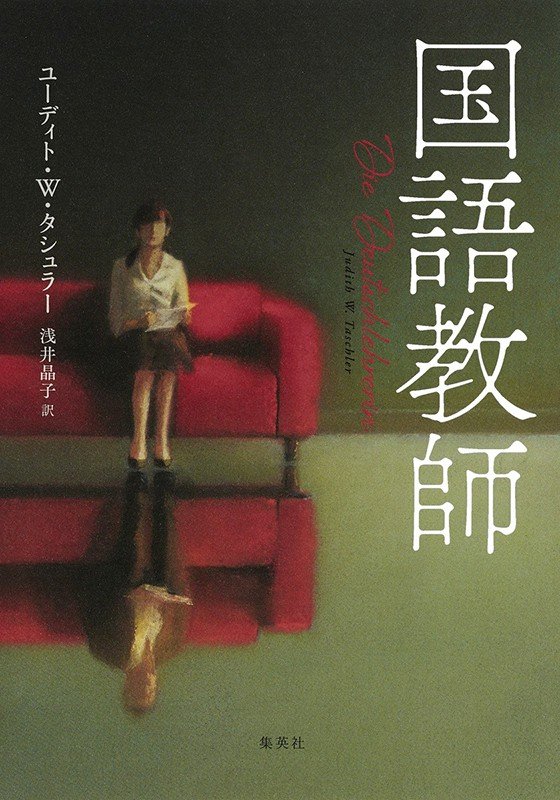

関連書籍

集英社

定価:本体2,600円+税