高津監督の頭が上がらない2人のベテラン選手

選手たちの年齢構成を考えるのは現場を預かる監督として重要なことだ。

レギュラー全員が30歳を超えていたらどうだろう?

3年後、5年後を考えた時に、それは避けたい。反対に20代前半の選手が先発メンバーにずらりと並ぶようだと、経験不足が災いして厳しい試合が続くだろう。先発メンバーだけでなく、ベンチのメンバーを含めて、選手たちの年齢構成のバランスが良いチームが、やはり結果を残せると思う。

僕が一軍の監督になったのが2020年。3シーズンを戦い終えて実感しているのは、いまはチームバランスが非常にいいということだ。ベテランがいて、30歳前後の中堅がチームの核となり、20代前半の若手が元気をもたらしている。2023年の開幕戦では、濱田太貴(22歳)、村上宗隆(23歳)、内山壮真(20歳)、長岡秀樹(21歳)が先発に名を連ねた。

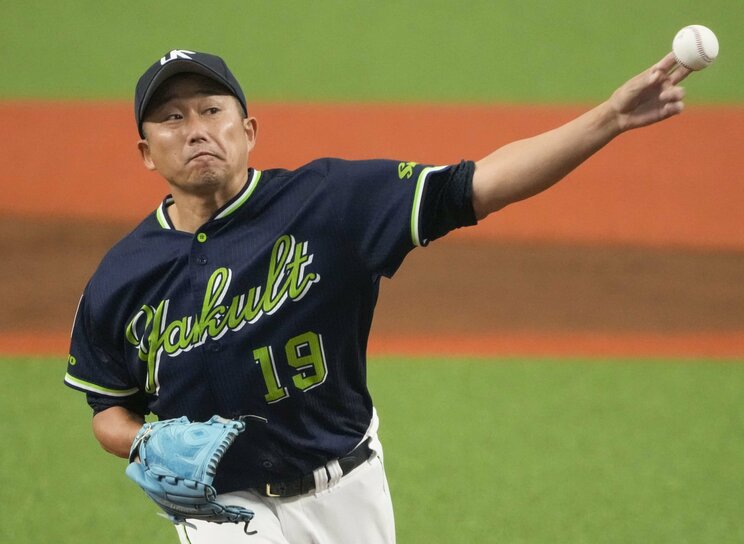

一方でベテランといえば、投手では1980年生まれの石川雅規、野手では1982年生まれの青木宣親の2人が中心となってくれている。この2人は若手のお手本そのものだ。

匠の技術でチームに何勝をもたらすかという視点だけでなく、他の選手たちに対する影響力も含め、彼らの存在は計り知れないほど大きい。ともに技術の向上にいまだに貪欲で、練習も一生懸命にやる。その姿を見て、「それはどうやってるんですか?」と質問をしにいく若手もいる。石川、青木ともに技術を隠すようなことはまったくしないので、それだけでチーム力が上がる。

僕が2人のことを尊敬しているのは、質問されるばかりではなく、ライバルである後輩たちにも質問をぶつけていることだ。石川と青木の野球に対する謙虚な姿勢には頭が下がる。