財務省は、支給開始年齢引き上げが必要だという

政府は年金支給開始年齢の引き上げが必要と考えているようだ。

まず、財務省は、厚生年金の支給開始年齢を68歳に引き上げる案を、2018年4月11日、財政制度等審議会(財務大臣の諮問機関)の財政制度分科会に提出した。

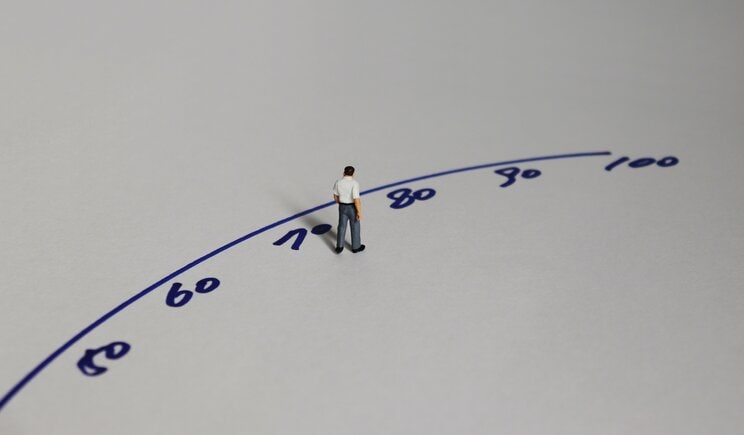

この資料で同省は、「人生100年時代」を迎える中で、年金財政悪化により、給付水準低下という形で将来世代が重い負担を強いられると指摘している。

さらに、2035年以降に団塊ジュニア世代が65歳になることなどから、「それまでに支給開始年齢をさらに引き上げていくべきではないか」と主張している。

そして、開始年齢を68歳とした場合の「支給開始年齢の引上げによる受給水準の充実」のイメージ図を提示している。また外国でも、支給開始年齢は67、68歳が多いことを指摘している。

なお、財務省が年金支給開始年齢の引き上げを主張しているのは、年金会計の収支バランスを図るためというよりは、受給者数の増大によって国庫支出金が今後増えることを抑制しようとしているのであろう。あるいは、国庫負担率をさらに引き上げる要求が出てくることを恐れているのであろう。

70歳までの雇用確保が進められている

他方で、70歳定年に向けての準備も進められている。

政府は、年金支給開始年齢を従来の60歳から65歳に引き上げたことに合わせて、65歳までの雇用を目指しており、2025年度には、企業に対して65歳までの雇用が義務づけられる。

また、「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、2021年4月1日から施行されている。

それによると、事業主は、①70歳までの定年の引き上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度の導入、などの措置を講じるよう努めることとされている。

これは、仮に公的年金の支給開始年齢が70歳になっても生活ができるようにするための環境整備だと考えられなくもない。

つまり、それまでは年金がカバーしていた65〜69歳の生活を保障する責任を、年金でなく企業が受け持つという方向だ。