約6割の子どもは勉強を中断し、スマホを手に取り返信

インスタントメッセージの使用と子どもたちの学力には、どのような関係があるでしょうか?

仙台市の調査の中で、「携帯電話・スマホなどでメールやメッセージのやりとりをするとき、どれくらいの時間で返事をしなければいけないと思っていますか」という質問をしています。

2017年度の結果を見ると、「すぐに返す」と回答した子どもたちが29.4%、「30分以内」が22.0%、「1時間以内」が7.9%、「その日の内に」が27.9%、「翌日以降でもかまわない」が12.8%でした。

私の個人的な感覚では、「1時間以内」でも返信が早いなと思ってしまいます。子ども社会の中で生き残るためには、やはり「LINEは即レス」が常識なのでしょうか。

「すぐに返す」「30分以内」「1時間以内」を合わせると、59.3%になります。仮に1日1時間勉強する子どもがいたとして、勉強中に友人からメッセージが届いたとしたら、約6割の子どもは勉強を中断し、スマホを手に取り返信をしているという計算になります。

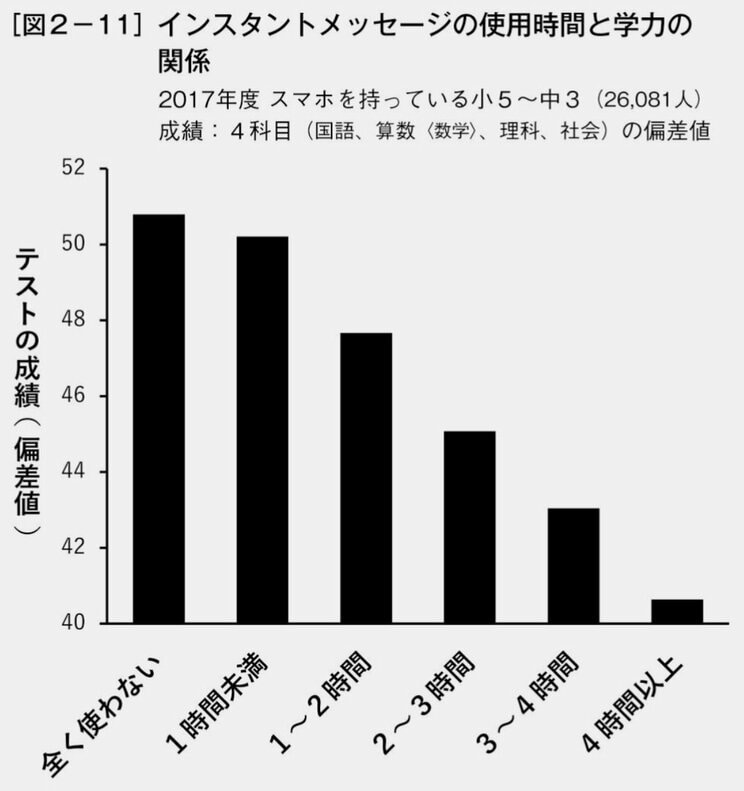

[図2-11]は、スマホを持っている子どもたちについて、LINE等のインスタントメッセージの使用時間と学力の関係を調べた結果を表しています。

縦軸に「テストの成績」、横軸に「インスタントメッセージの使用時間」をとっています。インスタントメッセージの使用時間が長い子どもたちほど、明らかに学力が低くなっている様子が見てとれます。

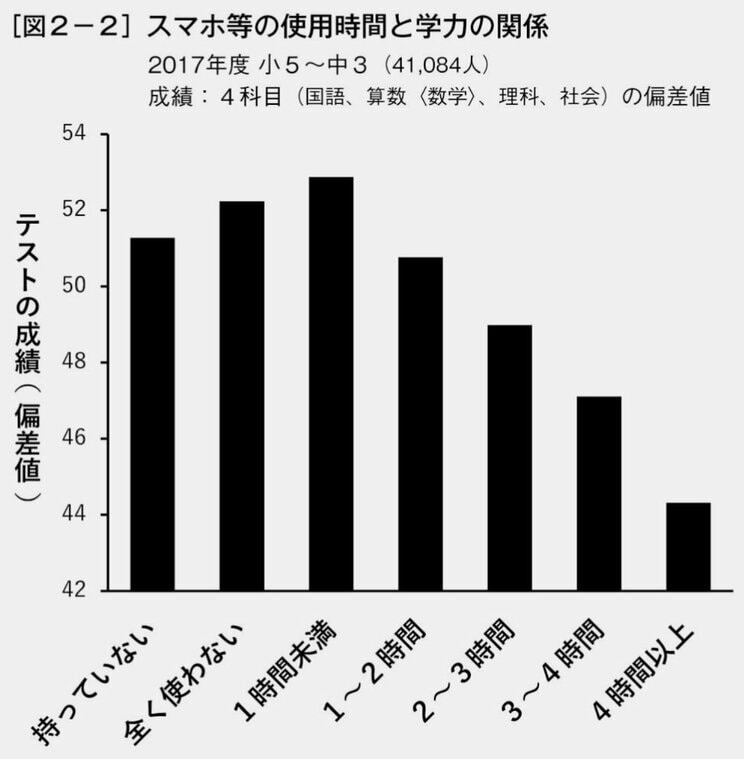

しかも、[図2-2]でスマホ等の使用と学力の関係を示したグラフでは見られた、「1時間未満」の山がなくなってしまいました。この結果から、インスタントメッセージは使えば使うほど学力に悪影響があるといえます。