サウナに全振りした健康ランドを目指す

1978年にオープンした湯乃泉「草加健康センター」は、今年で35周年を迎える老舗の健康ランドだ。

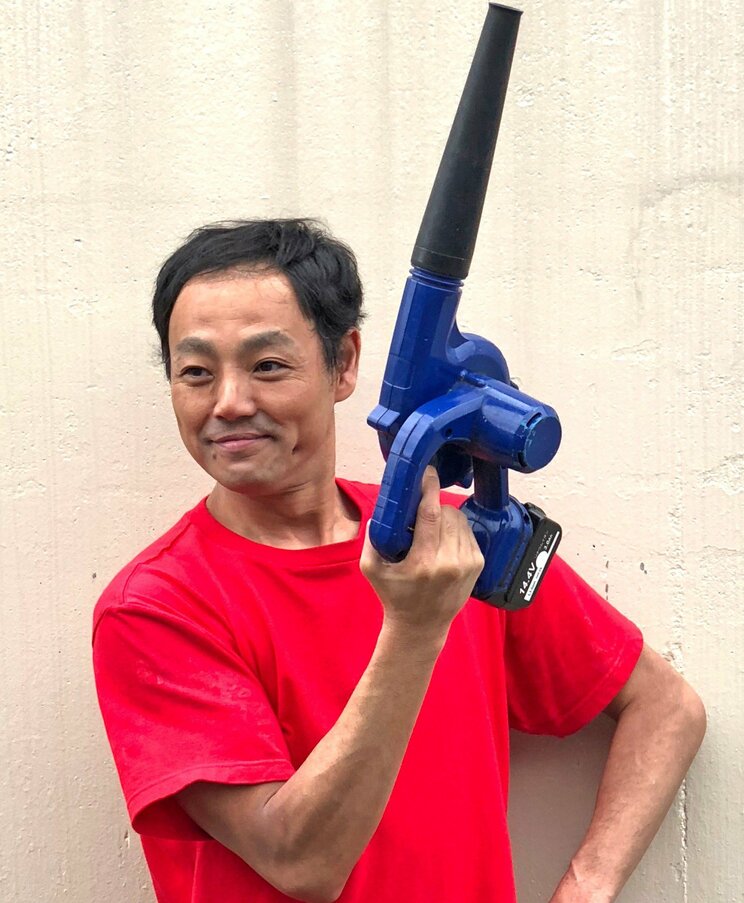

地域に根ざし、地元民に愛される憩いの場として、今もなお老若男女問わず、多くの人に利用されている。同施設マネージャーの佐々木さんは2015年に入社して以来、歌謡ショーやビンゴ大会の企画など、施設のさまざまな運営に携わってきた。

そんななか、時代とともに「スーパー銭湯」が台頭し、施設利用者のニーズが多様化したことで、昭和の風情が残る「健康ランド」は変化を迫られている。草加健康センターも、2012年に大幅な増築リニューアルを行い、新たな提供価値の創出や顧客の開拓を図ってきた。

そうした背景のなか、2016年に全社を挙げて「サウナに全振りする」という井手翼社長の号令がかかり、「サウナ」強化に取り組んできた。その中心にいたのが佐々木さんだった。

「当時、草加健康センターの支配人だった現社長の井手が、全スタッフを集めて『これからはサウナに注力していく』と宣言したんです。今思えば、先見の明があったなと感じていますが、そのころはサウナ利用が目的で施設へ訪れるお客さまは少なく、サウナの魅力をいかに伝えていくかが課題でした」

ロウリュ来客者ゼロからサウナの魅力を伝える苦労

2016年以前から、草加健康センターにはサウナ室があった。

だが、サウナブーム隆盛前は、フィンランド式サウナの“ととのい”を求めるサウナの入浴方法が周知されておらず、あくまで健康ランドの一施設に過ぎなかった。

今ではサウナに欠かせないロウリュも、週2回程度の開催だったそうだ。現在は機械式のオートロウリュも浸透しているが、草加健康センターはスタッフがうちわで扇ぐスタイルで、「3、4人のお客様がいればいいほうで、まったく客入りのない日も珍しくなかった」と佐々木さんは振り返る。

「『ロウリュなんていらないから、ゆっくりサウナに入らせてほしい』。そうした声をいただくこともあり、お客様にサウナの魅力を伝えるのは相当苦労しましたね。何か効果的な施策があるわけでもないので、『1度でいいので、ロウリュ体験を受けてもらいたい』と一人一人にお客さまへ呼びかけ続けることを地道に徹底しました」