人生の最後の日々を、家族ではない人と暮らしたいという選択

家族のいる人、いない人、どちらにとっても、人生の後半戦を誰と、どう暮らすのか、日常のふとした時に、想像を巡らせることはあるかと思います。特に中年期以降となると、若い時に結び合った時とはまた違う、心の落ち着く人、価値観が合う人など、これまでとはまた違う人間関係 を求め、恵まれる機会が訪れることがあるでしょう。

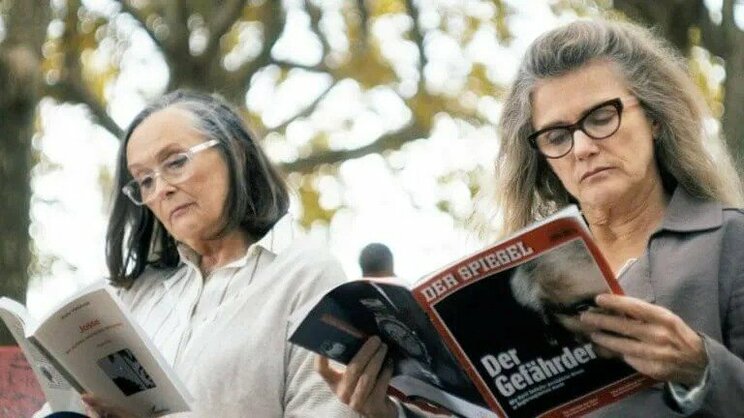

2021年3月12日にフランスで行われた第46回セザール賞にて新人監督賞を受賞した『ふたつの部屋 ふたりの暮らし』は、イタリア人監督、フィリッポ・メネゲッティが南仏モンペリエのアパートの同じフロアに暮らす2人の女性の関係を描いたもの。マドレーヌ(マルティーヌ・シュヴァリエ)は若い頃は高圧的な夫との生活に耐え、彼と死別した今はドイツから移住してきたニナ(バルバラ・スコヴァ)とアパートの同じフロアの向かい合わせに暮らし、互いの部屋を行き来しながら、密かに愛を育んでいます。2人の夢は出会いの場であったローマの景色のいい部屋に移住すること。しかし、マドレーヌは娘、息子にニナの存在をなかなか告白できず、終の棲家を探す行動が遅れていくことにニナも苛立っていきます。そんなある日、マドレーヌが病に倒れ、彼女は体に麻痺が残り、発声も難しい状況に。仲のいいご近所さんとしか思われていないニナは、マドレーヌの子供たちに自分たちの関係性をどう伝えたらいいのか葛藤し、マドレーヌの真意も読み取れず、思いを募らせていきます。

1980年生まれのメネゲッティ監督が、なぜ、ここまでシニア世代の感情が描けることができたのか。新人監督ながら、ドイツ、フランスを代表するレジェンドの女優とどう取り組んだのかを聞きました。

●監督・脚本/フィリッポ・メネゲッティ(Filippo Meneghetti)

1980年イタリア、パドヴァ出まれ。ニューヨークのインディーズ映画サーキットで初めて映画の仕事に携わる。映画学校を卒業し、ローマで人類学の学位を取得した後、ステファノ・ベッソーニ監督作『Imago Mortis』(09)の脚本の共同執筆を手掛けた。2011年の短編映画『Undici』(11/ピエロ・トマセッリ共同監督)、2012年の『L’intruso』がイタリア国内外の映画祭で上映され賞に輝いた。2018年にフランスに拠点を移し、19年の短編映画『The Beast』がサウス・バイ・サウスウエスト映画祭コンペティション部門で上映され、その他の国際映画祭でも上映されている。長編監督デビュー作となる『ふたつの部屋、ふたりの暮らし』で、2021年セザール賞の新人監督賞をはじめ、国内外の数々の映画賞に輝いている。

老境に差し掛かった親の恋愛を、子供たちはどう受け止めるのか

──作品を見て、私も人生の最後は誰と一緒にいたいか、よく考えました。見る前は、レズビアンカップルの物語だと思っていたのですが、母親の選択を家族がどう受容するかということに重きを置いて描いていらっしゃることにも刺激を受けました。メネゲッティ監督はお若いのに、なぜここまでシニア層の心理が手に取るようにわかるのでしょう?

「私は映画を人の感情など、人生を知るためのものとして、とらえています。映画を通して、自分とは違う他人を理解できる。そういう作品を作るために、引き続いて、努力はしているつもりです。

今、仰って戴いたように、この映画はセクシャリティについて語った映画ではありません。同性愛ということに関しては、また別の描き方があるわけで、この映画で多く語りたかったことは、まず、主人公達の年齢についてでした。マドレーヌとニナは70代で、ニナには娘と息子がいます。娘のアンナにとっては、母親は夫を亡くした後、ひとりで寂しい生活をしていると思っていたのに、実はセンチメンタルで、セクシャルな生活をしているということがわかる。

そういう構図は一般的な映画であまり見ない関係性ですし、老境に差し掛かった親世代の恋愛事について、親子がフランクに語り合ったりすることもあまり見ないのではないかと思いまして、こういう人間関係を、見る方の感情に訴えつつ、問題定義することはどうか、そこに面白さを感じました。

もうひとつの理由としては、このテーマを取り上げるきっかけが、私自身の中にあるんです」

私の映画への情熱を注いでくれたカップルへのリスペクトが本作のきっかけ

──プライベートに触れるかもしれませんが、具体的にうかがっていいですか?

「自分がまだ若いときに、2人の女性と知り合いになりました。彼女たちは、マドレーヌとニナのような生活を送っていたんですけれども、映画よりもさらに複雑な状況の中で生きていました。その姿に、私はとても心打たれたんです。2人は、私の映画に対する情熱を注いでくれた、映画への熱情を植え付けてくれた人でもありました。ですから、彼女たちに感謝の気持ちを持っていて、彼女たちをモデルにしたわけではありませんし、実話の映画化でもありませんが、この映画の設定を考えたきっかけとなり、リスペクトを捧げた作品であるとはいえると思います」

──マドレーヌとニナは南フランスのモンペリエで暮らしていて、2人はイタリアのローマの移住を計画しています。調べてみると、モンペリエからローマは飛行機で一時間半ぐらいで、実はそんな遠くない。エアのチケットも往復で15,000円前後のようですね。この距離の現実感にちょっと心打たれました。

「ご指摘通り、ローマはモンペリエから遠く離れている街ではないんですね。ただ、この主人公たちが目指しているのは、ただそこに行くのではなくて。そこで暮らそうということです。なぜローマを選んだかと言えば、二人が知り合った場所であり、そこで愛情が芽生えたからなんですね。ですから、旅行ではなく、週末や、1、2週間、ちょっと暮らすのとは違う、本格的に移住したいと考えている。でも、マドレーヌのアパートの近くには娘の家族が住んでいて、アパートも子どもたちとの近距離の関係性も全て清算して、実現することの難しさ。これが距離以上に遠い存在にしているのです。娘のアンナにしてみれば、『今更、違う国で暮らす、しかも誰と?』と問題になるでしょう。もちろん、母親がローマに1人で行ったところで知り合いもいないでしょう。ですから、この映画では距離ではない問題がひとつ横たわっています」