武蔵野市では異例の「遅延証明書の提出で延長料金免除」

自治体によってルールはさまざまだが、学童クラブでは数千円程度の月額利用料に加えて、延長利用する場合は追加料金を支払うケースが多い。

さらに延長料金は「月額」と「日額(スポット)」で金額が設定され、「お迎えが遅れたときだけ延長料金を払っている」という保護者も多い(月額だと2000円前後、日額だと400円前後)。決して安いとは言えない基本の月額利用料に加え、さらなる延長料金の支払いは保護者にとって負担だ。

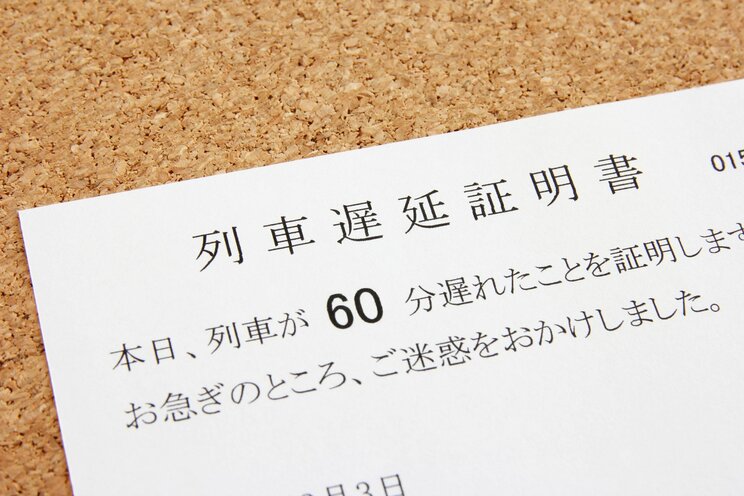

そんななか、東京・武蔵野市では、「電車の遅延でやむを得ず午後6時を過ぎてしまった場合は、クラブへの連絡の上遅延証明書を提出すれば当日の延長育成料はかからない」と学童クラブの入会案内の中で定めている。

なぜこうした対応をしているのか。市の担当者に話を聞いた。

「今、学童は法人事業者に委託して運営するケースが多いですが、武蔵野市では平成29年から外郭団体である『武蔵野市子ども協会』に移管して運営しており、その時にはすでに(遅延証明書の提出で延長料金がかからない対応に)なっていました。ですので、かなり前からそうした対応をしていたと思われます。

なぜそうした対応をとったのかについては記録が残っていません。想定されることとして、会社でも電車遅延による遅刻は遅延証明書を出せば、遅刻扱いにならないというシステムになっているかと思いますが、これと同じ理屈だと考えられます。

電車の遅延は個人の責任ではなくて、交通機関の問題なので、これによる自己責任を問うのは酷であるという観点からの判断になります」

公共交通機関の遅延を「個人の責任」と捉えず、延長育成料金をとらない方針の武蔵野市。「いかなる理由でも送迎に遅れたら延長料金を請求する自治体のほうが多いのではないか」と問うと、担当者は次のように話した。

「そのほうがオペレーションとしてはシンプルで面倒がありません。学童の仕事は『変形労働制』と言って、働き方が不規則になる面がありますし、仕事が過重になっている上に成り手が不足している現状があります。さらに最近では、教員や保育士も含め、子どもに関わる現場での働き方改革を推進する動きもあります。

そうしたなかで、インターネットで簡単にダウンロードできる遅延証明書の『裏取り』をするといった手間を考えると、今からわざわざ職員の負担を増やすような対応に変えるのは難しいかもしれませんね。武蔵野市ではずっとこの対応を続けてきているので、今後変更の予定はありません」