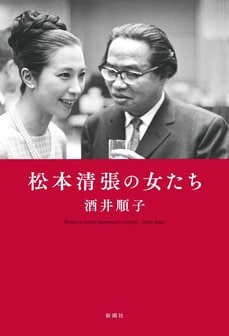

一個の人間として捉えた母

母親が、実の父以外の男と関係を持つ現場を、息子が目の当たりにするというシーンは、物語を生む。清張は、「文芸誌を開くと、一番に三島を探して読んだ」と前掲『松本清張の残像』にあるが、三島由紀夫の代表作である『金閣寺』(昭和三十一年、一九五六刊)においても、放火犯の溝口は、父ではない男と母との行為を、一つ蚊帳の中で見ていた。

昭和38年(1963)に書かれた『午後の曳航』でもまた、母と、父ではない男の行為を息子が見ている。少年たちの「目撃」は、何かが起こる予兆なのだ。

清張の短編「潜在光景」もまた、母の不貞を間近に見た少年の物語である。ある男が、夫に先立たれたシングルマザーと肉体関係を持つのだが、その家の6歳の息子が自分に悪意を抱いていると思い、恐怖のあまりその子を殺してしまう。

大の大人が、なぜそのように子供を恐れたのかと警察に問われた男は、自分が子供の頃の経験を語りだす。シングルマザーだった自分の母親のところにも、かつて男が通っていた。

少年だった彼は、母が不潔になってしまいそうな気がして、相手の男を海に落として殺害していたのであり、だから自分もあの子供に殺されそうで怖かったのだ、と。

これらの小説に登場する少年たちは、父親が母以外の女と同衾する姿を見ても、その女を殺そうとはしないだろう。母親が異性だからこそ、少年は母に対して「自分の女」という感覚を、そして相手の男には敵意を抱くのだ。

清張にしても三島にしても、自身の母親の不貞シーンを、実際に目撃したわけではあるまい。

しかし現代よりも女性に強い貞操意識が求められた昭和の時代、「自分の女」である母の不貞は、全ての息子たちが決して目にしたくない事態だった。だからこそ昭和の男性作家にとって「母の不貞」は、創作意欲を強く刺激するモチーフとなったのではないか。

昭和の母親というと、貧しさや苦難に負けず、個を殺して家族を守る存在として美化されがちである。しかし「少年の記憶の中にある母の不貞」を描く清張の作品群に登場する母親たちは、その手の聖性を帯びていない。彼女たちは、弱くて脆い、一人の女なのだ。

そんな母親像は、母という立場にいる女性もまた一人の人間であるという清張の視線を示していよう。

清張は、母の強さも愛も十分に知っていたと同時に、母の「狷介」さや「悲観的」な性格も、見抜いていた。

どんな相手のことも、性別や肩書きにとらわれず一人の人間として見る清張は、自身の母親のこともまた、「自分の女」だからといって特別視しなかったのであり、そんな感覚が、清張の母もの小説には溢れている気がしてならない。

文/酒井順子