どうして「自分にはしてほしくない治療」を親に強いるのか

我が国では、「ピンピンコロリがいい」なんて言葉だけは流行っているが、いざ何事かが起こると、延命治療について「考えたこともなかった」とうろたえる人がほとんどである。別に覚悟を決めて食事を楽しんだり生活を謳歌していたわけではなかったと、ここで顕れる。そして「そんなに急には決められない」から、「できる治療はやってください」となってしまう。

結果、ズルズルと延命処置が続く。食べられなくなったら胃瘻を造り、脱水になったら点滴をし、血管が潰れて点滴ができなくなったら皮下注射で水分補給をして、寝たきりのお年寄りを「見殺しにせず、全力を尽くして」生き永らえさせるのがデフォルトになっている。そうした人たちの面倒をみる老人施設から、寝たきりで耳も聞こえず言葉も出ない老人が「調子が悪い」からその原因検索のため全身CTを撮ってほしい、なんて要請が大病院に来る。

実は依頼をする施設の担当医の方もそんなの無意味だとわかっていて、頼みたくないのだが、「命は地球より重い」し、「年齢で差別するのは倫理に反する」から、「家族からの要請」があれば対応せざるを得ないのだ。手足が拘縮していて普通のレントゲンは撮影できない。コミュニケーションが取れないからどこが痛いのかもわからない。だから依頼される病院の放射線科医は、「何かありますか」という、投げやりのような依頼状をみて嘆息をつきながら、やはりCTでチェックするしかない。それで肺炎でも見つかれば高額の「最新抗生物質」で治療をする。何も見つからなければ「老衰でしょう」となるが、90歳を超えた寝たきり老人が「老衰」だと診断するにもCTが必要だなんて、そりゃ金もかかるだろう。

私の周りの誰に聞いても、寝たきりの「生かされた」状態で延命治療などしてほしくない、と答える。おそらく読者もそうだろう。実際に、救急外来で老衰した親を連れて来る家族も、「自分だったら?」と訊かれると「自分ならそこまでしなくてもいいが」と答えるようである。なのにどうして「自分の親」なら「自分にはしてほしくない治療」を強いるのか。それは一分一秒でも長く生きてほしいという親子の情愛だとか、日本人の優しさだとか解説する向きもあるが、私は違うと思う。

平成2年、私は横浜の病院で、部長と二人だけで、肺癌の病名告知を始め、周囲からの好奇と非難の目を向けられた。当時すでに、世論調査では、「自分が癌になったら病名を教えてほしい」という人が圧倒的多数であった。その一方で「自分の家族がなったら、告知しないでほしい」という回答が、これまた圧倒的多数であった。そんなの矛盾しているではないかと私が指摘すると、「いや、これは日本人の優しさの表れなのだ」と反論された。

だがそれから10年もしないうちに、日本でも癌告知は当たり前になった。患者には告知しないことが「優しさ」だったなら、その「優しさ」はどこへ行ったのか。10年で日本人が優しくなくなったわけでもあるまい。もともとそんな「優しさ」なんてまやかしだったと考えるほうが自然だろう。だから私は、自分が望まない延命治療を老いた親に強いる人たちの「情愛」や「優しさ」を信じない。もし日本の保険医療制度が破綻して何十万、何百万円かかるその治療を自費で負担せねばならないとなったら、「だったらいいです」という台詞が世の中に溢れるだろう。

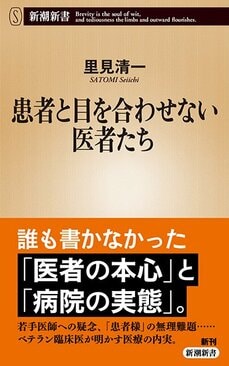

文/里見清一