セミを食べること自体を奇異なものとして排斥してはいけない

世界的な食糧難への対応という意味でも昆虫食などは注目されつつある。今回の乱獲問題をNPO法人昆虫食普及ネットワーク理事長で昆虫料理研究家の内山昭一氏はどう見ているか。

「まあ、私らも公園のセミの幼虫を見かけたら『ちょっとお味見』感覚でつまんで食用することがありますから、そんな大それたことは言えないんですけど……」と言いながらも、こう見解を述べた。

「まずセミの幼虫は2年から7年ほど地中で過ごし、十分成長したタイミングで7月から8月の18時から19時頃に地中から木に這い上がり、殻を破って羽根を一晩かけて乾かします。一刻も早く乾かさないと鳥などに食べられてしまいますからね。

そうしてようやく乾かした羽根で飛び立つのです。乱獲する方々は、地中から出たタイミングで捕獲するか、地中から掘り出す人もいるようですね」

セミを食用にする文化はもともと、どんな国にあったのか。

「中国や東南アジアでは日本のイナゴのような郷土食であり、故郷の味です。また、中国ではセミが地下から出てくる姿に死者再生のイメージがあり、高潔のシンボルだったのです。素揚げや炒めものなど、さまざまな料理に使われてきました。

いっぽうで、日本でもセミの抜け殻は『蝉退(せんたい)』といい、解熱や鎮痛作用の塗り薬や漢方薬として処方されることもあります」

しかし、公園のような公共の場においての乱獲についてはこんな見解だという。

「自身の食用や販売目的で土を掘り返すなどしてセミの幼虫を大量に採集することは、園内の樹木の樹勢を弱めることにもなりかねないので制限すべきです。

ただ、セミを食べること自体を奇異なものとして排斥することは、食文化の差別に繋がります。昆虫採取が条例で禁止されている区域では実施しない、採取は試食にとどめ、過度な乱獲はしない、私有地には無断で立ち入らない、こういったことを徹底すべきではないでしょうか」

また、7月14日に中国メディア『人民網』日本語版で、昨今の中国では食用セミの幼虫の人気が高まり「幼虫500gあたり100元(1元は約20.5円、約2050円)で販売され、最近は180元(約3690円)まで高騰している」と報じられた。

セミの幼虫の高騰化は日本にも影響を受けているようで、セミ料理を提供する『獣肉酒家 米とサーカス 高田馬場店』の担当者もこう言う。

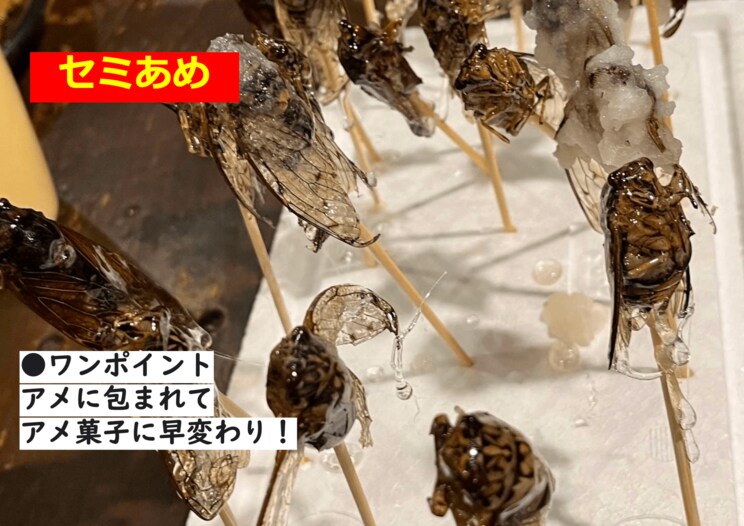

「セミの幼虫が話題になっていますが、成虫の味も種類によって違い、美味しくいただくことができます。普通にみられるアブラゼミは濃厚なナッツの香りがして旨味も強いです。

このところ増加傾向のあるミンミンゼミはやはり濃いナッツ風味に加えて豆腐のような味が加わり、噛み締めると多少の苦みも感じられます。関西以西に多いクマゼミはエビカニと鶏肉がミックスしたような風味があり、食感は繊維質の肉のようです。

セミの乱獲といった悪いイメージが払しょくされ、温暖化など地球環境問題に関連して昆虫食が注目されている今、美味しく食べていただくことで、セミの良いイメージを広げていきたいです」

とはいえ公共の場における迷惑行為であるセミの乱獲はダメ、絶対。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班