五十代だからこそ書けた初老の諦念

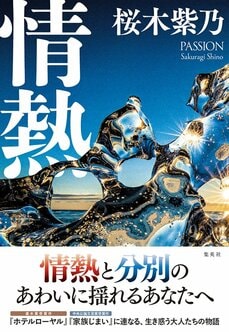

── 思ったんですけれど、今回の短編集では、桜木紫乃印ともいえる駄目な感じの男の人が少ないですよね。どちらかというといい男ばかり。

本当に? ちょっと筆が上がったのかな。

── たとえば、「ひも」という一編は、美容室の店長をしている江里子と、〈体でお返しできないヒモ〉朗人の無二の関係性が描かれます。何が起きるかは言えないのですが、全体としてすごく心温まるストーリーになっていました。

あれは、大竹まことさんからヒントをいただいてできたお話なんですよね。大竹さんと話をしていると必ず小説の種をもらって帰ってこられるのです。私の『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』という長編も、大竹さんの「大竹まこと ゴールデンラジオ!」に呼んでもらったときに彼がふわっと口にしたのがその言葉で、「大竹さん、それタイトルになりますね!」と、もらったのがきっかけです。「ひも」は、別のときのラジオ終わりでケーキをごちそうになったときですね。「次は何を書いたらいいかな」と聞いてみたら、「うん、そうだな。老人の恋だな。ヒモとかいいんじゃないか」と言われて。老人でヒモか、ならば名前は〈ロージン〉にしようとか、ヒモと暮らしている女性が脱ぎ捨てたでっかいパンツにショーツライナーがついているのを彼に注意されるみたいな生活のあれこれが浮かんできました。ヒモの仕事とは何だろうと突き詰めていったら、すべてを受け止めることだなと。必ずしも本当のことを言わなくてもいいんですよ。本当のことなんて言わなくてもよくなるのが大人なんだなって。……いま私、いいこと言ったね。

── 四番めの「グレーでいいじゃない」でも、男性が魅力的に書かれていました。

あれは、『家族じまい』に出てきたコンビに再登場してもらいました。アルトサックス奏者の紀和という三十五歳の女性と、ジャズピアニストのトニー漆原。まさかトニーに死なれると思っていなかったですけれど。

── トニー漆原は逆縁で、九十歳になる母親が息子の葬送のためにピアノで「G線上のアリア」を弾いているという場面から始まるのが印象的でした。クラシック至上主義だったピアニストの母親に反発したトニーは風来坊的なところはもちろんあるんですが、でも彼の過去が見えてくるとなんかいい人だなと……。

芯のようなものがありますよね。分を知っている男を書けるようになったんだとしたら、すごいうれしいな。私、男性視点で書いても女性視点で書いても、「いつも男が情けなくてだらしない」って言われていたんですよね。それが、読んだ人に不快感を与えず、「いるいる」「あるある」と思ってもらえて、なおかつ何かちょっと胸のあたりをきゅっとさせられているのだとしたら。そういうのがたぶん〝短編のへそ〟だと思うんだけど、悪い男だとかしょうもない男だというだけではない、どこかできちっと自分を持ってる。男性だけではなくて女性のことも、そんな中年というか初老の諦念のようなものを書けているとしたら、年取ってよかったなと思います。どれも三十代では書けなかった。間違いなく四十代でも書けなかった話だと思います。

── 少し話は飛びますが、桜木さんのお父様がモデルだという『人生劇場』も拝読して、主人公の猛夫に対してあまり否定的な気持ちは湧かなかったんですよね。確かに山師的な男の人の一代記なわけですけれど、最後には「こういう生き方もあっていいんじゃないか」と肯定できました。

北海道の男って寄る辺がないんですよ。家柄だの、誰それの末裔だのとかないから。身軽っちゃ身軽で、自分しか荷物がなくて、自分を抱えて走れればよしなんだけれども、その自分がいちばん重たいことにあるとき気づいたりするんです。それで何とかしなければと山師のようになっていく。そういう人、山のように見ましたよ。うちの父親のことも『人生劇場』で書いてみてつくづく思ったのが、こうやって男たちはみんな自分を駄目にしていくんだなと。でも、駄目にしている割には幸せそうなんですね。はたから見てどうしようもないような人が意外と幸福だったりするのだな、幸福感と幸福は違うのだな、ということを父親に学びました。

── 幸福感と幸福は違う。なるほど。

その刹那の幸福感の連続でいいんだなって。

肩の力を抜いて小説と見つめ合えるようになった

── この本では、いくつかの作品に、桜木さんに関連するトピックが顔を覗かせています。「らっきょうとクロッカス」の芙美は裁判所職員で、一般職の女性としては出世街道を歩いていたのに、突然はしごを外されるという不遇からの再生ストーリーですが、桜木さんも作家になる前に裁判所にお勤めでしたよね。

はい。この話は夫に裁判所の人事なんかを取材しました。

── 他に、ご趣味のアルトサックスのことや、「兎に角」に、メインキャラではなくてふたりを引き合わせるきっかけになった作家が出てきますが、ああいう蓄熱下着のタイアップ広告に、桜木さんも出てらっしゃったことがありましたよね。

「情熱」で語り手になる作家が、北海道ばかり書いていると言われたくなくて九州に出向く、というのもちょっと私です。何気ないことでも短編の種として使えるようになりましたよ(笑)。これとこれを組み合わせて火打ち石みたいにかちかちっとやったら、そこに火を熾せるみたいになってきた。ただ、目の前で火がつくと長編になってしまうので、短編では少し体から離して火熾しする感じ。……うまく伝わっていますか。ありがたいのは、三十代で短編をがっちりたたき込む新人賞をもらったことですね。短編は寸止めが大事と教わってきたんです。その匙加減がうまくなりたいと思っていた。この短編集だとどれも三十枚から四十枚ぐらいですが、枚数を決めると無駄なこと書けないんですよ。フィギュアスケートのジャンプで言えば、三十枚の短編は一回転、『家族じまい』のときは一章八十枚に挑戦したのですが、これは二回転半。実際に自分でやってみてつかんだ感覚なのでうまく説明できないんですけれど、枚数で着地するまでの回転数が変わるんですよ。

── それは長く書かれてきた桜木さんだからこその発見ですね。面白いです。

そう言えば、担当編集者に言われて気づいたんですけれど、六編のうち、いちばん古いのが二〇二三年のお正月に文芸誌に掲載した二編なんですね。「すばる」と「小説新潮」。その二誌に載った、二三年、二四年、二五年の新年号掲載作を集めたんです。新年号の執筆陣に呼ばれることは大変光栄なことなので、担当編集に恥をかかせてはいけない、喜んでほしいといった気持ちはあるものの、「年末進行で一本ください」と特にテーマも指定されずに依頼された短編ばかりなので、わりと力を抜いて自由に書くことができました。

ある時期までは「もう少し男女を接近させてください」や「官能とミステリーの要素を入れてください」という注文に応えていたのが、いまはそのときどきの自分が書きたかったものを素直に書いている感じがします。

── ところで、桜木さんご自身は、情熱という言葉を考えたとき、若いころとニュアンスが違うなとか、意味が変わってきたかなとか、何かありますか。

そうですね、若いときの情熱が斜面を一気に駆け上がるようなものだとしたら、いまの情熱はすごいフラットな場所を同じ速度で淡々と歩いていく感じ。五年くらい前からかな。『砂上』のラストに書いたようなイメージで、リズムを均等に刻んできれいに、動物的な足跡をつけていけたらと思っています。ずっと、「もっとうまくならなきゃ」「こんなことを言わせたままにしておかないぞ」と、もっともっとの飢餓感というか、いつも渇いていた気がします。私は単行本デビューした時点でもう四十二だからスタートから出遅れているわけで、欲はないほうだと思っていたんですが、いただいた賞に恥じないようにという思いも少しはあったんでしょう。とはいえ一生懸命、小説だけ書いていられたし、私は編集者の熱に引きずられるという書き手でもあったと思います。でもいまはそういうなにくそ精神からはさすがに一回りして、楽になったかな。賞の圧からも解放されて、肩の力も抜けて、いまは小説と、向き合うというよりは日常として見つめ合っている感じですね。向き合うとなるとそこに熱が生じるんですけれど、見つめ合うくらいならあまり熱を生まずにすむ。〈情熱〉とタイトルにはつけたけれど、「これ熱ないじゃん、だって大人だもんね」みたいな。強いて言うなら、あれだ、蓄熱ですね(笑)。