満洲は

調べれば調べるほど面白い!

誰も満洲について責任を取れないというのが面白い

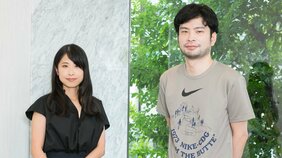

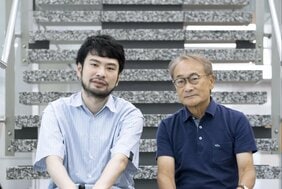

── 『地図と拳』が刊行された二〇二二年の十月に、お二人は対談されているのですね。

小川 当時は『満州アヘンスクワッド』の第十巻が出たくらいで、ある街へ行ってつくった阿片を売り、次にまた別の街へ行って売り始めるという具合に物語が進んでいました。満洲の都市は限られているので何巻くらいで終わりそうか想像できます、みたいなことを偉そうにいったのですが、その後大連編、上海編が始まり、ぼくの予想を超えた広がりが出てきたので、これはどこまで続くかわからないぞ、となってきましたね。

前半は裏社会のギャングの闘争が中心でしたが、斉斉哈爾編になって、思想強めな日本の軍人とかが出てきて、阿片製造の規模も大きくなっていくのと同時に、満洲という国の全体像に近づきつつあるなという気配を感じています。

門馬 きちんと読んでくださって、ありがとうございます。

満洲というのは調べれば調べるほど面白いというか、満洲に対する考えがどんどん変わっていく。本当に掘り下げがいがある題材だなと改めて思います。

たとえば関東軍にスポットを当てた話を書いていると、兵士や将校の気持ちになって、こういう感じで戦争へと暴走していったのかな、みたいなことがつかめるようになってくるというか、いろいろ見えてきますね。

小川 最近の巻では、阿片の質による競争も起こっていますよね。阿片が満洲という国に対して何をもたらしたのか、あるいは阿片によって何かから逃れることができたのか、そもそも阿片とは何なのか、みたいなことを考える種もこのマンガにはあります。その意味でも、今後の展開がすごく楽しみです。

門馬 満洲というのは偶然に生まれてしまったようなところがあって、誰も満洲について責任を取れない。責任を取る人間がいないというのが面白いところで、一応溥儀という皇帝を立ててはいたものの、実質的には王が不在のまま建国が進んでいって、結果として途中で潰れてしまった。この歴史には学ぶことが多いですよね。

小川 さまざまな人たちの私利私欲が交錯する中で、お金でつながった多国籍軍の思惑が奇しくも五族協和を達成してしまったという皮肉。そこにスリルもアクションも盛り込まれて意外な展開をしていく── 。そこが『満州アヘンスクワッド』の人気の秘訣なのだと思いますね。

門馬 『地図と拳』は純粋にシンプルで面白い、というのが最初読んだときの感想です。印象的なシーンが多くて、「世界の未来は、地図と拳によって決まっている」という細川のあの演説もすごくいいし、一日二十四時間のうち二十一時間を革命に捧げているという仙桃城八 路軍の司令官、黄宝 林のキャラもすごくいい。

小川 確かに、黄宝林はマンガっぽいキャラですよね。

門馬 満洲という国の特異性、個性が大きな歴史の流れのなかで爆発する、そんなエネルギーを全編に感じることができました。

小川 ありがとうございます。『地図と拳』から『満州アヘンスクワッド』に一人スカウトするとしたらやっぱり黄宝林でしょうか。

門馬 そうですね(笑)。

小川 カメオ出演でもいいのでちらっと出してもらえば、二つの世界がつながる。ああいうキャラを出すのは簡単なんですけど、小説的に閉じるのが難しい。マンガ的なキャラって、マンガ的にしか倒せないんですよね。

門馬 マンガにあれだけパワーあるキャラが出てきたら、「やった、長もちするぞ」という感じですけど、小説だと、決められたページ数の中で結末をつけなきゃいけないわけですものね。

小川 八路軍とかの戦いで困ったら、ぜひあいつを使ってあげてください(笑)。