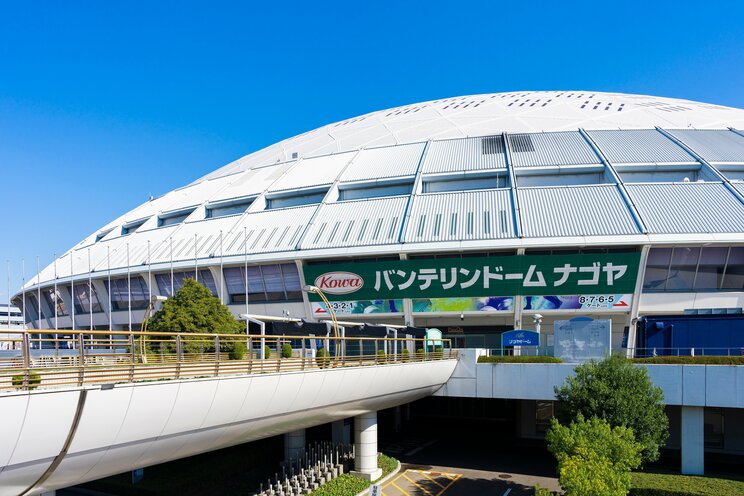

中日のドラフトは〝失われた10年〞になるのか

立浪和義氏の監督就任が決まった21年から中日のドラフトがおかしくなった。23年版では根尾昂の遊撃手から投手へのコンバート、さらに根尾のレギュラー遊撃手定着の壁になっていた京田陽太(DeNA)、阿部寿樹(楽天)を次々にトレードに出し、いなくなった内野手の穴をドラフトで補塡するチーム作りを批判して、次のように書いた。

「『ドラフトでは即戦力候補の内野手、村松開人(明治大2位)、田中幹也(亜細亜大6位)、福永裕基(日本新薬7位)を獲っていますから』そういう反論が聞こえてきそうだが、私が一番嫌いなのは『即戦力』という言葉。耳に快い響きに多くの球団はこれまで貴重な上位枠を無駄遣いしてきたが、そうならないよう心から期待している」(『2023年版プロ野球問題だらけの12球団』より)

過去3年のドラフトでどういう野手を指名してきたのか振り返ってみよう。

21年 1位ブライト健太(上武大・外野手)、2位鵜飼航丞(駒澤大・外野手)

22年 2位村松開人(明治大・内野手)、4位山浅龍之介(聖光学院高・捕手)、5位濱将乃介(日本海オセアン福井・内野手)、6位田中幹也(亜細亜大・内野手)、7位福永裕基(日本新薬・内野手)

23年 2位津田啓史(三菱重工East・内野手)、3位辻本倫太郎(仙台大・内野手)

彼らがいなくても、捕手石橋康太、一塁手中田翔、二塁手龍空、三塁手石川昂弥、遊撃手カリステ、左翼手上林誠知、中堅手岡林勇希、右翼手細川成也という布陣は組めた。そう考えると過去3年のドラフトは何だったのかと思う。

順調なら28年オフには岡林、29年オフには石川の国内FA権取得の話題が出る。今のままのチーム状況(勝てない、内外からの監督批判、年俸への不満)で岡林や石川が残留すると考えるのは相当能天気。野手陣の力が落ちたらそれを補うのは投手力である。現在の西武を見ればそういう理屈が腑に落ちる。

ところが20年以降、中日は野手偏重のドラフトを繰り返してきた。主力投手の国内FA権取得は、柳裕也が25年オフ、小笠原慎之介はポスティングシステムを活用したメジャー挑戦を表明しているのでXデーはそう遠くない。

それらを考えると、立浪監督の道楽と言っていい〝二遊間集めドラフト〞をやっている時間的な余裕はないのである。落合博満GM(13年オフ〜17年1月)の〝社会人集めドラフト〞といい、過去10年の中日はどこへ向かって走っているのか誰にもわからない迷走状態にあると言っていい。

これほど悪い条件が揃っても、24年のチーム状況がそれほど悪く見えないのが不思議だ。落合GM、立浪監督と被らない17〜20年のドラフトで獲得した選手たちがチームに明るい光をもたらしているのである。

17年……4位清水達也(花咲徳栄高・投手)

18年……1位根尾昂(大阪桐蔭高・投手&野手)、2位梅津晃大(東洋大・投手)、3位勝野昌慶(三菱重工名古屋・投手)、4位石橋康太(関東一高・捕手)

19年……1位石川(東邦高・内野手)、5位岡林(菰野高・外野手)

20年……1位髙橋宏斗(中京大中京高・投手)、3位龍空(近江高・内野手)

落合、立浪両氏のドラフトはチームを小さく縮めてきたが、これから舵取りをするフロントマンにはその逆を行く、スケールの大きいオリックス型のチーム作りをめざしてほしい。

その役割を担うのは結果こそ出ていないが18年組の4人。根尾は大谷翔平に続く〝二刀流〞になれる可能性を依然として秘めていると思うし、4年間で通算7勝6敗の梅津の可能性も否定しない。

私は星野仙一氏の信者ではないが、星野氏は最下位になることを恐れず次代の若手を積極的に抜擢してきた。96年にホームラン王になった山﨑武司(当時中日)、90年の立浪(当時中日)がいい例で、今もちょうど最下位を恐れずに若手を抜擢できる時期である。