元左翼運動家が大事にした「場」の精神性

――元々ジャズ好きだった平野さんが、なぜ当時のフォークに惹かれていったんでしょうか?

ことさら「フォークだから」って気持ちがあったわけじゃなくて、あの当時はロックとフォークって繋がっていましたからね。自分の中で区別しているつもりはなかったですね。はっぴいえんどを追っていれば、自然と高田渡や遠藤賢司に行き当たるわけで。彼らもロックのミュージシャンたちから尊敬されていたし、実際に影響を与えていましたから。

――精神性の部分から重なり合っていたんですね。

後の時代に出てくるパンクもそうだけど、この社会はおもしろくないっていう反抗心みたいなものは共通しているんですよ。現状を変えて突破しなきゃっていう意識をみんな持っていた。これはもちろんその前の学生運動があったからこその意識ですよね。

でも、無気力・無関心・無責任の「三無主義」じゃないけど、70年代から徐々に変わっていっちゃうんです。それこそ、シティポップになっていくと、みんな楽しくやりましょう、みたいな雰囲気になっていくわけで。

――そういう時代の移り変わりの中で、熱い思いを持つ若者が集まる「場」をなんとかして確保していきたいという気持ちがあったんでしょうか?

そうですね。烏山のロフトにお客さんが誰でも書き込める落書きノートを置いて交流の場にしてみたり、そうかと思うと、青山高校とか千歳高校の社研(社会科学研究会)が店で会議を開いたりね。そういう連中が集える場所、いわば運動体みたいなものを作りたいっていう気持ちがあったんですね。なんせ、僕自身が元左翼運動家ですから。

――西荻窪をはじめ、各地にライブハウスを開店していくのにも、単に歌を披露するだけではない、そういう意味での「場」を作りたいという思いがあったんでしょうか?

はい。当時、フォーク系のミュージシャンが吉祥寺の「ぐゎらん堂」っていう店によく集まっていたんですよ。ぐわらん堂はちゃんとしたライブハウスっていうよりも飲み屋という感じだったんだけど、あの雰囲気に僕もすごく憧れていたんです。

毎晩どこからともなくフォークシンガーがやってくると、PAも何もないところで歌いだして、それにつられてお客も一緒に歌いだすっていうね。それで西荻窪にライブができる店を出したんです。

当時はまだ「ライブハウス」なんて言葉もなかった時代で、最初は客もほんの数人しかいなくてね。毎日ライブをやるのは難しいから、ライブは週末の夜だけにして、昼は喫茶店、終演後は朝までロック居酒屋という形態にしたんです。このやり方は荻窪ロフトや新宿ロフトでも続けていきました。

――演奏を観られるのに加えて、飲みながら語り合う場をつくるというのが念頭にあったんですね。

そう。その点、今のライブハウスなんて結構システマチックで、終演後に自動的に追い出されちゃったりするでしょう。あの頃は、ミュージシャンにボトルを出してライブ後もタダで飲ませていたんですけど。そうすると、お客さんも残って飲んでいってくれるし、大いに盛りあがるんですよ。

喧嘩からなにからいろんなことがあったけど、そういう時間の中で即席でセッションがはじまったり、新しいバンドが作られたり、あの時代のロフトではおもしろいことがたくさん起こっていましたね。

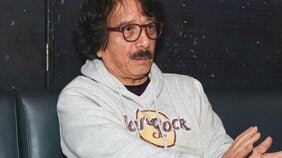

取材・文/柴崎祐二 撮影/杉山慶伍

《後編》はこちら

《後編》77歳で入居し2年で退去した「入居金6000万円の超高級老人ホーム」…80歳の今、新宿に戻って「桐島聡の映画」に出資する楽しさ