舞台芸術を愛し、その魅力を小説で描いてきた恩田陸さんが現在手がけているのは、バレエの世界。

知るほどに、さまざまな疑問が湧いてきたそうです。

踊る歓びとは? 振付家とはどんなやりとりを? これから目指すものは?

ずっと注目していたというダンサー、新国立劇場バレエ団プリンシパルの渡邊峻郁(わたなべ・たかふみ)さんに恩田さんが会いに行き、気になっていたことをお訊ねしました。

撮影/冨永智子 構成/編集部 (2023年2月7日 新国立劇場にて収録)

ダンサー生命の儚さと踊る歓び

渡邊 ここ数年で、つまり二十代後半になってから、そんな風に意識が大きく変わりました。ダンサーの肉体は永遠に踊れるわけではないので、これから体力も筋力も落ちてくることは避けられないというのに、表現面ではどんどん豊かに広がり深まっていくというのが、何とも不思議な感じです。

恩田 体のメンテナンスの仕方も変わってきそうですね。

渡邊 これからはそれがさらに大事になります。僕は、今の状態をただ維持するだけじゃなく、さらにもう一つ上の段階に行けるようにしたくて、日々レッスンしています。ケアする技術や手段も増えて、ダンサー寿命自体は延びているとは思います。自分があと何年踊れるかは分からないですけど。

恩田 ダンサーって、本当にすごい職業だなと思います。

渡邊 芸術という分野の中では、演者の寿命が一番短いんじゃないでしょうか。それこそ日本舞踊や歌舞伎だと、年齢を重ねるにつれどんどん表現が充実していくじゃないですか。クラシック音楽の演奏家もそうです。でも、ダンサーの寿命は儚い。

恩田 厳しい世界ですね。

渡邊 ええ。でも、その儚さが魅力でもあると思っています。

恩田 素朴な疑問なんですが、そんな最盛期が長くはないダンサーという存在を踊ることに駆り立てている「踊ることの快感」とは、どういうものなんでしょう。瞬間的なものなのか、それとも踊っている間中続くものなのか。もちろん、自分の踊りに完璧に満足できることなんてないのでしょうが。

渡邊 うん、ないですね。

恩田 でも瞬間的には、何か恍惚とするような、特別な感覚がやってきたりはしないんですか。

渡邊 踊っているとき、僕はお客様の息遣いというか、劇場全体の空気感を感じるんですよ。そしてそれと一体になっていると感じられたときは、すごく気持ちがいい。お客様が舞台に引き込まれていると、視線が集中するからか、こちらも何か感じるものがあるんです。

恩田 まさにダンサーの求心力ですね。

渡邊 パ・ド・ドゥ(二人の踊り)やソロを踊り終えて静止したのち拍手が来る瞬間、お客様の感情が直接見えるかのように伝わってくることがあります。でもコンテはどちらかというと、瞬間的というより持続的かもしれない。

恩田 あるテンションがずっと続く感じですか。

渡邊 そうです。でも演目にもよるかな。たとえば全幕ものでも、感情が入り乱れる「ロミオとジュリエット」だったら、ひとつひとつのソロやパ・ド・ドゥにも瞬間の快楽はあるんですけれど、全体として感情的な起伏がありつつクライマックスに向かっていくので、ストーリーの中にいる特別な感覚のほうが強くてそれがずっと持続するのかもしれません。

振付家はレベルが一つ上の存在

恩田 好きなダンサーはいますか。

渡邊 うーん、いっぱいいるので挙げるのは難しいですね……。

恩田 じゃあ、自分は絶対こんなふうに踊れないけど、この人すごいなと思うダンサーは?

渡邊 憧れがあったのは、英国ロイヤルバレエに入って活躍しはじめた頃のセルゲイ・ポルーニンです。当時の彼には一人のダンサーとしての、ソロの魅力を感じていました。パ・ド・ドゥを含めた総合的な面を見たら、ロイヤルの元プリンシパル、フェデリコ・ボネッリが好きです。女性を包み込むような彼のサポートはとても素晴らしくて。僕自身は、そちらのタイプを目指しています。

恩田 自分で振付をしたいと思ったことはあります?

渡邊 実は一回作品を作ったことが。でも結局発表しなかったんです。コロナで公演中止になって。

恩田 なんと残念な。ちなみに作品のタイトルは?

渡邊 「Seul et unique」です。個性という意味で、男性二人のデュオです。こういう感じの作品で(とスマホを取り出し、動画を見せる)。これ、弟です。

恩田 わ、確かに似てる(笑)。

渡邊 弟ともう一人の彼が、それぞれダイナミックさと繊細さという対照的な魅力をもったダンサーだったので、それを引き出したくて二人に踊ってもらいました。実際にやってみて分かったんですけれど、頭の中で閃いたイメージがあっても、それを振りに落とし込むのは本当に難しかったです。「あれっ、考えていたのと全然違う」となってしまって。かなり苦しんだので、当分はいいやと脇に置いています(笑)。

恩田 またきっと、やりたくなりますよ。

渡邊 そうだとしても、もう少し先になりそうです。いろんなものに触れて踊りのボキャブラリーを増やさないと、特定の表現しか出てこないなって思いましたから。クラシック、コンテというバレエだけに限らず、ミュージカルやオーケストラのコンサート、ジャズのライブなんかに足を運んで自分の視野を広げないと、引き出しが足りないなって痛感しました。バレエダンサーのことは尊敬しているんですが、振付ができる方はさらにレベルが一つ上だなと僕は感じて、さらに尊敬しちゃいますね。

振付家はドSが多い!?

恩田 振付家とのやりとりで、印象に残っていることはありますか。

渡邊 トゥールーズにいた頃、芸術監督が以前レ・グラン・バレエ・カナディアンに振り付けたコンテ作品「美女と野獣」を自分のカンパニー用に再編して上演するという話がありました。ありがたいことに野獣の第一キャストに選ばれて。そのとき21歳ぐらいでしたけど、僕のバレエ人生の中で一番つらかった時期でした。監督にマンツーマンでソロを見てもらうんですけど、一歩歩くだけでもダメ出しされる。歩き方だけで10分20分があっというまに終わってしまう。

恩田 野獣として歩け、ということですか。

渡邊 野獣としての見せ方が全然違う、と。「そんなんじゃない」と言われ続けるだけで、どうしろとは言ってもらえない。若い僕はボキャブラリーもないから、ひたすら、こうかな、それともこうかなと自分で考えて必死にやるしかなくて。いやあ、つらかったな……。

恩田 大丈夫ですか、ちょっと遠い目になってますよ(笑)。

渡邊 今思い出しても鬱々としてきます(笑)。自分でもちょっとどうかしているかもと思うくらい、追い詰められていましたから。家に帰っても毎日静かに落ち込み、本番前は楽屋にエナジードリンクを持ちこんで一人で頭を抱えるように座り、「本番です」と声がかかったらそのまま立ち上がって舞台に出ていく感じでした。だから初演後に初めて「よかった」と言ってもらえたときは、すごくうれしかった。

恩田 普段は全然褒めてもらえなかったんですね。

渡邊 そうやってコンプレックスを感じさせられたことが野獣の役に生かされたのかも。監督はそういう意図で僕を追い詰めたのかもしれないですが、彼は本当にドSでしたよ(笑)。

恩田 振付家はそういう人が多そうな印象があります。

渡邊 もちろん全員がそうというわけじゃないんですけどね。

恩田 でも、ロイヤルのライブビューイングでのインタビューで、振付家ケネス・マクミランのご夫人が「ケネスはドSです」みたいなことを言ってましたよ(笑)。

渡邊 彼の振付は、とてつもなく難しいですからね。「ロミオとジュリエット」なんか、第一幕最後のバルコニーのシーンでロミオがソロを踊ってかなり疲れた頃に、ちょうどジュリエットが飛び込んできて、うわぁとなりつつも受け止めてそのままタララララーンってパ・ド・ドゥが始まる。息も絶え絶えになっているこの荒い息遣いも含めて踊りなんですよね。もちろん疲れた顔は見せちゃいけない。

恩田 なるほど、そこも計算に入れてる。

渡邊 二人が思いを溢れさせる歓喜のシーンを簡単に踊りこなしていたら、観ていてつまらないと思います。

恩田 ロイヤルといえば、ウィールドン振付「不思議の国のアリス」のジャックも大変そうな役で。

渡邊 そうなんです、あれ、実は大変です。

恩田 舞台に出ずっぱりですもんね。

渡邊 これもまた、パ・ド・ドゥのタイミングが、ちょうど男性が疲れた頃に女性がやってくるんですよ。心の中は「やめてくれ、今じゃない。うわー!」(笑)。自分のソロより大変です。

恩田 振付家はあえてやっているんですかね。

渡邊 だと思います。やっぱり盛り上がりをつくるために、ある種の追い込みが必要なんでしょう。

恩田 渡邊さんは公演パンフで、初演時はぜえぜえ息が上がって踊りきれなかった、とおっしゃっていましたね。

渡邊 はい、ひとまず踊りきるだけで必死でした。そのあとウィールドン作品の「DGV」も踊って、彼のパの性質というか、振付の個性が分かったので、再演時は全く違いました。「あれ、こんなに余裕のある作品だったっけ?」と思ったくらい。

恩田 同じ振付家の別演目を踊ったことが生かされたんですね。

渡邊 振付の意図が分かるようになったんだと思います。振付の流れが理解できたことで、余計な力を使わずスムーズに動きやすくなりますから。

あの人の作品を踊りたいという夢

恩田 今、新国立のバレエ・ダンス公演は、年間どれくらいあるんですか。

渡邊 (スタッフに確認して)60公演ほどだそうです。劇場の稼働率は、オペラとバレエでほぼ100%に近いみたいです。

恩田 個人的には、バレエ・ダンスの演目数がもう少しあっても、という気はします。全幕ものの主役はだいたいプリンシパルが踊ることになりますけど、新国立にはそれ以外にも上手なダンサーがたくさんいるので、いろんな演目があればその方たちの活躍も見られていいなと思うんです。だから、クラシックとコンテの中間を埋めるような演目がもっとあってもいいのにって。吉田都芸術監督はもっとバレエ公演を増やしたいとおっしゃっていますよね。

渡邊さん自身は、踊り足りない感じですか? それともすでにいっぱいいっぱいですか?

渡邊 シーズンによりますね。ただどのシーズンでも、冬が一番大変です。秋のシーズン始まりから冬の定番「くるみ割り人形」、そして年明けのニューイヤー・バレエと、公演が詰まっているんですよ。ダンサーによっては同時に二つ三つ、かけもちで練習するので大変です。お客様に来てもらうために休日に公演を実施するとなると、どうしてもこういうスケジュールになるので仕方ないんですが。

海外と日本では、お客様の劇場への足の運び方が違うんですよ。向こうのお客様は、その日のキャストを知らず演目だけを観て、ふらっと劇場に入ったりもします。バレエを知らない方でも、「今日はクリスマスだし、ちょうど『くるみ割り人形』をやっているから家族で行こうか」という感じで、劇場が身近な存在なんです。シチュエーションに合わせてフットワーク軽く観に行く文化ができあがっている。日本はどちらかというと、キャストを観に行く。もちろんそれは悪いことじゃないんですが。

恩田 確かに日本では、当日券でふらっと入る感じはないですね。事前に予約してこの日に誰々を観ます、という文化です。もっと、ふらっと入れるような演目があるといいのかな。

渡邊さんがこの先、踊りたい演目、踊りたい役はありますか。

渡邊 ああ、やっぱりクリスタル・パイト作品が踊りたいです! 彼女の作品を踊るのは、僕の夢の一つなんです。ロイヤルやパリ・オペラ座がパイト作品をリハしている映像を、いいなあと思いながらいつも見ています。できたら既存の作品じゃなく、新国立に来てくれて新制作した作品を踊れたら、最高です。

恩田 初演キャストになれたら、最高ですね。クラシックではどうですか。

渡邊 ありがたいことに、やりたい作品はわりとやらせていただいているんです。マクミランの「ロミオとジュリエット」はずっとやりたかったし、舞台に立たせてもらった後プリンシパル昇格も決まったので、いい思い出のある作品です。そうだ、同じくマクミラン作品ですけど「マノン」のレスコー役も、もう一度やってみたいです。たとえ新作や新制作のバージョンを踊るんじゃなくても、毎回違う目標が出てくるので、毎回違った自分を見せていきたいです。この年齢になってから、そう考えるようになりました。

やっぱり運、縁、タイミングは大事

渡邊 繰り返しになりますけど、やっぱり運も大事な要素の一つだと思います。短いダンサー人生の中で踊りたい作品を踊れるかどうかは、ある種の運なんです。実際、踊りたいと思っていてもバレエ団がレパートリーとして選ぶかどうか分からないし、レパートリーに入ってきたとしても、自分が役をもらえるかどうかはまた別の話です。もちろん実力も必要ですが、そもそも振付家がそのダンサーを気に入るかどうかもある。だから、自分にできる努力を続けて、ストーリーテラーとして、物語や作品自体を伝える力を大事にしていきたいと思っています。圧倒的な基礎も必要だと感じているので、やれることはまだまだあるなと。

恩田 基礎といえば、最初にバレエを教わった先生とは、まだお付き合いはありますか。

渡邊 あります。去年もその教室の発表会にゲスト出演して、生徒さんと組んで踊りました。

恩田 先生の存在は大きいですよね。

渡邊 はい、すごく。僕は、その先生じゃなかったら、バレエを続けていなかったと思います。初めてそのスタジオに行ったとき、女の子しかいなかったんですが、珍しいことに先生が男性だったんです。その先生と、先生の娘さんとで教えている教室でした。僕はたぶん、その男性の先生にとって初めての男子生徒だったんだと思います。

恩田 バレエを習う男子は多くはないですもんね。

渡邊 そのせいか気合を入れて教えてくれて、いつもマンツーマンでした。僕も楽しくて、一年ほど経ったら「コンクール出るか」と言われて出場し始めて、どんどんバレエに夢中になりました。先生にはとても感謝していますし、今も公演を観にきていただいたり、感想やアドバイスをいただいたりもしています。僕の恩師です。

恩田 先生とのお付き合いは一生ものですね。

渡邊 その先生と出会えたのも、縁があったからだと思います。

恩田 たくさんの縁のおかげで、今の渡邊さんがあるんですね。これからもタイミングを掴んで、いい出会いがあることを願っています。次回の公演も楽しみにしています。今日はありがとうございました。

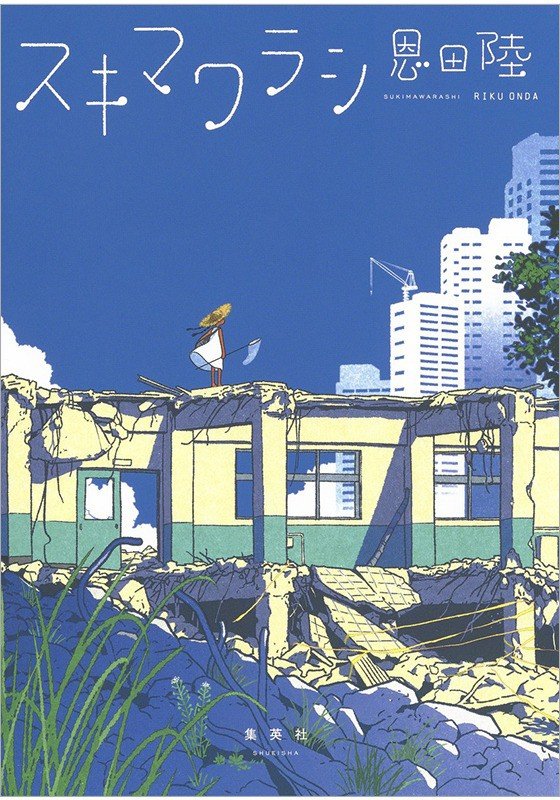

関連書籍