足の爪のトラブル、ナンバーワンの巻き爪とは?

足の爪は身体の中ではごく小さな部分で、普段の生活ではあまり意識されないものです。

しかし足の先端にあって外力を受けやすく、またバランスを取る機能を持つことから、いったん痛みが出始めると、日々の一歩一歩が辛くなり、その大切さが実感されます。

足の爪のトラブルでご相談が多いのはなんといっても巻き爪です。

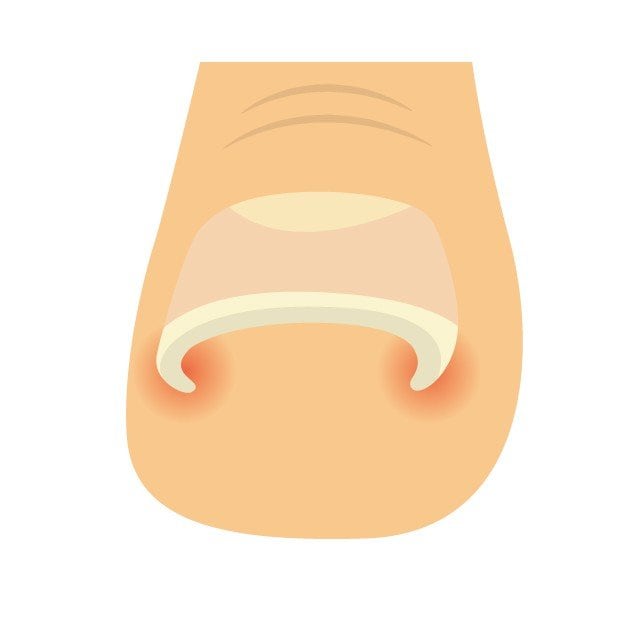

巻き爪とは、爪の端が内側に巻き込んでいている状態をいいます。足の親指に起こることが多いです。

巻き爪は痛みがないこともありますが、爪が皮膚を傷つけて炎症が起きると、歩行の度に爪で傷が刺激されることにより慢性化し、治りにくくなります。

また痛い指をかばって歩くうち、歩行のバランスが崩れ、膝痛や腰痛など広い範囲に問題を引き起こす可能性もあります。

巻き爪の原因は、さまざまですが、ご相談にみえる患者さんの中で一番多いのは、履物の爪への直接的な圧迫によるものです。

先の細い靴で圧迫されるのは理解しやすいと思うのですが、実はそれ以上によくないのがぴったりしたストッキング。穿くときに引き延ばしてフィットさせるので、穿いている間中じわじわと持続的に圧迫します。

爪はこうした持続的な圧迫に大変弱いのです。健康によいイメージのある5本指ソックスも意外にも巻き爪を作ってしまいます。

また、外反母趾があると親指の荷重バランスが崩れるため、巻き爪で痛みが出る方も多いです。

いずれも、狭いスペースに足が押し込められていることにより、爪が圧迫され続けてしまうことが原因で爪がくいこんでしまうのです。

こうした理由から巻き爪は女性からのご相談が多いのですが、全体としては、性別問わず10歳前後から高齢者まで広い年齢に見られます。

巻き爪の発症には履物の圧迫や社会的活動性が背景にあることが多いことから、コロナ渦が終息に向かい、以前の日常を取り戻しつつある状況で、患者さんが増えている傾向にあります。