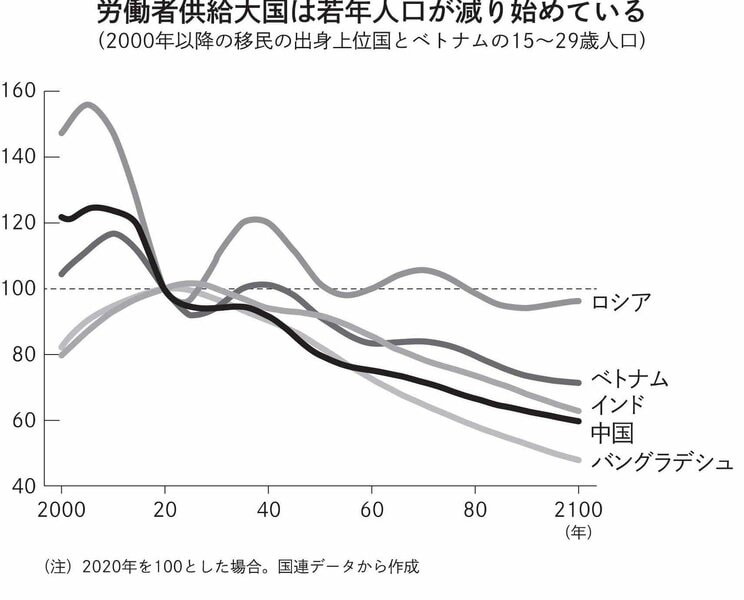

労働輸出国の若者が減り始めた

ベトナムの履物メーカー、テクワン・ビナ・インダストリアルの採用担当者は2021年5月、本社から300キロメートル以上離れた中部の村で労働者を探し回っていた。少数民族の住民に、食事や宿泊場所の提供を持ちかけるが採用枠は埋まらない。

日本に技能実習生を送り出す人材会社の男性も「数年前なら募集定員の3倍は集まったが、最近は2倍がやっと」と嘆く「5年以内に出稼ぎは減り始めるかもしれない」

農村から都市に労働者が移動し、低賃金で経済発展を支える。やがて賃金上昇と労働力減少で成長が止まる―。英国の経済学者、アーサー・ルイスが提唱した「ルイスの転換点」と呼ばれる現象だ。

移民が米欧の成長を下支えしてきた

先進国では人口の増加が鈍った後も移民が成長の一端を担ってきた。国連によると、移民は2020年に2億8100万人と20年前の1.6倍になった。米国では移民が1990年代の(情報技術)革命を支えた。

新型コロナウイルスによる国境封鎖は、各国の外国人労働者への依存ぶりをあぶり出した。

「移民を締め出し主権を取り戻す」と20年末に欧州連合(EU)から離脱した英国。移民制限にコロナ禍が重なり、人手が不足した。コロナ禍前は大型トラック運転手の12%がEU出身だったが、新基準では「熟練労働」と認められず国外から雇えない。英道路運送業協会によると、商業用大型トラック運転手は10万人以上不足する。

移民のいない光景は一時的な現象とは限らない。現在の送り出し上位国は若年人口が減少する。インドの15~29歳人口は25年がピーク。中国も今後30年で約2割減る。

労働者確保に動き出した国もある。1990年代まで「移民国家ではない」と強調していたドイツは2020年、EU圏以外の労働者の受け入れを拡大。オーストラリアは19年、農業など人手不足の分野に一定期間従事するとの条件で、最長2年だったワーキングホリデーを同3年にした。