自分以外に誰も知らなかったアイス

おぼろげに思い出されるそれは"カップアイスの中につぶつぶのガムが散りばめられている"もの。あのアイスは何だったのか。

疑問に思い始めたのは、中学生になってからだった。

「昔、ガムの入ったカップアイスがあったよね?」と、クラスメイトに話してみたのだが、それを知る人はひとりもいなかった。

回答は決まって「なにそれ?」「知らない」だった。

ひょっとしてものすごくローカルな商品だったのかもしれないと、かつて実家の駄菓子屋に集っていた幼なじみ達にも尋ねたのだが、答えは同じだった。

さらに驚いたことに、それを仕入れていたはずの私の親すら「知らない」。これには愕然とした。

その後も折を見て様々な相手に尋ねてみたのだが、手がかりは全く得られないまま時が過ぎた。やがて「自分の記憶違いかも」と、話題にするのをやめてしまった。

子どもの頃の思い出には、事実と空想が混在しているものもあるんだろう、と。

意外なところから見つかった糸口

さて、時は過ぎ、そんな思い出の輪郭もぼんやりしてきた2000年代。

「スイーツ」と呼ばれるような洗練されたアイスがコンビニに並び、情報が広告やインターネットで取り交わされるようになった。

そのとき私は20代半ばで、ブログの走りだったテキストサイトというものに日記や読み物を書いていた。

ある日、例のカップアイスを思い出し、気まぐれでネタとしてテキストを書いてみた。回答など期待せず、謎の思い出ネタとして締めて笑い話になればいい、ぐらいに思って。

ところがなんと、それに反応する人物が現れた。それはwebサイト経由で再会した小学校の同級生。彼女とは電子メールで近況を送り合っていたのだが、彼女は私のテキストを読み「確かにあった!」とメールをくれた。

それだけで飛び上がるほど驚いた。空想だと思っていたものが、突然第三者によって実在を証明されたのだから。

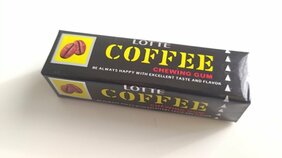

数日後、彼女は一枚の画像を送ってくれた。

まだ検索エンジンも、webコンテンツも乏しい時代に、どこからか見つけてきてくれた画像は小さくて不鮮明な写真だった。しかし、それはぼやけていた記憶をくっきりした確信へ戻してくれるのに十分だった。