現実と背中合わせのif

――まず佐々木譲ファンでもある須賀さんに本作のご感想を伺えますでしょうか。

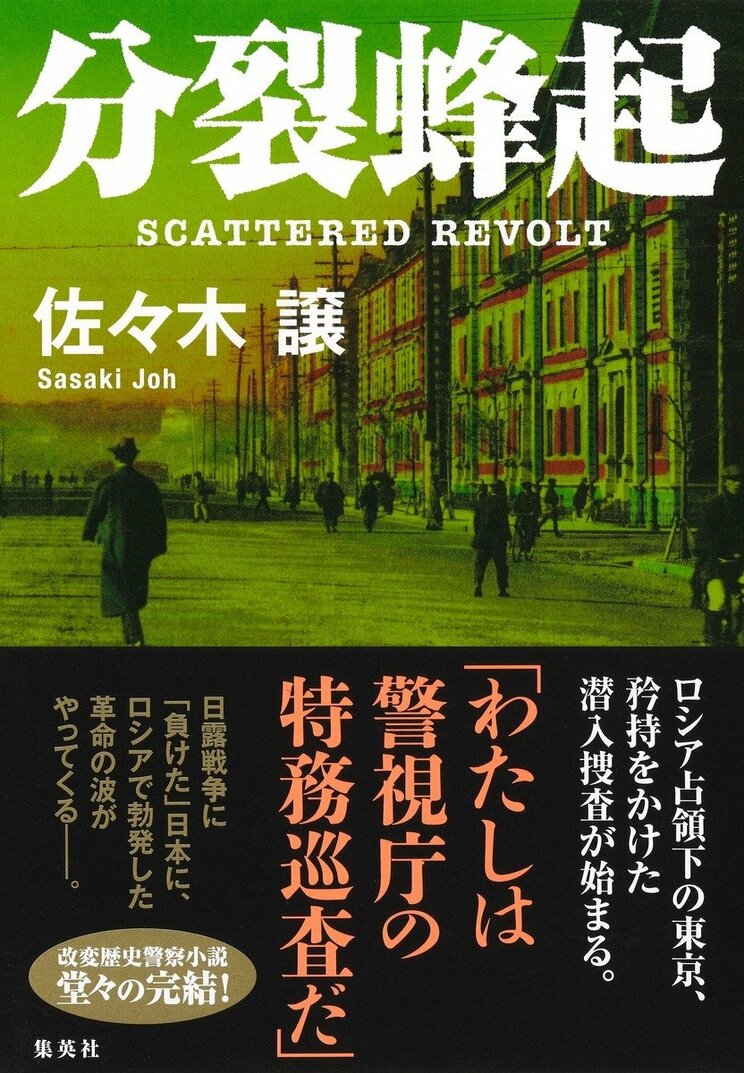

須賀 もう本当に面白かったです。第一部の『抵抗都市』は、ロシアの統治下に置かれた日本の主権を取り返そうと考える軍部を中心にした話でした。第二部の『偽装同盟』は市井の人々の話で、社会の分断や貧富の差の問題に寄り添って、そこから悲しい犯罪が生まれるということを書かれている。そして第三部の『分裂蜂起』では、ロシアの十月革命と連動して日本でも同じ革命を起こそうという人々が現われる。この一連の流れが素晴らしいと思いました。これは最初から考えていらっしゃったんですか。

佐々木 三部作にするつもりで、十月革命を第三部に絡めるところまでは決めてありました。

須賀 日露戦争で負けた日本というifは本当に面白い発想だと思うんですけど、第三部では実際の歴史が物語の陰に浮かびあがり、いま私たちが生きている現代の危険な空気に重なってくる部分があります。空寒い感じがあって、ずっとぞくぞくしていました。

――この三部作では実際の歴史に寄り添いながら毎回違った趣向が凝らされますが、『分裂蜂起』ではどんなところを見せ場にしようと思っていらっしゃいましたか。

佐々木 ロシアの十月革命にあわせて日本でも同じような動きが起こる話にはしようと思っていました。ただ、主人公の新堂は警察官ですから、一貫して市民の安全を守る立場なんです。彼を国家の側で働かせたくはなかった。今回、日露戦争で傷を負いながらも生きて帰ってきた男が理不尽にも殺されてしまいます。新堂のモチベーションは、それをやった者への怒り。警察官という立場ではありますが、かなり私的な思いで彼は行動しています。

須賀 東京砲兵工廠がロシア資本の自動車会社プチロフに接収された話は『抵抗都市』で書かれています。プチロフ工場といえば血の日曜日事件の発端でしたから、ここでもいずれ何かがあるのかと思って、わくわくして待っていました。

――すごい読者だ(笑)。

須賀 主人公である新堂が、お国のためとかではなく、自分の意志で行動するところが作品の美点だと思うんです。新堂には、旅順で兵隊が物のように扱われて仲間がみんな死に、自分は生き残ってしまったという事実について、国に対する怒りがずっとあります。『抵抗都市』ではそれが直接軍部に向きましたが、『分裂蜂起』では、戦争の現実を知らない人たちが東京を血の海にすることも辞さないということへの怒りになっています。『抵抗都市』の軍人と『分裂蜂起』の革命家は本質的に一緒で、個人には全然寄り添っていない。そこに対して、新堂が個人として命懸けで阻止しようとする。その気持ちが痛いほどよくわかりました。

――須賀さんご自身は、一連の歴史小説で大国の運命に翻弄される個人を書き続けてこられましたが、その点でも新堂には共感する部分があるのではないでしょうか。

須賀 動乱の時代には個人が押しつぶされ、自己犠牲が美徳みたいに言われてしまうこともあります。そこでどう生きるかでその人の真価が問われるという思いがあるんです。国という大義に流されて、自分を重ね合わせてしまう人もたくさんいるでしょうが、その恐ろしさは歴史が証明しています。現在もそういう時代になりかけている。私はそこに問題提起し続けたい。だから三部作を拝読して、これだよ、と感動しました。

佐々木 須賀さんの『また、桜の国で』の主人公・棚倉慎はポーランドの日本大使館職員ですが、最終的には個人の信義に基づいて行動しますよね。新堂と近いところもあり共感しました。

須賀 ありがとうございます。私が初めて読んだ佐々木先生の作品は第二次大戦三部作の『ベルリン飛行指令』で、参考にすらできないぐらいすごかった。私は登場人物の事情を書き込んでしまうほうなんですが、佐々木さんは長々と書かれず、さりげない一行で読者にわからせてしまう。こういう書き方はどうすればできるんだろうって、ずっと思っているんです。

佐々木 いや、私はむしろ、このぐらい書かなきゃ駄目じゃないかな、って須賀さんの作品を読んで思いましたけど(笑)。

須賀 『分裂蜂起』に、新堂がある人物を取り押さえる場面が出てくるじゃないですか。あそこで、その人物が思ったより細くて、全然筋肉がなかった、と書かれている。それだけでその人がどういう人生を送ってきたか、どれだけ貧しかったかということが伝わってくるんですね。登場人物一人ひとりの人生をしっかり見つめていらっしゃるからこそ書けるんだと思うんです。

佐々木 一面的な類型で人間を書きたくないという気持ちはあります。『分裂蜂起』で読者が連想するのは、たぶん連合赤軍事件ではないでしょうか。私の世代だと、革命運動について考えるときはそこを通過しないわけにはいかないですが、種明かしをすると、それとは別にベースになっているのは『悪霊』なんです。ドストエフスキーがお好きな方は、重なるキャラクターもわかると思います。

――人物造形だけでなく、作中でその登場人物が果たす役割ということですね。

佐々木 もう一つ種明かしをしてしまうと、プチロフ工場での新堂の立場は『レ・ミゼラブル』のジャベールです。ジャベールの位置に新堂がいるんです。

須賀 ジャベールはジャン・バルジャンを追い詰める敵の立場ですね。夢中で読んでしまいましたが、言われてみれば、と思いました。そうやっていろいろな要素を入れていらっしゃるんですね。

佐々木 ちなみにクロポトキン『麵麭の略取』を暗記している人物には、レイ・ブラッドベリ『華氏451度』を重ねています(笑)。

二人の意外な出会い

――須賀さんは集英社のコバルト・ノベル大賞から一九九四年にデビューしていますが、佐々木さんはそのときに選考委員を務めていらっしゃったそうですね。

佐々木 はい。実は私もコバルト文庫から三冊本を出しています。「鉄騎兵、跳んだ」でオール讀物新人賞をいただいたあと、文藝春秋での修業期間にコバルトの編集者からエッセイのご依頼をいただきまして。後に短篇を書き、その後には書き下ろしの文庫を出してもらいました。だから私、コバルト出身なんです(笑)。

須賀 大先輩ですね(笑)。当時コバルト・ノベル大賞には読者大賞というものがあったんです。私はそれを「惑星童話」でいただいたんですけど、選考委員の先生方からは耳が痛いご指摘をいただきました。初めて書いた小説でしたから、なってなかったんだと思うんです。でも佐々木先生だけが、この人はストーリーテリングの才能がある、とおっしゃってくださって。その言葉を胸に、私もちゃんとしたものを書けるかもしれない、と思いながら必死に食らいついていきました。本当に感謝しています。

佐々木 「惑星童話」はSF設定で、架空の植物が出てくるんです。その植物の名前がすごくよくて、センスが好きだとお伝えした記憶があります。一緒に選考をしていた眉村卓さんも、「いいよね。これは」っておっしゃっていましたよ。

須賀 嬉しいです。当時、コバルトの選考委員に佐々木先生がいらっしゃることは知っていたんです。でもまさか『ベルリン飛行指令』の作者だとは思わなくて、同姓同名のどなたかだろうと(笑)。

――佐々木さんは青春小説から出発されて、エンターテインメントのジャンルはほぼ制覇されています。作域は意図して広げていかれたのでしょうか。

佐々木 初めは自分に何が書けるかわからないから身近な題材を手がける。それで青春小説が多いんです。でも書いているうちに、もしかしたらあれはいけるかも、と思うようになる。書きながら、自分の技量を確かめつつ広げていきました。

須賀 すごいです。私は歴史好きなもので、そこから外れると途方に暮れがちなんですね。それではいけないと常々思っていて、佐々木さんみたいにいろいろなジャンルを書いていきたいんです。

佐々木 好きな題材を書いていくのは、それはそれでいいことだと思いますよ。

――近年の佐々木さんは、改変歴史ものの長篇を連載される一方で、並行して戦前を舞台にした時間SF短篇もお書きになる。近い題材を長篇でも短篇でも書かれていますよね。そういう使い分けを自然にやられている印象があります。

佐々木 題材と言えば、須賀さんは、うわ、ここを書くか、というものを選ばれますよね。たとえば『革命前夜』では東ドイツの崩壊、『また、桜の国で』ではワルシャワ蜂起ですよ。これは冒険小説のベテランでもなかなか手を出せない題材なのに、真っ正面から書いていた。本当に、感嘆しきりです。

須賀 ありがとうございます。私がリアルタイムで知って最も衝撃を受けたのがベルリンの壁崩壊だったので、『革命前夜』ではそれを書いてみようかなと。『また、桜の国で』は、その前に『神の棘』という長篇でナチス政権下のドイツを書いているんですけど、彼らに侵略されたポーランドのことも書くべきでは、と編集者が言ってくれたんです。それでワルシャワ蜂起を選んだんですけど、資料がほとんどなくて、やむなくポーランドまで足を運びました。

――佐々木さんも資料がないようなときは現地取材に行かれるんですか。

佐々木 『ストックホルムの密使』を書いた頃まではまだ、第二次世界大戦の当事者が存命で、直接話を聞くことができたんです。ただ、その後はもう難しくなりました。とりあえず書けるかどうかわからないけど現地に行ってみるということをずいぶんしています。私、ベルリンの壁崩壊の日にモスクワから成田へ向かう飛行機の中にいたんですよ。成田に着いて、ベルリンの壁崩壊のニュースを知りました。ソ連の崩壊はバルト三国から始まると思って、あの時期に取材していたんです。十一月八日にモスクワに戻って、九日の夜の便でした。もし一日ずれていたら、飛行機をキャンセルしてベルリンに行ったでしょうね。